—55→

Ninguna fantasma ni espectro espanta al hombre más cierta y constantemente que la conciencia criminal. En todas partes lo acosa y amedrenta, y siempre a proporción de la gravedad del delito, por oculto que éste se halle. De suerte que aunque nadie persiga al delincuente y tenga la fortuna de que no se haya revelado su iniquidad, no importa; él se halla lleno de susto y desasosegado en todas partes. Cualquiera casualidad, un ligero ruido, la misma sombra de su cuerpo agita su espíritu, hace estremecer su corazón y le persuade que ha caído o está ya para caer en manos de la justicia vengadora. El desgraciado no vive sin fatiga, no come sin amargura, no pasea sin recelo, y hasta su mismo sueño es interrumpido del susto y del sobresalto. Tal era mi estado interior cuando entré en esta capital. A cada paso me parecía que me daban una paliza, o que me conducían a la cárcel. Cualquiera que encontraba vestido de negro me parecía que era Chanfaina; cualquiera vieja me asustaba, figurándome en ella a la mujer del barbero; cualquier botica, cualquier médico... ¡qué digo!, hasta las mulas me llenaban de pavor, pues todo me recordaba mis maldades.

Algunas veces se me paseaba por la imaginación la tranquilidad interior que disfruta el hombre de buena conciencia, y me acordaba de aquello de Horacio cuando dice a Fusco Aristio9:

| El hombre de buen vivir | |||

| Y aquel que a ninguno daña, | |||

| —56→ | |||

| No ha menester el escudo | |||

| Ni flechas emponzoñadas. | |||

| Por cualesquiera peligros | |||

| Pasa y no se sobresalta, | |||

| Seguro en que su defensa | |||

| Es una conciencia sana. | |||

Pero estas serias reflexiones sólo se quedaban en paseos y no se radicaban en mi corazón; con esto las desechaba de mi imaginación como malos pensamientos sin aprovecharme de ellas, y sólo trataba de escaparme de mis agraviados, por cuya razón lo primero que hice fue procurar salir de la capa de golilla, así por quitarme de aquel mueble ridículo, como por no tener conmigo un innegable testigo de mi infidelidad. Para esto, luego que llegué a México y en la misma tarde, fui a venderla al baratillo que llaman del piojo, porque en él trata la gente más pobre y allí se venden las piezas más sucias, asquerosas y aun las robadas.

Doblé, pues, la tal capa en un zaguán, y con sólo sombrero y vestido de negro, que parecía de a legua colegial huido, fui al puesto del baratillero de más crédito que allí había.

Por mi desgracia estaba éste encargado por el doctor Purgante (que en realidad se llamaba don Celidonio Matamoros, aunque con más verdad podía haberse llamado Matacristianos), estaba, digo, el baratillero encargado de recogerle su capa si se la fueran a vender, habiéndole dejado las señas más particulares para el caso.

Una de ellas era un pedazo de la vuelta cosido con seda verde, y un agujerito debajo del cuello remendado con paño azul. Yo en mi vida había reparado en semejantes menudencias, con esto fui a venderla muy frescamente; y por desgracia se acordó del encargo el baratillero, y lo primero con que tropezaron sus ojos, antes de desdoblarla, fue el pedazo de la vuelta cosido con seda verde.

—57→Luego que yo le dije que era capa y de golilla, y vio la diferencia de la seda en la costura, me dijo: amigo, esta capa puede ser de mi compadre don Celidonio, a quien por mal nombre llaman el doctor Purgante. A lo menos si debajo del cuello tiene un remiendito azul, ciertos son los toros. La desdobló, registró y halló el tal remiendito. Entonces me preguntó si aquella capa era mía, si la había comprado o me la habían dado a vender.

Yo, embarazado con estas preguntas y no sabiendo qué decir, respondí que podía jurar que la capa ni era mía ni la había adquirido por compra, sino que me la habían dado a vender.

¿Pues quién se la dio a vender a usted, cómo se llama y dónde vive, o dónde está?, me preguntó el baratillero. Yo le dije que un hombre que apenas lo conocía, que él si me conocía a mí, que yo era muy hombre de bien aunque la capa andaba en opiniones, pero que por allí inmediato se había quedado.

El baratillero entonces le dijo a un amigo suyo que estaba en su tienda que fuera conmigo y no me dejara hasta que yo entregara al que me había dado a vender la capa, que se conocía que yo era un buen verónico, pero que aquella capa la había robado a don Celidonio un mozo que tenía, conocido por Periquillo Sarniento, juntamente con una mula ensillada y enfrenada, una gualdrapa, una peluca, una golilla, unos libros, algún dinero y quién sabe qué más; y así que o me llevara a la cárcel, o entregara yo al ladrón, y entregándolo que me dejase libre.

Con esta sentencia partí acompañado de mi alguacil, a quien anduve trayendo ya por esta calle, ya por la otra sin acabar de encontrar al ladrón con ir tan cerca de mí, hasta que la adversa suerte me deparó sentado en un zaguán a un hombre embozado en un capote viejo.

Luego que lo vi tan trapiento, lo marqué por ladrón, como —58→ si todos los trapientos fueran ladrones, y le dije a mi corchete honorario que aquél era quien me había dado la capa a vender.

El muy salvaje lo creyó de buenas a primeras, y volvió conmigo a pedir auxilio a la guardia inmediata, la que no se negó, y así prevenido de cuatro hombres y un cabo volvimos a prender al trapiento.

El desdichado, luego que se vio sorprendido con la voz de date, se levantó y dijo: señores, yo estoy dado a la justicia, ¿pero qué he hecho o por qué causa me he de dar? Por ladrón, dijo el corchete. ¿Por ladrón?, replicaba el pobrete, seguramente ustedes se han equivocado. No nos hemos equivocado, decía el encargado del baratillero, hay testigos de tu robo, y tu mismo pelaje demuestra quién eres y los de tu librea. Amárrenlo.

Señores, decía el pobre, vean ustedes que hay un diablo que se parezca a otro; quizá no seré yo el que buscan; que haya testigos que depongan contra mí no es prueba bastante para esta tropelía, cuando sabemos que hay mil infames que por dos reales se hacen testigos para calumniar a un hombre de bien; y, por fin, el que sea un pobre y esté mal vestido no prueba que sea un pícaro, el hábito no hace al monje.

Conque, señores, hacerme este daño sólo por mi indecente traje o por la deposición de uno o dos pícaros comprados a vil precio, sin más averiguación ni más informe, me parece que es un atropellamiento que no cabe en los prescritos términos de la justicia.

Yo soy un hombre a quienes ustedes no conocen y sólo juzgan por la apariencia del traje; pero quizá bajo de una mala capa habrá un buen bebedor; esto es, quizá bajo de este ruin exterior habrá un hombre noble, un infeliz y un honrado a toda prueba.

Todo está muy bien, decía el encargado de corchete, pero —59→ usted le dio a este mozo (señalándome a mí) una capa de golilla para que la vendiera, con la que juntamente se robaron una mula con su gualdrapa, una golilla, una peluca y otras maritatas; y este mismo mozo ha descubierto a usted, quien ha de dar razón de todo lo que se ha perdido.

¡Qué capa, ni qué mula, ni qué peluca, golilla ni gualdrapa, ni qué nada sé yo de cuanto usted ha dicho!

Sí señor, decía el alguacil, usted le dio al señor a vender la capa de golilla; el señor conoce a usted y quien le dio la capa ha de saber de todo.

Amigo, me decía el pobre muy apurado, ¿usted me conoce? ¿Yo le he dado a vender alguna capa, ni me ha visto en su vida? Sí señor, replicaba yo entre el temor y la osadía, usted me dio a vender esa capa, y usted fue criado de mi padre.

¡Hombre del diablo!, decía el pobre, ¿qué capa le he vendido a usted ni qué conocimiento tengo de usted ni de su padre?

Sí señor, decía yo, el señor lo quiere negar, pero el señor me dio a vender la capa.

Pues no es menester más, dijo el corchete, amarren al señor, allí veremos.

Con esto amarraron al miserable los soldados, se lo llevaron a la cárcel y a mí me despacharon en libertad. Tal suele ser la tropelía de los que se meten a auxiliar a la justicia sin saber lo que es justicia.

Yo me fui en cuerpo gentil, pero muy contento al ver la facilidad con que había burlado al baratillero, aunque por otra parte sentía el verme despojado de la capa y de su valor.

En estas y semejantes boberías maliciosas iba yo entretenido, cuando oí que a mis espaldas gritaban: atajen, atajen. Pensé en aquel instante que seguramente se había indemnizado el pobre a quien acababa de calumniar, y venían en mi alcance los soldados para que se averiguara la verdad, y apenas volví la cara y vi la gente que venía corriendo por detrás, —60→ cuando sin esperar mejor desengaño eché a correr por la calle del Coliseo como una liebre.

Ya he dicho que en semejantes lances era yo una pluma para ponerme en salvo; pero esa tarde iba tan ligero y aturdido que al doblar una esquina no vi a un indio locero que iba cargado con su loza, y atropellándolo bonitamente lo tiré en el suelo boca abajo y yo caí sobre las ollas y cazuelas, estrellándome algunas de ellas en las narices, a cuyo tiempo pasó casi sobre de mí y del locero un caballo desbocado que era por el que gritaban que atajasen.

Luego que lo vi, me serené de mi susto advirtiendo que no era yo el objeto que pretendían alcanzar; pero este consuelo me lo turbó el demonio del indio, que en un momento y arrastrándose como lagartija salió de debajo de su tapextle10 de loza, y afianzándome del pañuelo me decía con el mayor coraje: agora lo veremos si me lo pagas mi loza y paguemelosté de prestito, porque si no el diablo nos ha de llevar horita, horita. Anda noramala, indio macuache, le dije, ¿qué pagar, ni no pagar? Y ¿quién me paga a mí las cortadas y el porrazo que he llevado?

¿Yo te lo mandé osté que los fueras atarantado y no lo vías por donde corres como macho azorado? El macho serás tú y la gran cochina que te parió, le dije, indigno, maldito, cuatro-orejas11, acompañando estos requiebros con un buen puñete que le planté en las narices con tales ganas que le hice escupir por ellas harta sangre.

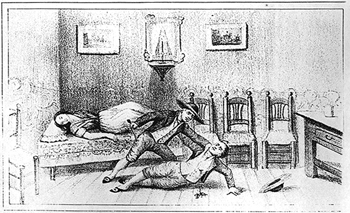

Dicen que los indios, luego que se ven manchados con su —61→ sangre, se acobardan; mas éste no era de ésos. Un diablo se volvió luego que se sintió lastimado de mi mano, y entre mexicano y castellano me dijo: tlacatecoltl, mal diablo, lagrón, jijo de un dimoño, agora lo veremos quién es cada cual. Y diciendo y haciendo, me comenzó a retorcer el pañuelo con tantas fuerzas que ya me ahogaba, y con la otra mano cogía ollitas y cazuelas muy aprisa y me las quebraba en la cabeza; pero me las estrellaba tan prontito y con tal cólera que, si como eran ollitas vidriadas, esto es, de barro muy delgado, hubieran sido tinajas de Cuautitlán, allí quedo en estado de no volver a resollar.

Yo, casi sofocado con los retortijones del pañuelo, abriendo tanta boca y sin arbitrio de escaparme, procuré hacer de tripas corazón, y como los dos estábamos cerca de las ollas que eran nuestras armas, cuando el indio se agachaba a coger la suya, cogía yo también la mía, y ambos a dos nos las quebrábamos en las cabezas.

En un instante nos cercó una turba de bobos, no para defendernos ni apaciguarnos, sino para divertirse con nosotros.

La multitud de los necios espectadores llamó la atención de una patrulla que casualmente pasaba por allí, la que, haciéndose lugar con la culata de los fusiles, llegó a donde estábamos los dos invictos y temibles contendientes.

A la voz de un par de cañonazos que sentimos cada uno en el lomo nos apartamos y sosegamos, y el sargento, informado por el indio de la mala obra que le había hecho, y de que lo había provocado dándole una trompada tan furiosa y sin necesidad, me calificó reo en aquel acto, y, requiriéndome sobre que pagara cuatro pesos que decía el locero que valía su mercancía, dije que yo no tenía un real, y era así, porque lo poco que me dieron por las frioleras que vendí ya lo había gastado en el camino. Pues no le hace, replicó el sargento, páguele usted con la chupa, que bien vale la mitad; o si no, de —62→ aquí va a la cárcel. ¿Conque tras de hacerle este daño a este pobre y darle de mojicones no querer pagarle? Eso no puede ser, o le da usted la chupa o va a la cárcel.

Yo, que por no ir a semejante lugar le hubiera dado los calzones, me quité la chupa, que estaba buena, y se la di. El indio la recibió no muy a gusto, porque no sabía lo que valía; juntó los pocos tepalcates que halló buenos y se fue.

Yo, para hacer lo mismo por mi lado, busqué mi sombrero, que se me había caído en la refriega; pero no lo hallé ni lo hallara hasta el día del juicio si lo buscara, pues alguno de los malditos mirones, viéndolo tirado, y a mí tan empeñado en la acción, lo recogió sin duda con ánimo de restituírmelo en tres plazos12.

Mientras que me ocupé en buscar mi dicho sombrero, en preguntar por él y disimular la risa del concurso, se alejó el indio mucho trecho, la patrulla se retiró, la gente se fue desparramando por su lado, y yo me fui por el mío, sin chupa ni sombrero, y con algunos araños en la cara, muchos chichones, y dos o tres ligeras roturas de cabeza.

De esta suerte se concluyó la espantosa aventura del locero, y yo iba lleno de melancólicas ideas, algo adolorido de los golpes que sufrí en la pendencia, pensando en dónde pasaría la noche, aunque no era la primera vez que pensaba en semejante negocio.

Comparando mi estado pasado con el presente, acordándome que quince días antes era yo un señor doctor con criados, casa, ropa y estimaciones en Tula, y en aquella hora era un infeliz, solo, abatido, sin capa ni sombrero, golpeado, y sin tener un mal techo que me alojara en México, mi patria, me acordaba de aquel viejísimo verso que dice:

—63→| Aprended flores de mí | |||

| Lo que va de ayer a hoy, | |||

| Que ayer maravilla fui | |||

| Y hoy sombra de mí no soy. |

Pero lo que más me confundía era considerar que por los indios me habían venido mis dos últimos daños, y decía entre mí: si es cierto que hay aves de mal agüero, para mí las aves más funestas y de peor prestigio son los indios; porque por ellos me han sucedido tantos males.

Con la barba cosida con el pecho y cerca de las oraciones de la noche iba yo totalmente enajenado sin pensar en otra cosa que en lo dicho, cuando me hizo despertar de mi abstracción un hombre que estaba parado en una accesoria, y al pasar yo por ella me afianzó del pañuelo y al primer tirón que me dio me hizo entrar en ella mal de mi grado y cerró la puerta, quedando la habitación casi obscura, pues la poca luz que a aquella hora entraba por una pequeña ventana apenas nos permitía vernos las caras.

El hombre muy encolerizado me decía: bribonazo, ¿no me conoce usted? Yo, lleno de miedo, prenda inseparable del malvado, le decía: no señor, sino para servirlo. ¿Conque no me conoce?, repetía él enojado, ¿jamás me ha visto? ¿No se acuerda de mí? No señor, decía yo muy apurado, por Dios se lo juro que no lo conozco.

Estas preguntas y respuestas eran sin soltarme del pañuelo, y dándome cada rato tan furiosos estrujones que me obligaba con ellos a hacerle frecuentes reverencias.

En esto salió una viejecita con una vela y, asustada con aquella escena, le decía al hombre: ¡ay, hijo! ¿Qué es esto? ¿Quién es éste? ¿Qué te hace? ¿Es algún ladrón?

Yo no sé lo que será, señora, decía él, pero es un pícaro, y ahora que hay luz quiero que me vea bien la cara y diga si —64→ me conoce. Vaya, pícaro, ¿me conoces? Habla, ¿que enmudeces? No ha muchas horas que me viste y aseguraste que fui criado de tu padre y te di a vender una capa. Yo no te he desconocido, a pesar de estar algo diferente de lo que te vi; conque tú ¿por qué no me has de conocer no habiendo yo cambiado de traje?

Estas palabras acompañadas de la claridad de la vela me hicieron conocer perfectamente al que había acabado de calumniar. No pude dejar de confesar mi maldad y, atrojado con el temor del agraviado a quien alzaba pelo, me le arrodillé suplicándole que me perdonara por toda la corte del cielo, añadiendo a estas rogativas y plegarias algunas disculpas frívolas en realidad, pero que me valieron bastante, pues le dije que la capa era robada, pero que quien me la dio a vender fue un sobrino del médico que era mi amigo y colegial, y que yo por no perderlo me valí de aquella mentira que había echado contra él.

Todo puede ser, decía el calumniado, ¿pero qué motivo tuvo para levantarme este testimonio y no a otro alguno? Señor, le respondí, la verdad que no tuvo más motivo que ser usted el primer hombre que vi solo y de pobre ropa.

Está muy bien, dijo el trapiento, levántese usted, que no soy santo para que me adore; pero pues usted se ha figurado que todos los que tienen un traje indecente son pícaros, no le debe hacer fuerza que sean de mal corazón; y así, ya que por trapiento me juzgó propio para ser sospechoso de ladrón, por la misma razón no le debe hacer fuerza que sea vengativo.

Fuera de que la venganza que pienso tomar de usted es justa, porque aunque pudiera darle ahora una feroz tarea de trancazos, que bien la merece, no quiero sino que la satisfacción venga de parte de la justicia, tanto para volver per mi honor, cuanto para la corrección y enmienda de usted, pues es una lástima que un mozo blanco y, al parecer, bien nacido su pierda —65→ tan temprano por un camino tan odioso y pernicioso a la sociedad. Siéntese usted allí, y usted, madre, vaya a traer a mis hijos.

Diciendo esto, se puso a hablar con la viejecita en secreto, después de lo cual ésta entró en la cocina, sacó un canastito y se fue para la calle cerrando el trapiento la puerta con llave.

Frío me quedé cuando me vi solo con él y encerrado; y así volví a arrodillarme con todo acatamiento diciéndole: señor, perdóneme usted, soy un necio, no supe lo que hice; pero señor, lo pasado, pasado; tenga usted lástima de mí y de mi pobre madre y dos hermanas doncellas que tengo, que se morirán de pesar si usted hace conmigo alguna fechoría; y así por Dios, por María Santísima, por los huesitos de su madre que me perdone usted ésta, y no me mate sin confesión, pues le puedo jurar que estoy empecatado como un diablo.

Ya está, amigo, me decía el trapiento, levántese usted, ¿para qué son tantas plegarias? Yo no trato de matar a usted ni soy asesino ni alquilador de ellos. Siéntese usted que le quiero dar alguna idea de la venganza que quiero tomar del agravio que usted me ha hecho.

Me senté algo tranquilizado con estas palabras, y el dicho trapiento se sentó junto a mí, y me rogó que le contara mi vida y la causa de hallarme en el estado en que me veía. Yo le conté dos mil mentiras que él creyó de buena fe, manifestando en esto la bondad de su carácter, y cuando yo lo advertí compadecido de mis infortunios, le supliqué, después de pedirle otra vez mil perdones, que me refiriera quién era y cuál el estado de su suerte; y el pobre hombre, sin hacerse de rogar, me contó la historia de su vida de esta manera.

Para que otra vez, me decía, no se aventure usted a juzgar de los hombres por sólo su exterior y sin indagar el fondo de su carácter y conducta, atiéndame. Si la nobleza heredada es un bien natural de que los hombres puedan justamente vanagloriarse, —66→ yo nací noble, y de esto hay muchos testigos en México, y no sólo testigos, sino aun parientes que viven en el día.

Este favor le debí a la naturaleza, y a la fortuna le hubiera debido el ser rico si hubiera nacido primero que mi hermano Damián; mas éste, sin mérito ni elección suya, nació primero que yo y fue constituido mayorazgo, quedándonos yo y mis demás hermanos atenidos a lo poco que nuestro padre nos dejó de su quinto cuando murió.

De manera... Perdone usted, señor, le interrumpí, ¿pues que es posible que su padre de usted lo quiso dejar pobre con sus hermanos, y quizá expuesto a la indigencia, sólo por instituir al primogénito mayorazgo?

Sí amigo, me contestó el trapiento, así sucedió y así sucede a cada instante, y esta corruptela no tiene más apoyo ni más justicia que la imitación de las preocupaciones antiguas.

Usted se admira, y se admira con razón, de ver practicado y tolerado este abuso en las naciones más civilizadas de la Europa, y acaso le parece que no sólo es injusticia sino tiranía el que los padres prefieran el primogénito a sus otros hermanos, siendo todos hijos suyos igualmente; pero más se admirara si supiera que esta corruptela (pues creo que no merece el nombre de costumbre legítimamente introducida) ha sido mal vista entre los hombres sensatos, y hostigada por los monarcas con muchas y duras restricciones con el loable fin de exterminarla13.

—67→En efecto: el mayorazgo, dicen que, es un derecho que tiene el primogénito más próximo de succeder en los bienes dejados con la condición de que se conserven íntegros perpetuamente en su familia; mas si me fuera lícito definirlo diría: el mayorazgo es una preferencia injustamente concedida al primogénito, para que él sólo herede los bienes que por iguales partes pertenecen a sus hermanos como que tienen igual derecho.

Si a alguno le pareciera dura esta definición, yo lo convencería de su arreglo siempre que no fuera mayorazgo, pues siéndolo claro es que, por más convencido que se hallara su entendimiento, jamás arrancaría de su boca la confesión de la verdad.

Yo, amigo, si hablo contra los mayorazgos, hablo con justicia y experiencia. Mi padre, cuando instituyó el mayorazgo en favor de su hijo primogénito, acaso no pensó en otra cosa —68→ que en perpetuar el lustre de su casa, sin prevenir los daños que por esto habían de sobrevenir a sus demás hijos; porque antes de que yo llegara al infeliz estado en que usted me ve, ¡cuánto he tenido que lidiar con mi hermano para que me diese siquiera los alimentos mandados por mi padre en una cláusula de la institución! ¿Y de qué me sirvió esto? De nada, porque, como él tenía el dinero y la razón, fácil es concebir que él se salía con la suya en todas ocasiones14.

Hablando como buen hijo, quisiera disculpar a mi padre de los perjuicios que nos irrogó con esta su injusta preferencia; pero como hombre de bien no puedo dejar de confesar que hizo mal. ¡Ojalá que, como yo lo perdono, Dios le haya perdonado los males de que fue causa! Tal vez a mí, que hoy no hallo qué comer, me ha tocado la menor parte.

Cuatro hermanos fuimos: Damián el mayorazgo, Antonio, Isabel y yo. Damián, ensoberbecido con el dinero y lisonjeado por los malos amigos, se prostituyó a todos los vicios, siendo sus favoritos por desgracia el juego y la embriaguez, y hoy anda honrando los huesos de mi padre de juego en juego y de taberna en taberna, sucio, desaliñado y medio loco, atenido a una muy corta dieta que le sirve para contentar sus vicios.

Mi hermano Antonio, como que entró en la iglesia sin vocación sino en fuerza de los empujones de mi padre, ha salido un clérigo tonto, relajado y escandaloso, que ha dado harto que hacer a su prelado. Por accidente está en libertad, el Carmen y San Fernando, la cárcel y Tepotzotlán son sus casas y reclusiones ordinarias.

Mi hermana Isabel... ¡pobre muchacha! ¡Qué lástima me —69→ da acordarme de su desdichada suerte! Esta infeliz fue también víctima del mayorazgo. Mi padre la hizo entrar en religión contra su voluntad, para mejor asegurar el vínculo en mi hermano Damián, sin acordarse quizá de las terribles censuras y excomuniones que el Santo Concilio de Trento fulmina contra los padres que violentan a sus hijas a entrar en religión sin su voluntad15; y lo peor es que no pudo alegar ignorancia, pues mi hermana, viendo su resolución, hubo de confesarle llanamente cómo estaba inclinada a casarse con un joven vecino nuestro, que era igual a ella en cuna, en educación y en edad, muchacho muy honrado, empleado en rentas reales, de una gallarda presencia, y, sobre todo, que la amaba demasiado; y con esta confesión le suplicó que no la obligase a abrazar un estado para el que no se sentía a propósito, sino que le permitiera unirse con aquel joven amable, con cuya compañía se contemplaría feliz toda su vida.

Mi padre, lejos de docilitarse a la razón, luego que supo con quién quería casarse mi hermana, se exaltó en cólera y la riñó con la mayor aspereza diciéndole que ésas eran locuras y picardías; que era muy muchacha para pensar en eso; que ese mozo a quien quería era un pícaro, tunante, que sabría tirarle cuanto llevara a su lado; que por bueno que a ella le pareciera, no pasaba de un pobre, con cuya nota deslucía todas las buenas cualidades que ella le suponía; y, por fin, que él era su padre y sabía lo que le estaba bien, y a ella sólo le tocaba obedecer y callar, so pena de que si se oponía a su voluntad o —70→ le replicaba una palabra, le daría un balazo o la pondría en las Recogidas16.

Con este propósito y decreto irrevocable quedó mi pobre hermana desesperada de remedio, y sin más recurso que el del llanto, que de nada le valió.

Mi padre desde ese instante agitó las cosas, de modo que a los tres días ya Isabel estaba en el convento.

El joven su querido, luego que lo supo, quiso escribirla y acusarla de veleidosa e inconstante; pero mi padre, que le tenía tomadas todas las brechas, hubo de recoger la carta antes que llegara a manos de la novicia, y con ella, el dinero y un abogado caviloso, le armó al pobre tal laberinto de calumnias que a buen componer tuvo que ausentarse de México y perder su destino por no exponerse a peores resultados.

Todo este enjuague se hizo no sólo sin noticia de mi hermana, sino antes tratando de desvanecer su pasión por medio de la arteria más vil, y fue fingir una carta y enviársela de parte de su amante, en la que le decía mil improperios, tratándola de loca, fea y despreciable, y concluía asegurándola de su olvido para siempre, y afirmándola que estaba casado con una joven muy hermosa.

—71→Esta carta se supuso escrita fuera de esta capital, y obró no el efecto que mi padre quería, sino el que debía obrar en un corazón sensible, inocente y enamorado, que fue llenarlo de congoja, exasperarlo con los celos, agitarlo con la desesperación y confundirlo en el último abatimiento.

A pocos meses de esta pesadumbre se cumplió el plazo del noviciado, y profesó mi hermana sacrificando su libertad no a Dios gustosamente, como el orador decía en el púlpito, sino al capricho y sórdido interés de mi padre.

Las muchas lágrimas que vertió la víctima infeliz al tiempo de pronunciar la fórmula de los votos persuadieron a los circunstantes a que salían de un corazón devoto y compungido; pero mis padres y yo bien sabíamos la causa que las originaba. Mi padre las vio derramar con la mayor frialdad y dureza, y aun me parece (perdóneme su respetable memoria) que se complacía en oír los ayes de esta mártir de la obediencia y del temor, como se complacía el tirano Falaris al escuchar los gritos y gemidos de los miserables que encerraba en su toro atormentador17; pero mi madre y yo llorábamos a su igual, y aunque nuestras lágrimas las producía el conocimiento de la pena de la desgraciada Isabel, pasaron en el concepto de los más por efecto de una ternura religiosa.

Se concluyó la función con las solemnidades y ceremonias acostumbradas; nos retiramos a casa y mi hermana a su cárcel (que así llamaba a la celda cuando se explayaba conmigo en confianza).

El tumulto de las pasiones agitadas que se habían conjurado contra ella, pasando del espíritu al cuerpo, le causó una —72→ fiebre tan maligna y violenta, que en siete días la separó del número de los vivientes... ¡Ay, amada Isabel! ¡Querida hermana! ¡Víctima inocente sacrificada en las inmundas aras de la vanidad, a sombra de la fundación de un mayorazgo! Perdone tu triste sombra la imprudencia de mi padre, y reciba mis tiernos y amorosos recuerdos en señal del amor con que te quise y del interés que siempre tomé en tu desdichada suerte; y usted, amigo, disculpe estas naturales digresiones.

Cuando mi padre supo su fallecimiento, recibió por mano de su confesor una carta cerrada que decía así: «Padre y señor: la muerte va a cerrar mis ojos. A usted debo el morir en lo más florido de mis años. Por obediencia... No, por miedo de las amenazas de usted abracé un estado para el que no era llamada de Dios. Forzadamente sacrílega ofrecí a su Majestad mi corazón a los pies de los altares; pero mi corazón estaba ofrecido y consagrado de antemano con mi entera voluntad al caballero Jacobo. Cuando me prometí por suya puse a Dios por testigo de mi verdad, y este juramento lo habría cumplido siempre, y lo cumpliera en el instante de expirar, a ser posible; mas ya son infructuosos estos deseos. Yo muero atormentada, no de fiebre, sino del sentimiento de no haberme unido con el objeto que más amé en este mundo; pero a lo menos, entre el exceso de mi dolor, tengo el consuelo de que muriendo cesará la penosa esclavitud a que mi padre... ¡qué dolor!, mi mismo padre me condenó sin delito. Espero que Dios se apiadará de mí; y le pide use con usted de su infinita misericordia su desgraciada hija, la joven más infeliz. Isabel»18.

—73→Esta carta cubrió de horror y de tristeza el corazón de mi padre, así como la noche cubre de luto las bellezas de la tierra. Desde aquel día se encerró en su recámara, donde estaba el retrato de mi hermana vestida de monja, lloraba sin consuelo, besaba el lienzo y lo abrazaba a cada instante, se negó a la conversación de sus más gratos amigos, abandonó sus atenciones domésticas, aborreció las viandas más sazonadas de su mesa, el sueño huyó de sus ojos, toda diversión lo repugnaba, huía los consuelos como si fueran agravios, separó hasta la cama y habitación de mi madre, y, para decirlo de una vez, la negra melancolía llenó de opacidad su corazón, hurtó el color de sus mejillas, y dentro de tres meses lo condujo al sepulcro después de haber arrastrado noventa días una vida tristemente fatigada. Feliz será mi padre si compurgó con estas penas el sacrificio que hizo de mi hermana.

Muerto él, entró en absoluta posesión del mayorazgo mi hermano Damián, ya casado; mi madre y yo, que era el menor, nos fuimos a su casa donde nos trató bien algunos días, al cabo de los cuales se mudó por los consejos de su mujer, que no nos quería, y comenzaron los litigios.

Yo no pude sufrir que vejaran a mi madre, y así traté de —74→ separarla de una casa donde éramos aborrecidos. Como, por razón de ser hijo de rico, mi padre no me dedicó a ningún oficio ni ejercicio con que pudiera adquirir mi subsistencia, me hallé en una triste viviendita con madre a quien mantener, y sin tener para ello otro arbitrio que los cortos y dilatados socorros del mayorazgo.

En tan infeliz situación, me enamoré de una muchacha que tenía quinientos pesos, y más bien por los quinientos pesos que por ella, o séame lícito decir que más por recibir aquel dinero para socorrer a mi pobre y amada madre que por otra cosa, me casé con la dicha joven, recibí la dote, que concluyó en cuatro días, quedándome peor que antes y cada día peor, pues de repente me hallé con madre, mujer y tres criaturas.

Mis desdichas crecían al par de los días; me fue preciso reducir mi familia a esta triste accesoria, porque mi hermano probó en juicio que ya no tenía obligación de darme nada. Mi mujer, que tenía una alma noble y sensible, no pudiendo sufrir mis infortunios, rindió la vida a los rigores de una extenuación mortal, o por decirlo sin disfraz, murió acosada del hambre, desnudez y trabajos.

Yo, a pesar de esto, jamás he podido prostituirme al juego, embriaguez, estafa o ladronicio. Mis desdichas me persiguen, pero mi buena educación me sostiene para no precipitarme en los vicios. Soy un inútil, no por culpa mía, sino por la vanidad de mi padre; pero al mismo tiempo tengo honor, y no soy capaz de abandonarme a lo mayorazgo (dígolo por mi hermano).

Cate usted aquí en resumen toda mi vida, y califique en la balanza de la justicia si seré pícaro como me juzgó, u hombre de bien como le significo; y cuando conforme a la razón creo que soy hombre de bien, advierta que no son los hombres lo que parecen por su exterior. Hombres verá usted en el mundo vestidos de sabios, y son unos ignorantes; hombres vestidos de —75→ caballeros, y a lo menos en sus acciones son unos plebeyos ordinarios; hombres vestidos de virtuosos, o que aparentan virtud, y son unos criminales encubiertos; hombres... ¿pero para qué me canso? Verá usted en el mundo hombres a cada instante indignos del hábito que traen, o acreedores a un sobrenombre honroso que no tienen, aunque no se recomienden por el traje, y entonces conocerá que a nadie se debe calificar por su exterior sino por sus acciones.

A este tiempo tocó la puerta la viejecita madre del trapiento, le abrió éste y entró con tres niñitos de la mano que luego fueron a pedirle la bendición a su papá, quien los recibió con la ternura de padre, y después de acariciarlos un rato me dijo: vea usted el fruto de mi amor conyugal, y los únicos consuelos que gozo en medio de esta vida miserable.

A pocos momentos de esta conversación se entró para adentro y salió la vieja con un pocillo de aguardiente y unos trapos, y me curó las ligeras roturas de cabeza. Después vino la cena y cenamos todos con la mayor confianza; acabada, me dieron una pobre colcha, que conocí hacía falta a la familia, y me acosté durmiendo con la mayor tranquilidad.

A otro día muy temprano me despertaron con el chocolate, y después que lo tomé me dijo el trapiento: amiguito, ya usted ha visto la venganza que he querido tomar del agravio que me hizo ayer; no tengo otra cosa ni otro modo con que manifestarle que lo perdono, pero usted reciba mi voluntad y no mi trivial agasajo. Únicamente le ruego que no pase por esta calle, pues los que han sabido que usted me calumnió de ladrón, si lo ven pasar por aquí, creerán, no que el juez me conoció y fió por hombre de bien, sino que nos hemos convenido y confabulado, y esto no le está bien a mi honor. Sólo esto le pido a usted y Dios le ayude.

No es menester ponderar mucho lo que me conmovería una acción tan heroica y generosa. Yo le di las más expresivas —76→ gracias, lo abracé con todas mis fuerzas para significárselas, y le supliqué me dijera su nombre para saber siquiera a quién era deudor de tan caritativas acciones; pero no lo pude conseguir, pues él me decía: ¿para qué tiene usted que meterse en esas averiguaciones? Yo no trato de lisonjear mi corazón cuando hago alguna cosa buena, sino de cumplir con mis deberes. Ni quiero conocer a mis enemigos para vengarme de ellos, ni deseo que me conozcan los que tal vez reciben por mi medio un beneficio, porque no exijo el tributo de su gratitud, pues la beneficencia en sí misma trae el premio con la dulce interior satisfacción que deja en el espíritu del hombre; y si esto no fuera, no hubiera habido en el mundo idólatras paganos que nos han dejado los mejores ejemplos de amor hacia sus semejantes. Conque excúsese usted de esta curiosidad, y a Dios.

Viendo que me era imposible saber quién era por su boca, me despedí de él con la mayor ternura, acordándome de don Antonio, el que me favoreció en mi prisión, y me salí para la calle.

Salí, pues, de la casa del trapiento medio confuso y avergonzado, sin acabar de persuadirme cómo podía caber una alma tan grande debajo de un exterior tan indecente; pero lo había visto por mis ojos y, por más que repugnara a mi ninguna filosofía, no podía negar su posibilidad.

Así pues, acordándome del trapiento y de mi amigo don Antonio, me anduve de calle en calle sin sombrero, sin chupa y sin blanca, que era lo peor de todo.

—77→Ya a las once del día no veía yo de hambre, y para más atormentar mi necesidad tuve que pasar por la Alcaicería, donde saben ustedes que hay tantas almuercerías, y como los bocaditos están en las puertas provocando con sus olores el apetito, mi ansioso estómago piaba por soplarse un par de platos de tlemolillo con su pilón de tostaditas fritas; y así, hambriento, goloso y desesperado, me entré en un truquito indecente que estaba en la misma calle, en el que había juego de pillaje. Hablaré claro, era un arrastraderito como aquél donde me metió Januario.

Entreme, como digo, y después de colocado en la rueda me quité el chaleco y comencé a tratar de venderlo, lo que no me costó mucho trabajo, en virtud de que estaba bueno y lo di en la friolera de seis reales.

De ellos rehundí dos en un zapato para almorzar, y me puse a jugar los otros cuatro; pero con tal cuidado, conducta y fortuna, que dentro de dos horas ya tenía de ganancia seis pesos, que en aquellas circunstancias y en aquel jueguito me parecieron seiscientos. No aguardé más, sino que, fingiendo que salía a desaguar, tomé el camino del bodegón más que de paso.

Me metí en él oliendo y atisbando las cazuelas con más diligencia que un perro. Pedí de almorzar, y me embaulé cinco o seis platitos con su correspondiente pulque y frijolillos; y ya satisfecho mi apetito, me marché otra vez para el truco con designio de comprar un sombrero, que lo conseguí fácilmente y a poco precio; por señas de que no logré de esta aventura otra cosa que almorzar y tener sombrero, pues todo cuanto les había ganado lo perdí con la misma facilidad que lo había adquirido. De suerte que no tuve más gusto que calentar el dinero, porque bien hecha la cuenta y a buen componer salí a mano, pues el sombrero me costó dos reales, y cuatro que gastaría en almuerzo y cigarros, fueron los seis reales en que vendí mi chaleco. Esto es lo que regularmente sucede a los jugadores: sueñan que ganan y al fin de cuentas no son sino unos depositarios —78→ del dinero de los otros, y esto es cuando salen bien, que las más veces vuelven la ganancia con rédito.

A consecuencia de haberme quedado sin medio real, me quedé también sin cenar, y por mucho favor del coime pasé la noche en un banco del truco, donde no extrañé los saltos de las pulgas y ratas, las chinches, la música de los desentonados ronquidos de los compañeros, el pestífero sahumerio de sus mal digeridos alimentos, el porfiado canto y aleteo de un maldito gallo que estaba a mi cabecera, lo mullido del colchón de tablas, ni ninguna de cuantas incomodidades proporcionan semejantes posadas provisionales.

En fin, amaneció el día, se levantaron todos tratando de desayunarse con aguardiente, según costumbre, y yo adivinando qué haría para meter algo debajo de las narices, porque por desgracia estaba con un estómago robusto que deseaba digerir piedras y no tenía con qué consolarlo.

En tan tristes circunstancias me acordé que aún tenía rosario con su buena medalla de plata y unos calzoncillos blancos de bramante casi nuevos. Me despojé de todo en un rincón y, como cuando tenía hambre vendía barato, al primero que me ofreció un peso por ambas cosas se las solté prontamente antes que se arrepintiera.

Me fui a un café donde me hice servir una taza del tal licor con su correspondiente mollete, y a la vuelta dejé en el bodegón dos reales y medio depositados para que me diesen de comer al medio día; compré medio de cigarros y me volví al truquito con cuatro reales de principal, pero aliviado del estómago y contento porque tenía segura la comida y los cigarros para aquel día.

Fueron juntándose los cofrades de Birjan en la escuela, y cuando hubo una porción considerable se pusieron a jugar alegremente. Yo me acomodé en el mejor lugar con todos mis cuatro reales y comenzaron a correrse los albures.

Empecé a apostar de a medio y de a real, según mi caudal, —79→ y conforme iba acertando iba subiendo el punto con tan buena suerte que no tardé mucho en verme con cuatro pesos de ganancia y mi medalla que rescaté.

No quise exponerme a que se me arrancara tan presto como el día anterior, y así, sin decir ahí quedan las llaves, me salí para la calle y me fui a almorzar.

Después de esta diligencia comencé a vagar de una parte a otra sin destino, casa, ni conocimiento, pensando qué haría o dónde me acomodaría siquiera para asegurar el plato y el techo.

Así me anduve toda la mañana hasta cosa de las dos de la tarde, hora en que el estómago me avisó que ya había cocido el almuerzo y necesitaba de refuerzo; y así, por no desatender sus insinuaciones, me entré a la fonda de un mesón donde pedí de comer de a cuatro reales, y comí con desconfianza por si no cenara a la noche.

Luego que acabé me entré al truco para descansar de tanto como había andado infructuosamente, y para divertirme con los buenos tacos y carambolistas; pero no jugaban a los trucos, sino a los albures en un rincón de la sala.

Como yo no tenía mejor rato que el que jugaba a las adivinanzas, me arrimé a la rueda con alguna cisca, porque los que jugaban eran payos con dinero y ninguno tan mugriento y desarrapado como yo.

Sin embargo, así que vieron que el primer albur que aposté fue de a peso, y que lo gané, me hicieron lugar, y yo me determiné a jugar con valor.

No me salió malo el pensamiento, pues gané como cincuenta pesos, una mascada, una manga y un billete entero de Nuestra Señora de Guadalupe.

Cuando me vi tan habilitado, quise levantarme y salirme, y aun hice el hincapié por más de dos ocasiones; pero como me veía acertado, y había tanto dinero, me picó la codicia y me —80→ clavé de firme en mi lugar, hasta que, cansada la suerte de serme favorable, volvió contra mí el naipe y comencé a errar a gran prisa, de manera que si lo que tenía lo había ganado en veinte albures, lo perdí todo en diez o doce, pues quería adivinar a fuerza de dinero.

En fin, a las cuatro de la tarde ya estaba yo sin blanca, sin manga, sin mascada y hasta sin mi medalla. No me quedó sino el billete, que no hubo quien me lo quisiera comprar ni dándolo con pérdida de un real.

Se acabó el juego, cada uno se fue a su destino y yo me salí para la calle con un real o dos que me dieron de barato.

Me encaminé a la Alcaicería al truquito de mi conocido, y, después de darle un real por la posada, me salí a andar las calles porque no tenía otra cosa que hacer. A las nueve de la noche cené de a medio, y me fui a acostar. Pasé una noche de los perros, lo mismo que la anterior. A otro día me levanté y me estuve asoleando en la puerta del truco hasta las diez, hora en que viendo que no había quien me convidara a almorzar, ni teniendo con qué ingeniarme, pues el que más me ofrecía era habilitarme sobre la camisa, la que no tuve valor de desnudarme, me fui a andar, fiado en el refrancillo que dice: perro que no anda no topa hueso.

Ya iba yo por esta calle, ya por la otra, sin destino fijo y sin serme de provecho tanto andar, hasta que pasando por la calle de Tiburcio vi mucha gente en una casa en cuyo patio había un tablado con dosel, sillas y guardias. Como todos entraban, entré también y pregunté ¿qué era aquello? Dijéronme que se iba a hacer la rifa de nuestra señora de Guadalupe. Al momento me acordé de mi billete, y aunque jamás había confiado en tales suertes, me quedé en el patio, más bien por ver la solemnidad con que se hacía la rifa que por otra cosa.

En efecto se comenzó ésta, y a las diez o doce bolas fue saliendo mi número (que me acuerdo era 7596) premiado con —81→ tres mil pesos. Yo paraba las orejas cuando lo estaban gritando, y cuando lo fijaron en la tabla hasta me limpiaba los ojos para verlo; pero cerciorado de que era el mismo que tenía, no sé cómo no me volví loco de gusto, porque en mi vida me había visto con tanto dinero.

Salí más alegre que la pascua florida y me encaminé para el truquito, porque por entonces no tenía mejores conocimientos que el coime y los concursantes del juego, pues aunque cada rato encontraba muchos de los que antes se decían mis amigos, una veces hacía yo la del cohetero por no verlos de vergüenza, y otras, que eran las más, ellos hacían que no me veían a mí, o ya por no afrentarse con mi pelaje, o ya por no exponerse a que les pidiera alguna cosa.

Fuime, pues, a mi conocido departamento, donde hallé ya formada la rueda de tahures y a mi amigo el coime presidiendo con su alcancía, cola, barajas, jabón, tijeras y demás instrumentos del arte.

Como el dinero infunde no sé qué extraño orgullo, luego que entré los saludé no con encogimiento como antes, sino con un garbete que parecía natural. ¿Cómo va amigo coime? ¿Qué hay camaradas?, les dije. Él y ellos apenas alzaron los ojos a verme y, haciéndome un dengue como la dama más afiligranada, volvieron a continuar su tarea sin responderme una palabra.

Yo entonces apreté las espuelas al caballo de mi vanidad, y como rabiaba por participarles mi fortuna, les dije: ¡Hola! ¿Ninguno me saluda, eh? Pero ni es menester. Gracias a Dios que tengo mucho dinero y no necesito a ninguno de ustedes. Uno de los jugadores, que ese día asistía a la mesa, me conoció, como que fue mi condiscípulo en la primera escuela y sabía mi pronombre, y al oír la fanfarronada mía me miró y, como burlándose, me dijo: ¡Oh, Periquillo, hijo! ¿Tú eres? ¡Caramba! ¿Conque estás muy adinerado? Ven, hermano, siéntate aquí junto de mí, que algo más me ha de tocar de tu dinero que a las ánimas.

—82→Me hizo jugar y yo admití el favor; pero qué mondada llevó él y los demás cuando advirtieron que dejé correr ocho o diez albures y no aposté un real. Entonces el condiscípulo me dijo: ¿pues dónde está el dinero, Periquillo? Está en libranza, dije yo. ¿En libranza? Y muy segura, y no es de cuatro reales, sino de tres mil pesotes. Diciendo esto les mostré mi billete, y todos se echaron a reír no queriendo persuadirse de mi verdad, hasta que por accidente entró allí un billetero con una lista, y yo le supliqué me la prestara para ver si había salido aquel billete.

De que el coime y los tahures vieron que en efecto era cierto lo que les había dicho, toda la escena varió en el momento. Se suspendió el juego, se levantaron todos, y uno me da un abrazo, otro un beso, otro un apretón, y cada cual se empeñaba por distinguirse de los demás con las demostraciones de su afecto.

La noticia sola de que iba a tener dinero me hizo no haber menester nada desde aquel instante sin costarme blanca, porque me dieron de almorzar grandemente, me regalaron dos o tres cajillas de cigarros finos, me facilitaron dinero para jugar, y eso empeñando sus capotes el coime y otros; bien que esto no lo quise admitir, dándoles las gracias con aire de rico, considerando que aquellos favores los dirigía el interés, y aún no tenía un peso cuando ya mi cabeza estaba llena de viento, y me pesaba la amistad de aquellos pobretes trapientos.

Sin embargo, como los había menester a lo menos aquel día, permanecí con ellos ofreciendo a todos mi protección con intento de no cumplir a nadie mi promesa, y ellos me adulaban a porfía, confiando en que los tres mil pesos se repartirían entre todos a prorrata, y aun creo que ya estaban haciendo las cuentas de en lo que los habían de gastar.

Finalmente, comí, bebí, cené y chupé todo el día sin que me costara nada. A la noche no permitió el coime que durmiera en el banco pelado como las dos noches anteriores, sino que a —83→ fuerza me cedió su cama, acostándose él sobre la mesa del truco, y apenas insinué que me incomodaba el canto del gallo, cuando lo echaron a la calle.

En un colchón, a lo menos, blando, con sus sábanas, colcha y almohada no pude dormir; toda la noche se me fue en proyectos. A las cuatro de la mañana me quedé dormido, y voluntariamente desperté como a las ocho del día, y advertí que ya estaban todos jugando y guardando un silencio poco usado entre semejante gente. Me aproveché de su atención, me hice dormido y oí que hablaban sobre mí aunque en voz baja. Uno decía: yo tengo esperanzas de sacar todas mis prendas con esta lotería. Otro: si de ese dinero no me hago capote, ya no me lo hice en mi vida. Otro: espero en Dios que en cuanto cobre señor Perico el dinero nos remediamos todos. Y cómo que sí, decía el coime, lo bueno es que él es medio crestón, lo que importa es hacerle la barba.

Así discurrían todos contra los pobres tres mil pesos, y yo, que no veía las horas de cobrarlos, hice que me estiraba y despertaba. Alcé la cabeza, y no los había acabado de saludar cuando ya tenía delante café, chocolate, aguardiente y bizcochos para que me desayunara con lo que apeteciera. Yo tomé el café, di las gracias por todo y me fui a cobrar mi billete.

Querían hilvanarse conmigo diez o doce de aquellos leperuscos, pero yo no sufrí más compañía que la del condiscípulo, que ya no me decía Periquillo, sino Pedrito; y por fortuna de él advertí que no habló una palabra que manifestara interés a mi dinero.

Llegué con él a cobrar el billete, y no sólo no me lo pagaron, sino que, al ver nuestro pelaje, desconfiaron no fuera hurtado y, dándome el mismo número y un recibo, me lo detuvieron exigiéndome fiador.

¿Quién me había de fiar a mí en aquellas trazas, no digo en tres mil pesos, pero ni en cuatro reales? Sin embargo, no —84→ desesperé; me fui para el mesón donde había jugado y comprado el billete dos días antes, y luego que entré y me conocieron los tahures y el coime comenzaron a pedirme las albricias con muchas veras, porque el billetero ya les había dicho cómo había salido premiado con tres mil pesos el número que había vendido allí.

Yo, al ver que sabían todos lo que les quería descubrir, les dije: camaradas, yo estoy pronto a pagar las albricias, pero es menester que ustedes me proporcionen un fiador que me han pedido en la lotería; pues, como soy pobre, se desconfía de mí, y no se cree que el billete sea mío, y aun me lo han detenido.

Pues eso es lo de menos, dijo el coime, aquí estamos todos que vimos comprar a usted el billete, y el billetero que lo vendió que no nos dejará mentir. A este tiempo entró el dueño del mesón, y, sabedor del asunto, de su voluntad hizo llevar un coche y, mandándome entrar con él, fuimos a la lotería, en donde quedó por mí y me entregaron el dinero.

Cuando nos volvimos, me decía en el coche el señor que me hizo favor de cobrarlo: amigo, ya que Dios le ha dado a usted este socorro tan considerable por un conducto tan remoto, sepa aprovechar la ocasión y no hacer locuras, porque la fortuna es muy celosa, y en donde no se aprecia no permanece.

Éstos y otros consejos semejantes me dio, los que yo agradecí suplicándole me guardase mi dinero. Él me lo ofreció así, y en esto llegamos al mesón.

Subió el caballero mi plata dejándome cien pesos que le pedí, de los que gasté veinte en darles albricias al coime y compañeros, y comer muy bien con mi fámulo y condiscípulo, que se llamaba Roque.

A la tarde me fui con él para el Parián, en donde compré camisa, calzones, chupa, capa, sombrero y cuanto pude y me hacía más falta; y todo esto lo hice con la ayuda de mi Roque, que me pintó muy bien. Volvímonos al mesón, donde tomé —85→ un cuarto, y, aunque no había cama, cené y dormí grandemente y me levanté tarde a lo rico.

Luego que nos desayunamos, puse un recibo de quinientos pesos y se lo envié al señor mi depositario, quien al momento me remitió el dinero, salí con cien pesos y a poco andar hallé una casa que ganaba veinte y cinco mensuales, la que tomé luego luego, porque me pareció muy buena.

Después me llevó Roque a casa de un almonedero con quien ajusté el ajuar en doscientos pesos, con la condición de que a otro día había de estar la casa puesta. Le dejamos veinte pesos en señal y fuimos a la tienda de un buen sastre, a quien mandé hacer dos vestidos muy decentes, encargándole me hiciera favor de solicitar una costurera buena y segura, la que el sastre me facilitó en su misma casa. Le encargué me hiciera cuatro mudas de ropa blanca lo mejor que supiera, y que fueran las camisas de estopilla y a proporción lo demás; le di al sastre ochenta pesos a buena cuenta y nos despedimos.

Roque me dijo que él me serviría de ayuda de cámara, escribiente y cuanto yo quisiera, pero que estaba muy trapiento. Yo le ofrecí mi protección y nos volvimos a la posada.

Comimos muy bien, dormimos siesta, y a las cuatro me eché otros cien pesos en la bolsa y nos salimos al Parián, donde habilité a Roque de algunos trapillos regulares, y compré un reloj que me costó no sé cuánto; pero ello fue que me sobró un peso con el que fuimos a refrescar, y después volvimos al mesón, saqué dinero y nos fuimos a la comedia.

Después de ésta, cenamos en la fonda, tomamos vino y nos fuimos a acostar.

Así se pasaron cuatro o cinco días sin hacer más cosa de provecho que pasear y gastar alegremente. Al fin de ellos entró el sastre al mesón y me entregó dos vestidos completos y muy bien hechos de un paño riquísimo, las cuatro mudas de ropa como yo las quería, y la cuenta, por la que salía yo restando ciento y pico de pesos. No me metí en averiguaciones, —86→ sino que le pagué de contado y aun le di su gala. ¡Qué cierto es que el dinero que se adquiere sin trabajo, se gasta con profusión y con una falsa liberalidad!

A poco rato de haberse despedido el sastre, entró el almonedero avisando estar la casa ya dispuesta, que sólo faltaba ropa de cama y criados, que si yo quería me lo facilitaría todo según lo mandara, pero que necesitaba dinero.

Díjele que sí, que quería las sábanas, colcha, sobrecama y almohadas nuevas, una cocinera buena y un muchacho mandadero; pero todo cuanto antes. Le di para ello el dinero que me pidió y se fue.

Aquel día lo pasé en ociosidad como los anteriores, y al siguiente volvió el almonedero diciéndome que sólo mi persona faltaba en la casa. Entonces mandé a Roque trajera un coche, y pasé a la vivienda de mi depositario tan otro y tan decente que no me conocía a primera vista.

Cuando se hubo certificado de que yo era me dijo: no me parece mal que usted se vista decente, pero sería mejor que arreglara su traje a su calidad, destino y proporciones. Supongo que por lo primero no desmerece usted ése ni otro más costoso, pero por lo segundo, esto es, por sus cortas facultades, creeré que propasa los límites de la moderación, y que a diez o doce vestidos de éstos le ve el fin a su principal. Es cierto que el refrán vulgar dice: vístete como te llamas; y así usted, llamándose don Pedro Sarmiento y teniendo con qué, debe vestirse como don Pedro Sarmiento, esto es, como un hombre decente pobre; pero ahora me parece usted un marqués por su vestido, aunque sé que no es marqués ni cosa que lo valga por su caudal.

El querer los hombres pasar rápidamente de un estado a otro, o a lo menos el querer aparentar que han pasado, es causa de la ruina de las familias y aun de los estados enteros. No crea usted que consiste en otra cosa la mucha pobreza que se —87→ advierte en las ciudades populosas que en el lujo desordenado con que cada uno pretende salirse de su esfera.

Esto es tan cierto como natural, porque si el que adquiere, por ejemplo, quinientos pesos anuales por su empleo, comercio, oficio o industria, quiere sostener un lujo que importe mil, necesariamente que ha de gastar los otros quinientos por medio de las drogas, cuando no sea por otros medios más ilícitos y vergonzosos. Por eso dice un refrán antiguo que el que gasta más de lo que tiene, no debe enojarse si le dijeren ladrón.

Las mujeres poco prudentes no son las menos que contribuyen a arruinar las casas con sus vanidades importunas. En ellas es por lo común en las que se ve el lujo entronizado. La mujer o hija de un médico, abogado u otro semejante quiere tener casa, criados y una decencia que compita, o a lo menos iguale a la de una marquesa rica; para esto se compromete el padre o el marido de cuantos modos le dicta su imprudente cariño, y a la corta o a la larga resultan los acreedores, se echan sobre lo poco que existe, el crédito se pierde y la familia perece. Yo he visto después de la muerte de un sujeto concursar sus bienes, y, lo más notable, haber tenido lugar en el concurso el sastre, el peluquero, el zapatero, y creo que hasta la costurera y el aguador, porque a todos se les debía. Con semejantes avispas, ¿qué jugo les quedaría a los pobres hijos? Ninguno por cierto. Éstos perecieron como perecen otros sus iguales. Pero ¿qué había de suceder si cuando el padre vivía no alcanzaban las rentas para sostener coche, palco en el coliseo, obsequios a visitas, gran casa, galas y todos los desperdicios accesorios a semejantes francachelas? La llaga estuvo solapada en su vida, los respetos de su empleo para con unos, y la amistad o la adulación para con otros de los acreedores, los tuvieron a raya para no cobrar con exigencia; pero cuando murió, como faltó a un tiempo el temor y el interés, cayeron sobre los pocos bienecillos que habían quedado, y dejaron a la viuda en un petate con sus hijos.

—88→Este cuento refiero a usted para que abra los ojos y sepa manejarse con su corto principalito sin disiparlo en costosos vestidos, porque si lo hace así, cuando menos piense se quedará con cuatro trapos que mal vender y sin un peso en su baúl.

Fuera de que, bien mirado, es una locura querer uno aparentar lo que no es a costa del dinero, y exponiéndose a parecer lo que es en realidad con deshonor. Esto se llama quedarse pobre por parecer rico. Yo no dudo que usted con ese traje dará un gatazo a cualquiera que no lo conozca, porque quien lo vea hoy con un famoso vestido, y mañana con otro, no se persuadirá a que su gran caudal se reduce a dos mil y pico de pesos, sino que juzgará que tiene minas o haciendas, y como en esta vida hay tanto lisonjero interesable, le harán la rueda y le prodigarán muchas y rendidas adulaciones; pero cuando usted llegue, como debe llegar si no se aprovecha de mis consejos, a la última miseria, y, no pudiendo sostener la cascarita, conozcan que no era rico, sino un pelado vanidoso, entonces se convertirán en amarguras los gustos, y los acatamientos en desprecios.

Conque ya le he predicado amistosamente con la lengua y pudiera predicarle con el ejemplo. Veinte mil pesos cuento de principal; me ha venido la tentación de tenerle una muy buena casa a mi mujer y un cochecito, y ya ve usted que me sería fácil, pues todavía no me determino. Pero, ¡qué más!, la muestra que usted tiene sin disputa es mejor que la mía.

Acaso calificará usted esta economía de miseria, pero no lo es. Yo tengo también mi pedazo de amor propio y vanidad como todo hijo de su madre, y esta vanidad es la que me tiene a raya. ¿Lo creerá usted? Pues así es. Yo quisiera tener coche, pero este coche pide una gran casa, esta casa muchos criados, buenos salarios para que sirvan bien, y estos salarios fondos para que no se acaben en cuatro días. A esto se sigue mucha y buena ropa, un ajuar excelente, media vajilla, cuando menos, de plata; palco en el coliseo, otro coche de gala, dos —89→ o tres troncos de mulas buenas, lozanas y bien mantenidas, lacayos y todo aquello que tienen los ricos sin fatiga, y yo lo tendría cuatro días con ansias mortales, y al cabo de ellos, como que mi principal no es suficiente, daría al traste con coches, criados, mulas, ropa y cuanto hubiera, siéndome preciso sufrir el sacrificio de haber tenido y no tener, a más de los desprecios que tienen que sufrir los últimos indigentes.

Así es que no me resuelvo, amigo, y más vale paso que dure que no trote que canse. Yo no quiero que en mí sea virtud económica la que me contiene en mis límites, sino una refinada vanidad; sin embargo, el efecto es saludable pues no debo nada a ninguno, no tengo necesidad de cosa alguna de las precisas para el hombre, mi familia está decente y contenta, no tengo zozobras de que se me arranque pronto, y disfruto de las mejores satisfacciones.

Si usted me dijere que para tener coche no es necesario tener tanto boato como el que le pinté, diré que según los modos de pensar de las gentes; pero como yo no había de ser de los que tienen coche y le deben el mes a la cocinera, si se ofrece, de ahí es que para mí era menester más caudal que para ellos; porque, amigo, es una cosa muy ridícula ostentar lujo por una parte y manifestar miseria por otra; tener coche y sacar mulas que se les cuenten las costillas de flacas, o unos cocheros que parezcan judas de muchachos; tener casa grande por un lado, y por otro el casero encima; tener baile y paseos por un extremo, y por otro acreedores, trampas y boletos del montepío a puñados.

No amigo, esto no me acomoda; y lo peor es que de estas ridiculeces hay bastantes en México y en donde no es México.

¿Pues qué le diré a usted de un oficial mecánico o de otro pobre igual, que, no contando sino con una ratería que adquiere con sumo trabajo, se nos presenta el domingo con casaca y el resto del vestido correspondiente a un hombre de posibles, y —90→ el lunes está con su capotillo de mala muerte? ¿Qué diré de uno que vive en una accesoria, que le debe al casero un mes o dos, cuya mujer está sin enaguas blancas y los muchachos más llenos de tiras que un espantajo de milpa, y él gasta en un paseo o un almuerzo ocho o diez pesos, teniendo tal vez que empeñar una prenda a otro día para desayunarse? Diré que son unos vanos, unos presumidos y unos locos; y esto mismo diré de usted si le sucediere igual caso. Conque usted hará lo que quiera, que harto le he dicho por su bien.

Yo me prendé de aquel hombre que tan bien me aconsejaba sin interés, pero no trataba de admitir por entonces sus consejos; y así, dandole las gracias de boca, le prometí observarlos exactamente y le pedí mi dinero.

Diómelo en el momento, exigiéndome un recibo. Yo le di veinte y cinco pesos como de albricias. Rehusolos recibir muchas veces, pero yo porfié con tal tenacidad en que los tomara que al fin los tomó; mas delante de mí cogió un clavo y un martillo y comenzó a señalarlos uno por uno, y concluida esta diligencia los guardó en una gaveta de su escribanía.

Yo le pregunté que ¿para qué era aquella ceremonia? Y él me respondió que no había menester dinero, y así que lo guardaba para darlo de limosna a un infeliz miserable. Pero ¿siendo uno mismo cualquier dinero nuestro en su valor, le dije, no puede usted darle otros pesos a ese pobre, y no esos propios que ha marcado? Eso tiene mucho misterio, me dijo, y quiera Dios que usted no lo comprenda.

Con esto me despedí de él, cansado de tanta conversación, y dándole el dinero a Roque nos metimos en el coche con el almonedero, que ya estaba aburrido de esperarme.

Llegamos a mi casa que la hallé bastantemente limpia, provista y curiosa. Me posesioné de ella, aunque no me gustó mucho la cuenta que me presentó, que, para no cansarme en prolijidades, ascendió a no sé cuánto; ello es que en vestidos, —91→ ociosidades, albricias y casa ajuarada se gastaron en cuatro días mil y doscientos pesos.

Por mi desgracia la cocinera que me buscó el almonedero fue aquella Luisa que sirvió de dama a Chanfaina y a mí.

Luego que el almonedero me la presentó, la conocí, y ella me conoció perfectamente, pero uno y otro disimulamos. El almonedero se fue pagado a su casa, yo despaché a Roque a traer puros, y llamé a Luisa con la que me explayé a satisfacción, contándome ella cómo luego que salí de casa del escribano y él tras de mí, huyó ella del mismo modo que yo, y se fue a buscar sus aventuras en solicitud mía, pues me amaba tan tiernamente que no se hallaba sin mí; que supo cómo Chanfaina, no hallándola en su casa y estando tan apasionado por ella, se enfermó de cólera y murió a poco tiempo; que ella se mantuvo sirviendo ya en esta casa, ya en la otra, hasta que aquel almonedero, a quien había servido, la había solicitado para acomodarla en la mía, y que pues estados mudan costumbres, y ella me había conocido pobre y ya era rico, se contentaría con servirme de cocinera.

Como el demonio de la muchacha era bonita y yo no había mudado el carácter picaresco que profesaba, le dije que no sería tal, pues ella no era digna de servir sino de que la sirvieran.

En esto vino Roque, y le dije que aquella muchacha era una prima mía y era fuerza protegerla. Roque, que era buen pícaro, entendió la maula y me apoyó mis sentimientos. Él mismo le compró buena ropa, solicitó cocinera, y cátenme ustedes a Luisa de señora de la casa.

Yo estaba contento con Luisa, pero no dejaba de estar avergonzado, considerando que al fin había entrado de cocinera y que, por más que yo aparentara a Roque que era mi prima, él era harto vivo para ser engañado y, lejos de creerme, murmuraría mi ordinariez en su interior.

—92→Con esta carcoma y deseando oír disculpado mi delito por su boca, un día que estábamos solos le dije: ¿qué habrás tú dicho de esta prima, Roque? Ciertamente no creerás que lo es, porque la confianza con que nos tratamos no es de primos, y en efecto, si has pensado lo que es, no te has engañado; pero amigo, ¿qué podía yo hacer cuando esta pobre muchacha fue mi valedora antigua, y por mí perdió la conveniencia que tenía, exponiéndose a sufrir una paliza o a cosa peor? Ya ves que no era honor mío el abandonarla ahora que tengo cuatro reales; pero, sin embargo, no dejo de tener mi vergüencilla, porque al fin fue mi cocinera.

Roque, que comprendió mi espíritu, me dijo: eso no te debe avergonzar Pedrito; lo primero, porque ella es blanca y bonita, y con la ropa que tiene nadie la juzgará cocinera, sino una marquesita cuando menos. Lo segundo, porque ella te quiere bien, es muy fiel y sirve de mucho para el gobierno de la casa. Y lo tercero, porque, aun cuando todos supieran que había sido tu cocinera y la habías ensalzado haciéndola dueña de tu estimación, nadie te lo había de tener a mal conociendo el mérito de la muchacha. Fuera de que no es esto lo primero que se ve en el mundo. ¡Cuántas hay que pasan plaza de costureras, recamareras, etc., y no son sino otras Luisas en las casas de sus amantes amos! Con que no seas escrupuloso, diviértete y ensánchate ahora que tienes proporción como otros lo hacen, que mañana vendrá la vejez o la pobreza y se acabará todo antes de que hayas gozado de la vida.

Claro está que el diablo mismo no podía haberme aconsejado más perversamente que Roque; pero ya se sabe que los malos amigos, con sus inicuos ejemplos y perniciosos consejos, son unos vicediablos diligentísimos que desempeñan las funciones del maligno espíritu a su satisfacción, y por eso dice el venerable Dutari que debemos huir, entre otras cosas, de los demonios que no espantan, y éstos son los malos amigos.

—93→Tal era el pobre Roque, con cuyo parecer me descaré enteramente tratando a Luisa como si fuera mi mujer y holgándome a mis anchuras.

Raro día no había en mi casa baile, juego, almuerzos, comilitonas y tertulias, a todo lo que asistían con la mayor puntualidad mis buenos amigos. ¡Pero qué amigos! Aquellos mismos bribones que cuando estaba pobre no sólo no me socorrieron, pero ya dije que hasta se avergonzaban de saludarme.

Éstos fueron los primeros que me buscaron, los que se complacían de mi suerte, los que me adulaban a todas horas y los que me comían medio lado. ¿Y que fuera yo tan necio y para nada que no conociera que todas sus lisonjas las dictaba únicamente su interés sin la menor estimación a mi persona? Pues así fue, y yo, que estaba envanecido con las adulaciones, pagaba sus embustes a peso de oro.

No sólo mis amigos y mis antiguas conocidas me incensaban, sino que hasta la fortuna parece que se empeñaba en lisonjearme. Por rara contingencia perdía yo en el juego, lo frecuente era ganar, y partidas considerables como de trescientos, quinientos y aun mil pesos. Con esto gastaba ampliamente, y como todos me lisonjeaban tratándome de liberal, yo procuraba no perder ese concepto, y así daba y gastaba sin orden.

Si Luisa se hubiera sabido aprovechar de mis locuras, pudiera haber guardado alguna cosa para la mayor necesidad; pero, fiada en que era bonita y en que yo la quería, gastaba también en profanidades, sin reflexionar en que podía acabársele la hermosura o cansarse mi amor, y venir entonces a la más desgraciada miseria; mas la pobre era una tonta coquetilla, y pensaba como casi todas sus compañeras.

Yo no hacía caso de nada. La adulación era mi plato favorito, y como las sanguijuelas que me rodeaban advertían mi simpleza y habían aprendido con escritura el arte de lisonjear y estafar, me lisonjeaban y estafaban a su salvo.

—94→Apenas decía yo que me dolía la cabeza, cuando todos se volvían médicos y cada uno me ordenaba mil remedios; si ganaba en el juego, no lo atribuían a casualidad, sino a mi mucho saber; si daba algún banquetito, me ensalzaban por más liberal que Alejandro; si bebía más de lo regular y me embriagaba, decían que era alegría natural; si hablaba cuarenta despropósitos sin parar, me atendían como a un oráculo, y todos me celebraban por un talento raro de aquellos que el mundo admira de siglo en siglo. En una palabra: cuanto hacía, cuanto decía, cuanto compraba, cuanto había en mi casa, hasta una perrilla roñosa y una cotorra insulsa y gritadora, capaz de incomodar con su can, can al mismo Job, era para mis caros amigos (¡y qué caros!) objeto de su admiración y sus elogios.

Pero ¿qué más, si Luisa misma se reía conmigo a solas de verse adular tan excesivamente? Y a la verdad tenía razón, pues el almonedero que me puso la casa se hizo mi amigo, con ocasión de ir a ella muy seguido a venderme una porción de muebles que le compré, y este mismo, luego que vio el trato que yo daba a Luisa, olvidándose de que él propio la había llevado a mi casa de cocinera, la cortejaba, le hacía platos en la mesa y con la mayor seriedad le daba repetidamente el tratamiento de señorita.

Cuatro o cinco meses me divertí, triunfé y tiré ampliamente, y al fin de ellos comenzó a serme ingrata la fortuna, o hablando como cristiano, la Providencia fue disponiendo o justiciera el castigo de mis extravíos, o piadosa el freno de ellos mismos.

Entre las señoras o no señoras que me visitaban iba una buena vieja que llevaba una niña como de diez y seis años, mucho más bonita que Luisa, y a la que yo, a excusas de ésta, hacía mil fiestas y enamoraba tercamente, creyendo que su conquista me sería tan fácil como la que había conseguido de otras muchas; pero no fue así, la muchacha era muy viva y, —95→ aunque no le pesaba ser querida, no quería prostituirse a mi lascivia.

Tratábame con un estilo agridulce con el que cada día encendía mis deseos y acrecentaba mi pasión. Cuando me advirtió embriagado de su amor, me dijo que yo tenía mil prendas y merecía ser correspondido de una princesa; pero que ella no tenía otra que su honor, y lo estimaba en más que todos los haberes de esta vida; que ciertamente me estimaba y agradecía mis finezas, que sentía no poder darme el gusto que yo pretendía, pero que estaba resuelta a casarse con el primer hombre de bien que encontrara, por pobre que fuera, antes que servir de diversión a ningún rico.

Acabé de desesperarme con este desengaño, y, concibiendo que no había otro medio para lograrla que casarme con ella, le traté del asunto en aquel mismo instante, y en un abrir y cerrar de ojos quedaron celebrados entre los dos los esponsales de futuro.

Mi expresada novia, que se llamaba Mariana, dio parte a su madre de nuestro convenio, y ésta quiso con tres más. Yo avisé política y secretamente lo mismo a un religioso grave y virtuoso que protegía Mariana por ser su tío, y no me costó trabajo lograr su beneplácito para nuestro enlace; pero, para que se verificara, faltaba que vencer una no pequeña dificultad, que consistía en ver cómo me desprendía de Luisa, a quien temía yo conociendo su resolución y lo poco que tenía que perder.

Mientras que adivinaba de qué medios me valdría para el efecto, no me descuidaba en practicar todas las precisas diligencias para el casamiento. Fue necesario ocurrir a mis parientes para que me franquearan mis informaciones. Luego que éstos supieron de mí con tal ocasión, y se certificaron de que no estaba pobre, ocurrieron a mi casa como moscas a la miel. Todos me reconocieron por pariente, y hasta el pícaro —96→ de mi tío el abogado fue el primero que me visitó y llenó varias veces el estómago a mi costa.

Ya las más cosas dispuestas, sólo restaban dos necesarias: hacerle las donas a mi futura, y echar a Luisa de casa. Para lo primero me faltaba plata, para lo segundo me sobraba miedo; pero todo lo conseguí con el auxilio de Roque, como veréis en el

Tomado el dicho a mi novia, presentadas las informaciones y conseguida la dispensa de banas, sólo restaba, como acabé de decir, hacerle las donas a mi querida y echar de casa a Luisa. Para ambas cosas pulsaba yo insuperables dificultades. Ya le había comunicado a Roque mi designio de casarme, encargándole el secreto; mas no le había dicho las circunstancias apuradas en que me hallaba, ni él se atrevía a preguntarme la causa de mi dilación; hasta que yo, satisfecho de su viveza, le dijo todo lo que embarazaba el acabar de verificar mis proyectos.

Luego que él se informó, me dijo: ¿y que hayas tenido la paciencia de encubrirme esos trampantojos que te acobardan sabiendo que soy tu criado, tu condiscípulo y tu amigo, y teniendo experiencia de que siempre te he servido con fidelidad y cariño? ¡Vamos!, no lo creyera yo de ti; pero dejemos sentimientos, y anímate, que fácilmente vas a salir de tus aprietos.

Por lo que toca a las donas, supongo que las querrás hacer muy buenas, ¿no es así? Así es en efecto, le dije, y ya ves que he gastado mucho, y que el juego días hace que no me ayuda. Apenas tendré en el baúl trescientos pesos, con los que escasamente habrá para la función del casamiento. Si me pongo a —97→ gastarlos en las donas, no tengo ni con qué amanecer el día de la boda; si los reservo para ésta, no puedo darle nada a mi mujer, lo que sería un bochorno terrible, pues hasta el más infeliz procura darle alguna cosita a su novia el día que se casa. Conque ya ves que ésta no es tranca fácil de brincar.

Sí lo es, me dijo Roque muy sereno, ¿hay más que solicitar los géneros fiados por un mercader, y un aderecito regular por un dueño de platería? Pero ¿quién me ha de fiar esa cantidad, cuando yo no me he dado a conocer en el comercio?

¡Qué tonto eres, Pedrito, y cómo te ahogas en poca agua! Dime, ¿no es tu tío el licenciado Maceta? Sí lo es. ¿Y no es hombre de principal conocido? También lo es, le respondí, y muy conocido en México. Pues andar, decía Roque, ya salimos de este paso. Vístete lo mejor que puedas, toma un coche y yo te llevaré a un cajón y a una platería, a cuyos dueños conozco; preguntas por los géneros que quieras, pides cuantos has menester, los ajustas y los haces cortar, y ya que estén cortados dices al cajonero que esperas dinero de tu hacienda dentro de quince o veinte días; pero que, estando para casarte muy pronto y necesitando aquella ropa para arras o donas para tu esposa, le estimarás el favor de que te los supla, dejándole para su seguridad una obligación firmada de tu mano.

El comerciante se ha de resistir con buenas razones, pretextando mil embarazos para fiarte porque no te conoce. Entonces le preguntas tú que si conoce al licenciado Maceta, y que si sabe que es hombre abonado. Él te responderá que sí, y a seguida se lo propones de fiador. El mercader, deseoso de salir de sus efectos y viéndose asegurado, admitirá sin duda alguna. Lo propio haces con el platero, y cátate ahí vencida esta gravísima dificultad.

No me parece mal el proyecto, le dije a Roque, pero, si el tío no quiere fiarme, ¿qué hacemos? En ese caso quedo más abochornado. —98→ ¿Cómo no ha de querer fiarte, dijo Roque, cuando te tiene por rico, te visita tan seguido y te quiere tanto?

Todo está muy bien, le contesté, pero ese mi tío es muy mezquino. Si supieras que a otro sobrino suyo que cierta vez se vio amenazado de llevar doscientos azotes en las calles públicas, no sólo no lo favoreció sabiéndolo, sino que le escribió una esquela muy seca dándole a entender que si en dinero estribaba librarse de esa afrenta que no contara con él, sino que la sufriera, pues la había merecido, ¿qué dijeras? Dijera, me contestó Roque, que eso lo hizo con un sobrino pobre; pero mis orejas apuesto a que no lo hace con un sobrino como tú. Mira, Pedrito, el hombre muy mezquino ordinariamente es muy codicioso, y su mismo interés le hace ser franco cuando menos piensa; por eso dice el refrán que la codicia rompe el saco; y otro dice que siempre el estreñido muere de cursos. Sobre todo, hagamos la tentativa, que nada cuesta. Dile que apenas tienes en el baúl dos mil pesos, que piensas sacar dinero a réditos para quedar bien en este lance, que dentro de quince o veinte días te traerán o dinero, o ganado de tu hacienda; cuéntale cuantas mentiras puedas, y regálale alguna cosa bonita a su mujer, convidando a los dos para padrinos; y cuando hayas hecho todo esto, dile cómo están los géneros y alhajas detenidos por falta de un fiador, y que tú, descansando en su amistad, lo propusiste por tal, creyendo no te desairaría. Esto lo has de decir después de comer, y después de haber llenado la copa cinco o seis veces, teniendo prevenido el coche a la puerta; y móchame si no sucede todo a medida de nuestro deseo.

Convencido con la persuasión de Roque, me determiné a poner en práctica sus consejos, y todo sucedió al pie de la letra, según él me había pronosticado; porque apenas me dio el deseado sí mi dicho tío, cuando, sin darle lugar a que se arrepintiera, nos embutimos en el coche, fuimos al cajón y se —99→ extendió la obligación en cabeza del tío en estos términos: «Digo yo el licenciado don Nicanor Maceta: que por la presente me obligo en toda forma a satisfacer a don Nicasio Brundurin, de este comercio, la cantidad de un mil pesos, importe de los géneros que ha sacado de su casa al crédito mi sobrino don Pedro Sarmiento para las donas de su esposa; cuya obligación cumpliré pasado el plazo de un mes, en defecto del legítimo deudor mi expresado sobrino. Y para que conste lo firmé etc.».

Recibió el don Nicasio su papelón muy satisfecho, y yo mis géneros, que metí en el coche, y nos fuimos a la platería, donde se representó la misma escena, y me dieron un aderezo y cintillo de brillantitos que importó quinientos y pico de pesos.

Dejé en la sastrería los géneros, dando al sastre las señas de la casa de mi novia y orden para que fuese a tomarle las medidas, le hiciese la ropa y le entregase de mi parte las alhajas.

Concluida esta diligencia, me volví a casa con el tío, quien me decía en el coche de cuando en cuando: cuidado Pedrito, por Dios, no quedemos mal que estoy muy pobre. Y yo le respondía con la mayor socarra: no tenga usted cuidado, que soy hombre de bien y tengo dinero.