La voz del silencio en el «Libro de tonos» de José Miguel de Guerra

Dolores Josa Fernández (Universidad de Barcelona)

Mariano Lambea Castro (coaut.) (CSIC)

El Libro de Tonos de José Miguel de Guerra es el nombre que nosotros le hemos otorgado al llamado Manuscrito Guerra, y así lo hemos hecho por parecernos más apropiado en base al epígrafe del índice, escrito por el mismo copista.

Se trata de una importante colección de obras para voz solista con acompañamiento instrumental que fue descubierta hace unos años por Álvaro Torrente y Pablo Rodríguez (1998: 147-189). Estos musicólogos nos dieron toda suerte de pormenores sobre el contenido de la que es una magnífica fuente poético-musical. En su documentado artículo, publicado hace una década, nos describen el códice, nos informan de la fecha de compilación del mismo (c. 1680), de su lugar de conservación actual (la Biblioteca General de la Universidad de Santiago), de su contenido (100 composiciones, todas ellas anónimas), de la atribución de muchas obras a sus compositores gracias al cotejo de fuentes..., y muchos más detalles interesantísimos para el estudio del tono humano de la segunda mitad del siglo XVII. En un apéndice, ofrecieron, además, las concordancias musicales y poéticas que han podido averiguar de cada composición, con las que demuestran el perfecto manejo de fuentes literarias y musicales para tan ardua tarea. Asimismo, nos informan de una característica esencial de esta antología que es de máximo interés para nuestras investigaciones: dan cuenta de que estamos ante un manuscrito compilado, no como libro útil para interpretar en escena las obras contenidas en él (1998: 158), sino como antología recogida con la intención de ofrecer un regalo para el Rey en el que agrupar o coleccionar composiciones pertenecientes a obras teatrales, algunas, incluso, interpretadas en la corte (1998: 160), como, por ejemplo, el célebre tono «Al aire se entregue» con música de Juan Hidalgo y texto de Juan Vélez de Guevara, perteneciente a su obra dramática Los celos hacen estrellas, tal y como refiere Flórez (2006: 284-285; 274, 276, 279, 283 y 286).

A la espera de la edición del cancionero que prometen Torrente y Rodríguez, y con el fin de ampliar oportunamente nuestro estudio del tono humano barroco, hemos tenido que acercarnos a él y estudiar su contenido para proseguir con nuestras reflexiones estéticas en torno a la música y la poesía de este género lírico tan excepcional en la cultura hispánica.

Son dos, especialmente, los aspectos del Libro de Tonos de José Miguel de Guerra que han llamado nuestra atención y han motivado la presente comunicación.

En primer lugar, la constatación de la extraordinaria dramatización que presenta este repertorio, tanto musical como poética; dramatización que, si bien anuncian Torrente y Rodríguez, nosotros hemos podido analizar con detalle. Hemos hallado fragmentos de zarzuelas convertidos en tonos humanos; no han dejado de sorprendernos las piezas a solo con un estilo musical más evolucionado técnicamente; hemos encontrado cantos de contrarios tan efectistas que podrían considerarse primores de la zarzuela barroca por aunar, de manera ejemplar, voluntad y logro estético del arte y del pensamiento del siglo XVII, fundamentados, esencialmente, en la reversibilidad con todos sus matices y posibilidades, al igual que ocurre en la no menos preciosa antología conservada en la biblioteca de The Hispanic Society of America y que hemos titulado, en una reciente edición, Manojuelo Poético Musical de Nueva York (2008).

Pero al hilo de lo que apuntamos, la comedia barroca, al jugar con las posibilidades de la voz viva, posibilita que la música haga lo propio también (Egido, 1990: 65). Fue el momento en el que, en nuestra cultura, la música y el verso se escenificaron con todas las consecuencias de la dramatización. Por eso encontramos, también, en este cancionero lamentos musicales cultos que se salvan del silencio, y en los que se ha suprimido toda huella escénica y dialógica (aprovechando la fuerza de las claves míticas y poéticas), así como piezas bien compuestas y mejor logradas, cuya melodía fluye con suma naturalidad en movimiento ondulatorio, fraccionada, en ocasiones, en pequeñas células que agilizan el discurso; piezas que ofrecen un excelente contraste entre sus dos secciones (la cuarteta y el estribillo), y un acertado diálogo, también, entre la voz y el acompañamiento; obras, en definitiva, con las que poeta y compositor se sumaron al reto histórico de poner a prueba escénicamente, y con convicción (tal y como se estaba haciendo en Italia), el poder de la música a propósito, por ejemplo, del mito de Orfeo: el héroe musical por antonomasia en Occidente, quien personifica la habilidad de la poesía, el hermanamiento entre música y elocuencia, como nos sugiere Pastor Comín (2007: 275) y que por ello se convirtió, en el siglo XVII, en el mito que representaba la última finalidad del arte al llevar de manera implícita el amor, la belleza, la armonía de la naturaleza y la muerte.

Sin embargo, con nuestros estudios del tono humano, estamos llegando a la conclusión de que, en la poética hispánica barroca, la leyenda de este mito permitió experimentar formalmente de manera importante. Hemos constatado un anhelo de jugar con todos los resortes de la voz. Tengamos presente que se disponía de una fórmula teatral como la de la Comedia Nueva que se fue beneficiando de la mixtura sensitiva a la que terminaron aspirando los artistas del siglo XVII para que el oído cediera sus funciones a la vista y ésta pudiera identificarse con aquél; los trazos con la voz y ésta, con todo; al tiempo que ponía a prueba sus propios límites y funciones. Es muy significativo que Calderón de la Barca, el poeta dramático de quien dependió la creación y el asentamiento de la llamada fiesta teatral cortesana, la considerara como resultado de la conjunción del conceptismo poético y el alma de la música, enfatizado todo por el marco de las artes plásticas, como puntualiza Flórez (2006: 491). Y debemos añadir que el renacimiento de Orfeo hubiera sido impensable sin la corte. Fijémonos en el hecho de que un Antonio de Solís, por ejemplo, escribiera su comedia mitológica Eurídice y Orfeo durante su período de notoriedad cortesana, precisamente, y que la creara bajo los parámetros de la magnificencia escénica del Palacio Real, como nos informa Frédéric Serralta (1986: 79-80), al modo con que nació L’Orfeo de Monteverdi y Striggio, al calor de una fiesta cortesana en la corte de los Gonzaga.

En el caso de España, además, es al amparo de las representaciones para la corte donde empieza a crearse un teatro musical, y es, precisamente, gracias a un teatro entendido como espectáculo (el mismo para el que se escribe la Comedia Nueva) por el que nacen géneros musicales breves como el baile dramático, la mojiganga dramática y la jácara entremesada, como apunta Flórez (2006: 491). El «efímero de Estado»

gestó toda suerte de representaciones

poético-musicales (R. de la Flor, 2002: 161-170):

Quienes han estudiado detalladamente las relaciones entre teatro y fiesta en el Barroco, entre otros, Díez Borque (1986) han demostrado la capacidad que tenía aquel Estado absolutista (como cualquier otro) para generar representaciones que terminaban por convertirse en metáforas de su propio poder1 que, en el caso de España, eran, cada vez, más complejas y, estéticamente, más sorprendentes, para lo cual la música fue imprescindible a sabiendas, no sólo de que es una extraordinaria transmisora de ideas, sino de que el sonido (tal y como creían los compositores de aquel período) se movía con entidad propia y, en consecuencia, debía someterse a todas las tensiones de la escenificación y de la dramatización que una fórmula, además, como la Comedia Nueva permitía.

Sin embargo, si comparamos con lo que ocurría en Italia, conforme avanza el siglo XVII, en España, aunque se desarrollara un nuevo concepto de tono humano que se iba dramatizando en su ejecución y en su elaboración, en él la palabra puesta en música y cantada tuvo muchísima más importancia en su significación poético-musical que en su realización estética. Así pues, y tras los años que llevamos dedicándonos al estudio de las relaciones entre la música y la poesía en la Edad de Oro, gracias a un repertorio como el que recopiló José Miguel de Guerra, podemos afirmar que ésta es la característica que se convertiría en uno de los atributos más sobresalientes de los tonos humanos del barroco hispánico, pues viene dada por una cultura en la que, como afirma Aurora Egido (1990: 9) «la poesía era, o pretendía ser, casi todo»

.

Y, sin lugar a dudas, la importancia de la poesía fue la que decantó a nuestra tradición musical, por un lado, hacia el canto entendido con una predominante intención transmisora, y, por otro, hacia el recitativo. En definitiva, la soberanía poética fue la responsable de que la corriente tradicional musical tampoco perdiera su protagonismo (como le ocurría a la propia poesía) para que, de este modo, la música de siempre siguiera comunicando, llegando a un público al que se tenía que seducir mediante los encantos que conocía; para que adoptara elementos nuevos. La preeminencia de la poesía fue, en última instancia, la que hizo posible un estilo musical que, por todo lo dicho, podemos considerarlo igual de avanzado que cualquier otro de la Europa del momento, y debemos empezar a disfrutarlo como un estilo que es excepcional fruto de una sensibilidad tan compleja y rica que tuvo que cumplir con el difícil equilibrio de experimentar con nuevas técnicas, recursos y temas, adaptándolo todo a los gustos de una sociedad que, en claroscuro, se creía sentir imperial, como opina Flórez (2006: 493) y que se regía, prioritariamente, por un sentido de la trascendencia.

En aquella Península metafísica

, expresión acuñada por De la Flor (2002: 165), la fiesta cantada se convirtió en el mejor vehículo para evocar y convocar esa dimensión trascendente del todo imposible en lo cotidiano. Tanto poetas como músicos españoles, cuanto más se cumplía el siglo XVII, con mayor perfección tenían asumidos los parámetros creativos del teatro musical, de la zarzuela, de la ópera o de la fiesta cantada; convirtiéndose el teatro, en sí mismo, en un venero para la creación de romances líricos u otros tonos humanos a modo de solos, dúos o piezas para tres y cuatro voces como expresión y testimonio de que nuestro barroco lírico estaba alcanzando la cumbre de su extremosidad expresiva. El padre Ignacio de Camargo (1689) dejó su confirmación al respecto. Dice:

La música de los teatros de España está hoy en todos los primores tan adelantada y tan subida de punto, que no parece que puede llegar a más. Porque la dulce armonía de los instrumentos, la destreza y suavidad de las voces, la conceptuosa agudeza de las letras, la variedad y dulzura de los tonos, el aire y sazón de los estribillos, la gracia de los quiebros, la suspensión de los redobles y contrapuntos hacen tan suave y deliciosa armonía que tiene a los oyentes suspensos y como hechizados. A cualquier letrilla o tono que cantan en el teatro le dan tal gracia y tal sal, que Hidalgo, aquel gran músico célebre de la Capilla Real confesaba con admiración que nunca él pudiera componer cosa de tanto primor2. |

La música y la poesía, más que nunca hasta ese momento, se nos ofrecieron en conjunción de ciencia. En el siglo XVII tuvo su máxima expresión la fusión de las retóricas poéticas y musicales; sin embargo, muy poco se viene reflexionando sobre esta certeza incuestionable que se nos evidencia en un cancionero como el recopilado por José Miguel de Guerra.

La importancia de este repertorio también se sustenta sobre una segunda característica derivada de lo que hemos argumentado en torno a la conjunción entre música y poesía: en un elevadísimo porcentaje, en casi todas las composiciones se hace explícita la importancia del cantar, o bien, la necesidad del silencio. Los versos de este cancionero están nutridos de interrogaciones retóricas que no obtienen respuestas, de decires, opiniones, risas, suspiros, atenciones, oídos, quejas; de voces que discurren, nombran, explican, significan, repiten, burlan, celebran, publican, ruegan, susurran que rompen el silencio o que se niegan a todo ello y callan por ser la ley del prudente...

En un repertorio donde la voz tiene que cumplir con la doble función de significar y entonar, la palabra lírica irrumpe con todos los recursos de la dramatización hasta culminarse en su contrario: en los límites de una retórica elusiva que enfatiza y exalta, precisamente, la de la hidra bocal. «La poesía barroca siempre dice»

, como señala Egido (1990: 26) y al decir marca el límite del silencio, incluso de la incertidumbre que mesura las distancias entre uno y otro extremo. Al realizarse el verbo mediante el canto permite que al discurso verbal se le sume el musical con su propio significado limítrofe y su silencio in extremis que es con el que se mide la perfecta armonía una vez concluida. «Nacimiento» y «muerte», por lo tanto, de la palabra y de la música... En la cultura aurisecular, y aun en la nuestra, los límites son el eje de las relaciones que mantienen lo tangible con lo intangible, y, en consecuencia, en el tono humano barroco, el silencio es tratado como el verdadero fin de la palabra; como el basso continuo del lenguaje. Gracián ya puso en evidencia hasta qué extremo bajo el poder absoluto de la palabra fluía, con igual ímpetu, una poética del silencio que podía ser «una ética y una filosofía»

, como dice Egido (1996: 48) porque su sabia elocuencia, a veces, dice más que las palabras.

Y es que el Renacimiento retomó el legado hermético según el cual el secreto conlleva un uso moral de la palabra y del silencio, como apunto Wind (1960: 1-13). De ahí que la noche órfica empezara a convertirse en símbolo de revelaciones y Orfeo (de nuevo hablamos de él) en el mito del misterio artístico conformado por la palabra, la música y el silencio.

Junto a ello, dentro de una tradición lírica que sólo canta el amor no gozado, Orfeo, además, aportaba la mirada a una Eurídice perdida y encontrada para volverse a perder. Y es por este motivo que la poesía barroca se centrara en el doble luto del mito y en una plenitud que pudo alcanzarse, pero que se desvaneció dejando una muda ausencia -el rigor de la ausencia que obliga a callar, según el tono «Qué dulcemente suena»-3.

Con una hondura asombrosa, Blanchot (1955: 225) supo ver que escribir empieza con esa mirada de Orfeo que consagra y destruye a la vez, y que encuentra su expresión en un canto en el que converge el deseo, la muerte y la noche; o, tal y como se le advierte al «ruiseñor» del tono referido, que -al igual que Orfeo- canta «quiebros»

y «endechas»

, y, ante un amor capaz de componer el llanto con «música y dolor»

, lo más prudente es guardar silencio, callar, suspender el canto triste.

Otro cauce por el que se estableció la dialéctica entre palabra, música y silencio fue el del universo trovadoresco, cuya médula era el secreto que exigían las leys d’amors. Su cumplimiento o incumplimiento están perfectamente fusionados con la poética del silencio barroca, y hemos podido comprobarlo también en este cancionero. Paralelamente, se hacen notar voces que defienden la palabra, aludiendo a Ícaro y a Faetón, dos de los mitos del eros barroco; voces que, por lo tanto, sugieren que es mejor osar y amar, aun a riesgo de morir. En cambio, lo que verdaderamente subyacía detrás de todos aquellos Ícaros y Faetontes era la función de remarcar «los límites de la inefabilidad poética y las vanas pretensiones del amor desengañado»

, como señala Egido (1990: 23); la intención de demostrar cómo la inaccesibilidad amorosa coincidía con la inefabilidad poética.

Y junto al silencio, las lágrimas sustituyen a las palabras y, a su vez, se convierten en elocuentes razones del callar. Al nuevo Orfeo del tono «Ruiseñor, que alegre cantas»4 se le advierte: «llora y no cantes...»

(v. 6).

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Y mediante el bucolismo, las lágrimas se funden con las aguas de los ríos, los arroyos y las fuentes de los locus amoenus, y el silencio se convierte en soledad como puede apreciarse en las composiciones del cancionero, en las que el imperio del silencio y de la soledad, de la retórica de las lágrimas y de los impulsos del canto se transforman en un universo expresivo muchísimo más amplio por la extremosidad de lo paradójico que la fuerza incontenible de la palabra poética establece. Ahí están los bellos romances humanos en que pastores y pastoras se anegan entre cristales, solos y tristes, alterando la sonoridad de ríos y arroyos.

Llorar, cantar y callar, por lo tanto, como motivos temáticos que vertebran un repertorio aún inédito, científicamente, y que en un futuro no muy lejano (esperemos) vendrá a demostrar de qué manera la música ayudó excepcionalmente a la poesía a realizar uno de sus propósitos fundamentales en el siglo XVII que era ampliar los límites del delectare «como campo abierto que implica en sí mismo utilidad y provecho»

, en palabras de Egido (1990: 19), marcando un retorno al pensamiento platónico que consideraba la utilidad tras la oscuridad; de cómo la música le permitió a la poesía cumplir con sus pretensiones de admirar en su ejercicio público, y no sólo eso, sino de qué modo la música conseguía como ningún otro arte, mover al público desde dentro -el objetivo artístico más elevado, según López Pinciano (1973: I, 249)-, gracias a su naturaleza matemática que fue la que consumó a la perfección la función lógica intrínseca a la poesía de la Edad de Oro.

Lo cierto es que los poetas-compositores del período, con su regia maestría, hicieron posible un cancionero poético-musical como el que compiló José Miguel de Guerra, y alcanzaron como nadie el preciso equilibrio entre el canto y el silencio bajo cualquiera de los pretextos que hemos referidos en estas páginas.

- BLANCHOT, Maurice (1955): L’espace littéraire. Paris, Gallimard.

- CAMARGO, Ignacio de (1689): Discurso theologico sobre los theatros y comedias de este siglo, Salamanca, Lucas Pérez.

- DÍEZ BORQUE, José María (1986): «Relaciones de teatro y fiesta en el Barroco español», Teatro y fiesta en el Barroco. España e Iberoamérica, ed. José María Díez Borque, Barcelona, Ediciones del Serbal.

- EGIDO, Aurora (1990): Fronteras de la poesía en el barroco, Barcelona, Editorial Crítica.

- —— (1996): La rosa del silencio. Estudios sobre Gracián, Madrid, Alianza Editorial.

- FLOR, Fernando R. de la (2002): Barroco. Representación e ideología en el mundo hispánico (1580-1680), Madrid, Ediciones Cátedra.

- FLÓREZ ASENSIO, María Asunción (2006): «Los vientos se paran oyendo su voz: De ‘partes de música’ a ‘damas de lo cantado’. Sobre la evolución de la técnica vocal en el teatro español de los siglos XVII y XVIII», Revista de Musicología, XXIX, 2, pp. 521-536. Flórez, María Asunción (2006): Música teatral en el Madrid de los Austrias durante el Siglo de Oro, Madrid, ICCMU.

- GONZÁLEZ GARCÍA, José M. (1998): Metáforas del poder, Madrid, Alianza Editorial.

- GRACIÁN, Baltasar (1998): Arte de ingenio, Tratado de la Agudeza, ed. Emilio Blanco, Madrid, Ediciones Cátedra.

- LÓPEZ PINCIANO, Alonso (1973): Philosophía antigua poética, ed. Alfredo Carballo Picazo, Madrid, CSIC, 3 vols.

- Manojuelo Poético-Musical de Nueva York (The Hispanic Society of America) (2008), eds. Lola Josa y Mariano Lambea, Madrid, CSIC.

- PASTOR COMÍN, Juan José (2007): Cervantes: música y poesía. El hecho musical en el pensamiento lírico cervantino, Vigo, Academia del Hispanismo.

- SERRALTA, Frédéric (1986): «Nueva biografía de Antonio de Solís y Rivadeneyra en el tercer centenario de su muerte», Criticón, 34, pp. 51-157.

- TORRENTE, Álvaro and RODRÍGUEZ, Pablo-L. (1998): «The ‘Guerra Manuscript’ (c. 1680) and the Rise of Solo Song in Spain», Journal of the Royal Musical Association, 123, pp. 147-189.

- WIND, Edgard (1960): «The Language of Mysteries», Pagan Mysteries in the Renaissance, London, Penguin Books, pp. 1-13.

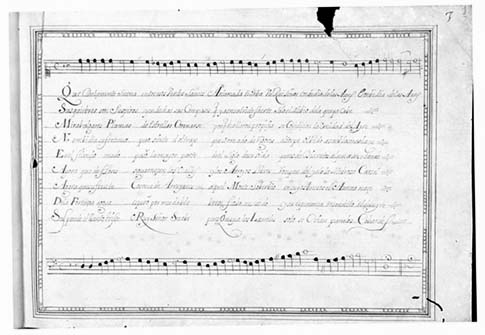

«¡Qué dulcemente suena...!». Música: JOSÉ MARÍN. Letra: ANÓNIMO.

Libro de Tonos de José Miguel de Guerra

(Biblioteca Universitaria de Santiago de Compostela, Ms. 265, f. 7r.).

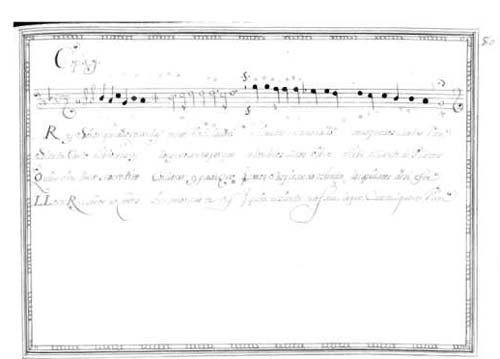

«Ruiseñor, que alegre cantas». Música: ANÓNIMO. Letra: ANÓNIMO.

Libro de Tonos de José Miguel de Guerra

(Biblioteca Universitaria de Santiago de Compostela, Ms. 265, ff. 79v.-80r.).