Los tales portugueses eran nada menos que jesuitas de sotana corta, como jesuita de la misma estofa era su patrón, el comerciante don Juan de la Cruz Cuiva.

Llegado a Trujillo el expreso que el virrey Amat hizo a esa ciudad, como a otros puntos del virreinato, comunicando órdenes para la aprehensión y expulsión de los hijos de Loyola, no faltó quien se apercibiera de lo que ocurría, y que se encargara de transmitir en el acto la noticia a los expedicionarios sobre Paita. He aquí el porqué remontaron el vuelo con tanta prisa.

Pasaron los años, y la tradición sólo decía que unos portugueses habían enterrado muchas cargas de plata en una de las sinuosidades de la quebrada de Cuspinique, y que abandonando las mulas, tomaron las de Villadiego. Y corrieron tres cuartos de siglo, y ya la tradición estaba hasta olvidada, cuando resucitó en 1842.

Nuestro amigo el diputado José María González, que tuvo la amabilidad de proporcionarnos los apuntes que hoy nos sirven para borronear estas páginas, ha relatado en su curioso librito La provincia de Pacasmayo cuarenta años atrás, los pormenores del combate de Troche entre las fuerzas respectivamente mandadas por los coroneles Lizarzaburu y Torrico, en que fueron vencidos los soldados del último.

Uno de los dispersos tomó por la cadena de cerros y diose de pies a ojos con el entierro de Cuspinique. Lo contempló y palpó; pero ni su ánimo abatido ni su cuerpo extenuado por hambre de tres días estaban para regocijo. Apenas si se echó al bolsillo algunos puñados de pesos, y —327→ continuó desfalleciente su camino, haciendo a su capricho algunas marcaciones por si le era posible regresar en mejores circunstancias. Informado el gobernador de Ascope don Pedro Morillo de que un soldado andaba cambiando pesos fuertes de cruz por moneda corriente, echole guante, interrogolo, reveló éste su hallazgo en Cuspinique y la autoridad lo despachó para Trujillo.

En posesión Morillo del secreto, organizó con hombres de su confianza una expedición, y bien provisto de víveres y herramientas se encaminó a Cuspinique. Lo que es las osamentas de las mulas llegó a encontrarlas, pero no el tesoro; y desesperado y convencido de que éste no lo destinaba Dios para satisfacer su codicia, emprendió el regresó a Ascope, después de ocho días de exploraciones estériles.

Hecho público todo esto, así en el valle de Chicama como en el de Pacasmayo, se enloquecieron los hombres, y todo se volvió compañías y carabanas para adueñarse de los caudales de Cuspinique.

Hubo un zapatero, Juan Carrasco, oriundo de San Pedro, que gastó cinco mil duros, fruto de sus ahorros en veinte años de manejar la lezna y el tirapié, y perdió lastimosamente otros veinte de su vida buscando el tesoro de los jesuitas. Decíase poseedor de un derrotero venido de España, y con esta clave creíase tan dueño de los doscientos mil como si los tuviera en casa. Cuando alguien hablaba en su presencia de apuros pecuniarios, el buen Carrasco lo consolaba prometiéndole dinero para la semana entrante, en que indefectiblemente lo traería de Cuspinique.

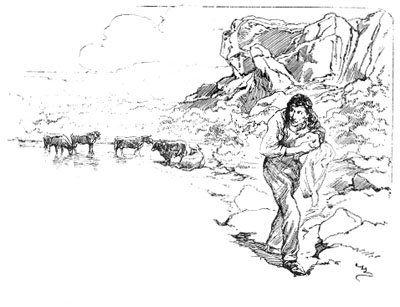

Mientras así se agitaban los codiciosos en Chicama y en San Pedro desde 1842 hasta 1860, un vaquero del distrito de la Trinidad, andando por corros y quebradas con el ganado, halló lo que no pensaba en buscar. Después de quitarse la camisa y hacer de ella una bolsa en la que guardó quinientos o seiscientos pesos y de fijar las señales que ser ingenio le sugiriera, volvió a su pueblo y comunicó a su costilla la buena suerte que le había cabido. La india, que casi siempre las mujeres nos superan en previsión y cautela, le aconsejó que no revelase el secreto a alma viviente y que poquito a poquito y sin estrépito ni despertar envidias ni curiosidades impertinentes, aprovechase de lo que Dios le deparó.

El indio compró un terreno, aumentó el ganado, reedificó su casita, se hizo elegir mayordomo para la fiesta del patrono del pueblo, que festejó en grande, y nadie acertaba a explicarse tan repentino cambio de posición sino atribuyéndolo a pacto con el demonio.

Conviene advertir que siendo la moneda sacada de Cuspinique pesos —328→ fuertes españoles, de los llamados de cruz o macuquinos, mandados recoger por real orden de 30 de abril de 1755, el indio los fundía reduciéndolos a pasta o barras, que vendía a los comerciantes de Trujillo.

Dos años después de estar explotando el tesoro de Cuspinique, vínole al indio mortal enfermedad, y casi en agonías llamó al cura, juez de paz, escribano y siete vecinos notables, y ante ellos declaró que legaba a su mujer todos los bienes de que era poseedor, que no los había adquirido de mala manera ni con daño del prójimo, y que Dios se los había dado, sin él pedírselos, porque tal fue su soberana voluntad.

Y no añadió palabra, y ni con garfios le habrían arrancado su secreto.

Muerto el indio, obligaron a la viuda a ampliar la declaración, y ella dijo que no sabía más sino que el difunto, cuando necesitaba dinero, lo traía de la quebrada de Cuspinique en moneda de cruz.

Era por entonces cura de la parroquia de la Trinidad el doctor don Luis Torres, actualmente vicario en San Pedro de Lloc, quien ha testificado a nuestro amigo González la autenticidad de lo relatado en este párrafo, agregando que le hizo al finado entierro mayor y con cruz alta y que la viuda le pagó los derechos en macuquinos de Cuspinique.

Los vecinos de la Trinidad, calculando por los bienes que dejó el indio, aseguran que no pasaría de doce a quince mil pesos el total de lo mermado por el feliz descubridor del tesoro de Cuspinique. El resto está intacto.

Conque así, lectores míos, buen ánimo y a Cuspinique, que doscientos mil duretes no son para desdeñados en los días que vivimos.

—329→

Siempre he oído decir en mi tierra, tratándose de personas testarudas o reacias para ceder en una disputa: «¡Déjele usted, que ese hombre es más terco que un camanejo».

Si en todos los pueblos del mundo hay gente testaruda, ¿por qué ha de adjudicarse a los camanejos el monopolio de la terquedad? Ello algún origen ha de tener la especie, díjeme un día, y echeme a averiguarlo, y he aquí lo que me contó una vieja más aleluyada que misa gregoriana, si bien el cuento no es original, pues Enrique Gaspar dice que en cada nación se aplica a los vecinos de pueblo determinado.

Tenía Nuestro Señor, cuando peregrinaba por este valle de lágrimas, no sé qué asuntillo por arreglar con el Cabildo de Camaná, y pian piano, montados sobre la cruz de los calzones, ósea en el rucio de nuestro padre San Francisco, él y San Pedro emprendieron la caminata, sin acordarse de publicar antes en El Comercio avisito pidiendo órdenes a los amigos.

Hallábanse ya a una legua de Camaná, cuando del fondo de un olivar salió un labriego que tomó la misma dirección que nuestros dos viajeros. San Pedro, que era muy cambalachero y amigo de meter letra, le dijo:

-¿Adónde bueno, amigo?

-A Camaná -contestó el patán, y murmuró entre dientes: -¿quién será este tío tan curioso?

-Agregue usted si Dios quiere, y evitará el que le tilden de irreligioso -arguyó San Pedro.

-¡Hombre! -exclamó el palurdo, mirando de arriba abajo al apóstol.

-¡Estábamos frescos! Quiera o no quiera Dios, a Camaná voy.

-Pues no irás por hoy -dijo el Salvador terciando en la querella.

Y en menos tiempo del que gastó en decirlo, convirtió al patán en sapo, que fue a zabullirse en una lagunita cenagosa vecina al olivar.

Y nuestros dos peregrinos continuaron su marcha como si tal cosa. Parece que el asuntillo municipal que los llevara a Camaná fue de más fácil arreglo que nuestras quejumbres contra las empresas del Gas y —330→ del Agua: porque al día siguiente emprendieron viaje de regreso, y al pasar junto a la laguna poblada de ranas, acordose San Pedro del pobre diablo castigado la víspera, y le dijo al Señor:

-Maestro, ya debe estar arrepentido el pecador.

-Lo veremos -contestó Jesús.

Y echando una bendición sobre la laguna, recobró el sapo la figura de hombre y echó a andar camino de la villa.

San Pedro, creyéndole escarmentado, volvió a interrogarlo:

-¿Adónde bueno, amigo?

-A Camaná -volvió a contestar lacónicamente el transfigurado, diciendo para sus adentros: -¡Vaya un curioso majadero!

-No sea usted cabeza dura, mi amigo. Tenga crianza y añada si Dios quiere, no sea que se repita lo de ayer.

Volvió el patán a medir de arriba abajo al apóstol, y contestó:

-Soy camanejo, y no cejo. A Camaná o al charco.

Sonriose el Señor ante terquedad tamaña y le dejó seguir tranquilamente su camino. Y desde entonces fue aforismo lo de que «la gente camaneja es gente que no ceja».

No pocas veces hemos oído en boca de la gente de bronce estas palabras: «Te clavo tal puñalada que no llegas al sunicuijo», frase a la que no encontrábamos, no diremos entripado, pero ni sentido común. Para nosotros era uno de tantos gazapos o despapuchos del habla popular.

También, para significar que alguno había muerto con ignominiosa muerte, oíamos decir: «Le llegó la del sunicuijo», y quedábamos tan a obscuras como un ciego; y así habríamos seguido, aunque Dios nos acordara

|

Pero cata que ayer una doña Mariquita, contemporánea y costurera de Rodil, como que diz que le pegaba los botones de los calzoncillos, me dio explicación clara y correcta de la frase, que en verdad no puede ser más expresiva. Juzguen ustedes.

Alta en los patriarcales tiempos del rey nuestro amo y señor, cuando —331→ un prójimo era por ladrón o asesino sentenciado a la pena de horca, tan luego como el verdugo le ceñía en el pescuezo la escurridiza lazada y estaba en aptitud de cabalgar sobre los hombros del criminal, daba tres palmadas, que eran la señal de no quedarle preparativo por hacer y de estar listo para el cabal desempeño de sus funciones. Entonces el fraile auxiliador del reo, que se situaba frente al callejón de Petateros, a pocas varas del cadalso, mostraba un crucifijo, y con tono pausado decía en voz alta:

-Creo en Dios Padre, todopoderoso, criador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo...

Y no decía más; porque, al llegar al su único Hijo, el jinete de gaznates daba la pescozada, y verdugo y víctima se balanceaban en el aire.

«¡Ay, hija! Estoy tan pobre que no tengo ni cara en qué persignarme», era frase usual y corriente entre nuestras abuelas, y con la que exageraban lo menesteroso de una situación que, por mala y apurada que fuese, siempre sería holgada y de hartura comparada con la que hogaño aflige a las viudas, pensionistas del Estado, que pasan meses y meses sin ver más sol que el del cielo. Esas sí que ya no tienen ni cara sobre qué persignarse.

De mis investigaciones filológicas he sacado en limpio que el origen de la frase fue el siguiente:

Hallábase en covacha del hospital de Santa Ana una enferma, llegada a tal punto de consunción y flacura, que cuando se pasaba la mano por el enjuto rostro, decía suspirando: «¡Ay, ya esta cara no es la mía!»

Antes de ir a parar en el santo asilo había sido poseedora de algunos realejos que se evaporaron en médicos y menjurges de botica; pero vecinas maldicientes aseguraban que si bien era cierto que la infeliz no era ya dueña de la estampa del rey en monedas, no por eso le faltaban arracadas de brillantes, collarín de perlas panameñas, sortijas con piedras finas y otros chamelicos de oro. Añadían las muy bellacas que la enferma, cuando se decidió a refugiarse en casa de beneficencia, enterró las alhajitas como quien guarda un pedazo de pan para mañana.

El runrún de hablillas tales llegó a oídos del capellán, el que, venido el momento de confesar a la moribunda, principió por decirla:

-Persígnate, hija.

La enferma no atinaba con las facciones de su rostro, y hacíase en la —332→ boca la cruz que a la frente correspondía. El capellán tuvo que guiarle la mano para ayudarla a persignarse en regla.

A mitad de confesión insinuó el padre:

-Me han dicho, hija mía, que tienes algunos teneres, y si esto fuese cierto harías bien en hacer testamento.

La pobre mujer le miró con sorpresa, y dijo:

-¿Qué he de tener, padre? ¿No ha vista usted que no tengo ni cara en qué persignarme?

Y nació la frase, que popularizándose llegó a ser refrán limeño.

Y a propósito de cara. No quiero perder la oportunidad para hablar de un refrán numismático que usaban las abuelitas cuando querían ponderar el número de navidades que una persona carga a cuestas. Decir de una mujer, por ejemplo: Fulana no tiene ya cara ni sello, era declararla moneda antigua, fea y gastada.

Que no hay hombre tan inútil que no sirva para algo, es para mí verdad de tomo y lomo. El quid está en ocuparlo para aquello que Dios quiso que fuera apropiado. En apoyo de mi tesis va la historia de Benito.

Así se llamaba un indezuelo, mocetón de diez y ocho años, que en la serranía de Yauli, donde el frío es casi como el de Siberia, dragoneaba de pongo del señor cura, que era un respetabilísimo anciano. Pero el demonio del muchacho era una verdadera calamidad por lo bruto, lo inútil y lo negado para todo. Jamás hizo cosa a derechas, y ni siquiera aprendió a persignarse, por mucho que su patrón se empeñara en enseñarlo.

Nunca fregó platos sin quebrar media docena, y no pasaba día sin proporcionar al cura dos o tres sofocones y berrinches, de esos que atabardillarían la sangre hasta a los peces del mar.

Y sin embargo, el señor cura estaba cada día más contento y satisfecho de este pedazo de bestia, que no de carne humana; lo que traía maravillados a los feligreses. Su merced no podía vivir sin el Cacaseno del imbécil pongo.

Una noche lo mandó encender el cerillo, y por poco arden la casa curial y el pueblo entero. Entonces el alcalde y los vecinos caracterizados se apersonaron ante el cura para obligarlo a que despidiese de su servicio a ese borrico, que ellos se encargarían de alejarle del pueblo.

El señor cura, al imponerse de la legítima exigencia del vecindario, —333→ casi se echó a llorar, terminando por decir que renunciaría el curato si se obstinaban en separarlo de su criado.

-Pero, señor cura -le preguntó algo conmovido el alcalde,- ¿por qué tiene usted tanto cariño a ese animal? ¿Para qué le sirve?

Al oír esta pregunta se reaccionó el cura y contestó con energía:

-¿Que para qué me sirve? ¿Quieren ustedes saberlo? Pues me sirve para quemarme la sangre, y como esta tierra es tan fría, entro en calor y me ahorro el gastar en aguardiente, y el emborracharme, y el dar mal ejemplo.

Los vecinos se retiraron, satisfecha su curiosidad de saber que Benito servía para quemar sangre.

Y desde entonces fue refrán popular limeño esta frase: «Usted sirve, mi amigo, para... lo que servía Benito».

Cuando un marido empezaba a echar una repasata a la señora porque el sancochado (que en Lima es el santo que más devotos tiene) estaba soso, madama le interrumpía diciéndole: «Ya me viene usted con el sermón de la Samaritana. Cállese usted y tengamos la fiesta en paz».

Cuando una limeña contaba a sus amigas que a otra ídem le había chantado cuatro frescas, no lo hacía sin rematar con esta frase: «Hijas, le prediqué el sermón de la Samaritana».

Confieso que tanto oía, allá en mis mocedades, esto del sermón de la Samaritana en boca de las limeñas del tiempo del rey, que picose mi curiosidad, abrí la Biblia y echeme a buscar el sermoncito tan cacareado. ¡Qué había de encontrarle, si el tal sermón no se predicó en Judea, sino en mi tierra! Y van a saber ustedes el cuándo y el porqué.

Érase un caballero muy caballero, llamado don Francisco de Toledo, clavero en la orden de Alcántara, y por más señas virrey en estos reinos del Perú por su majestad don Felipe II. Su excelencia, que a pesar de ser hombre muy beato, como que comulgaba cada ocho días, sentía con frecuencia subírsele la mostaza a las narices, supo un día que el padre Sanabria de los dominicos de Lima, y que era el predicador a la moda, tenía la llaneza y bellaquería de satirizar en el púlpito a los hombres del gobierno, y aun criticaba, sin pararse en repulgos, disposiciones administrativas.

Ya muchos oficiosos habían prevenido al padre Sanabria que se abstuviese de indirectas directas que podrían costarle caro; pero el orgulloso —334→ fraile contestaba: «Lástima es que el virrey no me oiga, que en sus barbas le diría verdades que le amargasen».

Un domingo de Cuaresma del año de 1576 fuese de tapadillo el virrey a Santo Domingo, curioso de oír el tan celebrado pico de oro. El tema del sermón del día era Jesús y la Samaritana.

Aquella tarde, y en momentos de subir al púlpito, otro fraile se acercó al predicador y le dijo:

-Mucha cautela, compañero, que el virrey está en el coro.

-¿Sí? Pues me alegro, porque va a divertirse.

Pasó el

exordio y pasaron los floreos, y entró su paternidad en el

meollo del tema, y al comentar el bíblico sucedido dijo:

«A la Samaritana Nuestro Salvador le

pidió de beber, como hoy los conquistadores que ganaron esta

tierra para España piden pan, para sí y para sus

hijos, al representante del rey. Deles algo su excelencia, y que no

sea todo para los favoritos palaciegos; y si no lo hiciere

así, en justicia y reparación de inmerecido agravio,

pronóstico que las barras de plata que el virrey va a enviar

a Cádiz para su casa y familia, se las tragará el mar

sin misericordia»

.

Y continuó echando bomba.

Don Francisco de Toledo, a quien tildaban de nepotismo, porque las mejores brevas y los bocados más suculentos de esta tierra los repartía entre sus allegados y amigos, se mordió el belfo y tragó saliva. Pero cuando el padre Sanabria bajó del púlpito, dijo al oído al oficial que lo acompañaba:

-Cuando encuentre usted por la calle el ese fraile taimado, llévelo preso a palacio.

Al día siguiente el dominico estaba delante del virrey, quien le dijo sonriendo:

-Me alegro de verlo, padre, porque llega a tiempo para embarcarlo mañana bajo partida de registro en el galeón que zarpa con las barritas de plata que mando a mi familia. Vaya su paternidad a predicar en España el sermón de la Samaritana.

Y no hubo vuelta de hoja. Fue el fraile a bordo, sin que valieran empeños a librarlo; y para colmo de desdicha suya, al desembarcar en Panamá atacolo una fiebre maligna, que lo llevó sin muchos perfiles al mundo de donde no se vuelve.

En cuanto a las barras de plata, el cronista Meléndez dice que en efecto se las tragó el mar. Quizá Meléndez, que era también dominico, lo estampa así por espíritu de cuerpo y para que no quedase por mal profeta su compañero de claustro.

Tal es el origen del refrán.

—335→

Hay refranes que son verdaderos limeñismos, y que no atinamos a explicarnos el porqué han caído en desuso. No hay razón para que mueran uno de ellos es el que sirve de título a este artículo, y que en mi concepto es de lo más intencionado que cabe en materia de refranes.

En mi ya remota mocedad oía decir a las muchachas de mi tiempo, cuando desenfundando las tijeritas de la lengua se echaban a cortar mangas y capirotes de alguna otra descendiente de Eva: «¡Ay, hija! Si esa cándida es de las de Padre nuestro y la liga».

También los hombres, y principalmente los politiqueros cuando pretendían crear reputación de tonto a algún prójimo, exclamaban: «¡Ball! ¡Si fulano es de los de rezarle Padre nuestro!»

De más está decir que por entonces maldito si me ocupé de escudriñar el origen de tal frase o refrán. Bastábame saber que era proyectil de alcance, y mortal.

Hará veinte años que una doña Pepa \ ..., amiga mía, y con la cual murió la última limeña de cuño antiguo, refería algo de crónica social que yo no descifraba con claridad, y la abrumaba con preguntas, obligándola a poner punto sobre las íes. Aburriose la buena señora, y me dijo:

-¡Jesús, hombre de Dios! Hoy está usted de Padre nuestro.

(Traducción libre: «Hoy está usted tonto de remate, tonto de canasta y palito»).

«Aquí sí que te pillo, grillo», dije para mí. Y aproveché la oportunidad para que doña Pepa me contase el origen del refrán. Helo aquí.

Hubo en Lima por los tiempos de Amat una hembra muy decidora, la Mariquita Castellanos, de cuyas agudezas me he ocupado en dos de mis tradiciones. Llegada a vieja la Castellanos, se hizo beata de correa y hábito carmelo, conservando siempre sus resabios de murmuración juvenil. Por las mañanas, y después de persignarse, rezaba un Padre nuestro con esta variante en el final: «y líbrame, Señor, de cándidos, de cándidas y de todo mal: amén». Luego se vestía, y se encaminaba a la iglesia vecina para oír misa. Si por el tránsito encontraba a alguna prójima adefesieramente vestida, a algún pollo cursi o a algún personaje de esos de pantorrilla gruesa, mirábalos la beata de arriba abajo, sonreíase y murmuraba entre dientes:

-Anda, anda, que ya te recé tu Padre nuestro.

—336→Conque, lectoras mías, ya que conocen ustedes la historia del refrán, les pido gracia para que no me lo recen por esta mi manía de desenterrar antiguallas.

Un refrán español dice: Averígüelo Vargas, que fue un averiguador famoso de todo lo que no le importaba ni ofrecía conveniencia. Yo deja de ser andrómina para mí eso de que en mi tierra, cuando es asunto de fruslerías se diga, equiparándome con el Vargas de ha tres siglos: «Hombre, eso ha de saberlo Ricardo Palma». Como si yo en cada pelo del bigote escondiera una historieta. En esta semana he recibido dos esquelita preguntonas, a las que como hombre cortés voy a dar respuesta sin gastar mucha tinta ni andarme por caballetes de tejado. Para eso estamos los viejos: para satisfacer a curiosos de vidas ajenas y de cosas que no valen un pepino.

Poco después de la capitulación de Rodil, ejercía el general Rivadeneyra las funciones de gobernador y autoridad marítima del Callao. En obedecimiento a orden superior, hizo su señoría promulgar bando prohibiendo, bajo pena de arresto, multa y comiso, la venta de pólvora por los particulares. Quien necesitara pólvora debía ocurrir a Lima y comprarla en la fábrica o estanco, previa aquiescencia del intendente de policía.

La prohibición, como era consiguiente, despertó el espíritu de contrabando, y del mismo polvorín de la fortaleza Chalaca desaparecían poquito a poquito quintales de pólvora, que era comprada a bajo precio por los pulperos.

Sucedió que una noche, a poco más de las siete, llegaron dos soldados a una pulpería administrada por un italiano llamado Domenico y pusieron sobre el mostrador dos mochilas repletas de pólvora. Convinieron con el pulpero en el precio que éste había de pagarles por cada libra, y después de entornar la puerta se pusieron a pesar en la balanza el artículo. Pagó el comprador, despidiéronse los vendedores, y no se habrían alejado veinte varas cuando se oyó terrible detonación, y la pulpería se desplomó. Presúmese que al ir a guardar la pólvora, cayó sobre ella el candil.

—337→Apenas si se encontraron fragmentos del cuerpo de Domenico; y como la catástrofe fue de gran resonancia para una población cuyo vecindario en ese año, por consecuencia del reciente asedio, hambruna y epidemia, no excedía de cinco mil almas, la voz popular dio a la calle el nombre de calle del Quemado.

Queda satisfecho un curioso. Vamos al otro.

Más difícil es dejar contento al que en la crónica de El Comercio me ha preguntado el porqué cuando caos prójimos pagan a medias un billete de lotería, se dice que han echado suerte en baca, con b de burro. Sin documento en que apoyarme, voy a repetir únicamente lo que oí de boca de viejos. La verdad quede en su sitio, que yo ni entro ni salgo, ni nada me va ni viene con que la explicación cuadre o no cuadre.

Por los años de 1780 se estableció en Lima la primera lotería pública, en la que parece no se jugó muy limpio, pues tuvo el gobierno que suspender la licencia. Creo que en los tiempos de Avilés se restableció la lotería con mejor reglamentación.

Bajo el gobierno de Abascal se concedió a don Gaspar Pico y Angulo, que fue un culebrón de encargo, la administración y dirección de loterías. Los billetes (de los que existen ejemplares en la Biblioteca Nacional) eran impresos y en tamaño la mitad de los actuales. Sobre el número leíase viva el rey.

Este don Gaspar Rico y Angulo, que murió en el Callao de escorbuto durante el sitio, siendo redactor de El Depositario, papelucho inmundo contra los patriotas, estableció su oficina de lotería en la calle del Arzobispo. En la puerta y sobre una tabla hizo pintar una cabeza de familia bovina con esta inscripción: A la fortuna por los cuernos.

Siendo del género femenino la fortuna, es claro que la cabeza pintada era de vaca y no de toro. Robustece esta opinión la copla popular que estoy seguro conocen muchos de mis lectores:

|

Los billetes valían, como los de ahora, un real, y cuando entre dos personas se trataba de comprarlo a medias, decían: «un cuerno para ti y otro para mí».

En 1817 el suertero don Jerónimo Chávez, que era la categoría del gremio —338→ y a quien los limeños llamaban Chombo el dichoso, quiso sintetizar la apuntación que sus compañeros escribían en el registro, e inventó la palabra baca con b larga, encontrando quizá roma o sin punta la palabra vaca. Los suerteros (y no sorteros como alguien ha sostenido que debe decirse) no están obligados a corrección ortográfica.

¿Cuál ortografía debe prevalecer? Tengo para mí que la adoptada por los suerteros: primero, porque ellos son los dueños e inventores de la acepción dada a la palabra; segundo, porque sólo a ellos interesa escribirla así o asá; tercero, porque los que no vendemos suertes no debemos legislar, como los congresantes, sobre materia en que somos del todo al nodo ignorantes, y últimamente, por que en todo caso la palabra baca no pasa de ser un limeñismo, y si con el tiempo y las aguas llegase a alcanzar la honra de figurar en el Diccionario de la Academia, que sea con el traje con que la vistieron los que la dieron vida.

—339→

A principios de 1819 recibió en Lima el virrey Pezuela la denuncia de haber aparecido en las provincias de Cajatambo y Huailas un hombre rubio, mediano de cuerpo, con bastón y capa, que hacia propaganda de ideas en favor de la independencia, y lo que más alarmó al gobierno fue que conquistaba numerosos prosélitos el misionero político. Iba de pueblo en pueblo predicando la buena nueva, como Jesús entre los judíos. Sus peroraciones tenían saborcillo bíblico, si bien no eran en correcto castellano, pues el idioma nativo del aparecido apóstol era el inglés.

Decíase que sin recibir de nadie una moneda en pago, ejercía la medicina con los pobres indios, realizando en ellos curaciones que parecieron portentosas.

-Yo soy Pablo -decía unas veces,- y estaré siempre del lado de los oprimidos y en contra de los opresores.

-Yo soy Jeremías -decía otras veces,- y ensalzo el bien y la libertad humana, tanto como execro el mal y la tiranía.

Como para unos era Pablo y para otros Jeremías, ora apóstol, ora profeta, el gobierno optó por bautizarlo con el nombre de el médico inglés, y despachó comisiones para echarle guante a las provincias que hoy forman el departamento de Ancachs.

A la vista tenemos, entre los manuscritos de la Biblioteca Nacional, la indagación oficial seguida en Chiquián. Resulta de ella que el propagandista revolucionario estuvo por tres días alojado en casa de un señor González, administrador de correos y padre de un clérigo perseguido por patriota, quien cedió al huésped su propia cama y lo trató con el respeto y consideraciones que se dispensan a un alto personaje.

Todos los esfuerzos del gobierno de Lima para apresarlo fueron estériles. Los comisionados, como los carabineros de la zarzuela, llegaban siempre trop tard, esto es, un par de horas después de escapado el hombre.

El médico inglés llegó a ser la pesadilla de Pezuela, y entre sus áulicos hubo quien opinara que el misterioso viajero no podía ser sino San Martín en persona que había tenido al Perú a preparar el terreno para la expedición libertadora que en Chile se alistaba, y que al fin en 1820 desembarcó en Pisco.

—340→Lo positivo es que el incógnito fue un norteamericano, agente de O'Higgins y San Martín, y cuyo nombre era Pablo Jeremías.

Cúmplenos,

para concluir, ocuparnos del triste término que en 1822 tuvo

este incontrastable apóstol de la democracia, como lo llama

Mariátegui en sus Anotaciones a la Historia del

Perú por Paz Soldán. Copiemos a Mariátegui:

«De orden de Monteagudo fue fusilado

Jeremías en Lima, en la plazuela de Santa Ana, sin proceso,

ni audiencia, ni fallo de juez competente. Esa atentatoria

ejecución tuvo lugar sin aparato, y de un modo que mostraba

que los autores no querían que de ella se hablase.

Sólo trataron de deshacerse de un hombre estimado como

enérgico enemigo de los planes de monarquía. Del

asesinato de don Pablo Jeremías ni siquiera se

publicó el menor anuncio en la Gaceta. Ese atentado

contribuyó en mucho a hacer impopular a Monteagudo,

acarreándole la destitución y el

destierro»

.

Tal fue el trágico fin del médico inglés, que no pocos dolores de cabeza diera al virrey del Perú.

—341→

La

pantorrilla del comandante1

La

pantorrilla del comandante1

Cuzco, 3 de diciembre de 1832.

Mi querido paisano y compañero: Aprovecho para escribirte la oportunidad de ir el capitán don Pedro Uriondo con pliegos del virrey para el general Valdés.

Uriondo es el malagueño más entretenido que madre andaluza ha echado al mundo. Te lo recomiendo muy mucho. Tiene la manía de proponer apuestas por todo y sobre todo, y lo particular es que siempre las gana. Por Dios, hermano, no vayas a incurrir en la debilidad de aceptarle apuesta alguna, y haz esta prevención caritativa a tus amigos. Uriondo se jacta de que jamás ha perdido apuesta, y dice verdad. Conque así, abre el ojo y no te dejes atrapar...

Siempre tuyo

JUAN ECHERRY

Sama, 28 de diciembre de 1832.

Mi inolvidable camarada y pariente: Te escribo sobre un tambor, en momentos de alistarse el batallón para emprender marcha a Tacna, donde tengo por seguro que vamos a copar al gaucho Martínez antes de que se junte con las tropas de Alvarado, a quien después nos proponemos hacer bailar el zorongo. El diablo se va a llevar de esta hecha a los insurgentes. Ya es tiempo de que cargue Satanás con lo suyo, y de que las —342→ charreteras del coronel luzcan sobre los hombros de éste tu invariable amigo.

Te doy las gracias por haberme proporcionado la amistad del capitán Uriondo. Es un muchacho que vale en oro lo que pesa, y en los pocos días que lo hemos tenido en el cuartel general ha sido la niña bonita de la oficialidad. ¡Y lo bien que canta el diantre del mozo! ¡Y vaya si sabe hacer hablar a las cuerdas de una guitarra!

Mañana saldrá de regreso para el Cuzco con comunicaciones del general para el virrey.

Siento decirte que sus laureles, como ganador de apuestas, van marchitos. Sostuvo esta mañana que el aire de vacilación que tengo al andar dependía, no del balazo que me plantaron en el Alto Perú, cuando lo de Guaqui, sino de un lunar, grueso como un grano de arroz, que según él afirmaba, como si me lo hubiera visto y palpado, debía yo tener en la parte baja de la pierna izquierda. Agregó, con un aplomo digno del físico de mi batallón, que ese lunar era cabeza de vena y que andando los tiempos, si no me lo hacía quemar con piedra infernal, me sobrevendrían ataques mortales al corazón. Yo, que conozco los alifafes de mi agujereado cuerpo y que no soy lunarejo, soltó el trapo a reír. Picose un tanto Uriondo, y apostó seis onzas a que me convencía de la existencia del lunar. Aceptarle equivalía a robarle la plata, y me negué; pero insistiendo él tercamente en su afirmación, terciaron el capitán Murrieta, que fue alférez de cosacos desmontados en el Callao; nuestro paisano Goytisolo, que es ahora capitán de la quinta; el teniente Silgado, que fue de húsares y sirve hoy en dragones; el padre Marieluz, que está de capellán de tropa, y otros oficiales, diciéndome todos: «Vamos, Comandante, gánese esas peluconas que le caen de las nubes».

Ponte en mi caso. ¿Qué habrías tú hecho? Lo que yo hice, seguramente. Enseñar la pierna desnuda para que todos viesen que en ella no había ni sombra de lunar. Uriondo se puso más rojo que camarón sancochado, y tuvo que confesar que se había equivocado. Y me pasó las seis onzas, que se me hizo cargo de conciencia aceptar; pero que al fin tuve que guardarlas, pues él insistió en declarar que las había perdido en toda regla.

Contra tu consejo, tuvo la debilidad (que de tal la calificaste; de aceptarle una apuesta a tu conmigo desventurado malagueño, quedándome, más que el provecho de las seis amarillas, la gloria de haber sido el primero en vencer al que tu considerabas invencible.

Tocan en este momento llamada y tropa. Dios te guarde de una bala traidora, y a mí... lo mesmo.

DOMINGO ECHIZARRAGA

—343→

Cuzco, enero 10 de 1823.

Compañero: Me... fundiste.

El capitán Uriondo había apostado conmigo treinta onzas a que te hacía enseñar la pantorrilla el día de Inocentes.

Desde ayer hay, por culpa tuya, treinta peluconas de menos en el exiguo caudal de tu amigo, que te perdona el candor y te absuelve de la desobediencia al consejo.

JUAN ECHERRY

Y yo el infrascrito garantizo, con toda la seriedad que a un tradicionista incumbe, la autenticidad de las firmas de Echerry y Echizarraga

Yo no he visto el documento comprobatorio, porque no he visitado la imperial ciudad de los Incas; pero todos los cuzqueños con quienes sobre historia patria he hablado, están acordes en que consta de acta, que en el Cabildo del Cuzco se conserva, que cuando Francisco Pizarro se vio en el caso de trazar una de las plazas de la ciudad, echó mano de la daga que al cinto llevaba y se puso con ella a hacer sobre el terreno líneas de surco profundo. Mellada el arma por lo rudo de la faena, no era ya posible para su dueño usarla como ofensiva, y a petición de uno de los regidores la cedió al Cabildo para que en éste se conservase.

Barrunto que los cabildantes del Cuzco no debieron sor muy cuidadosos con la prenda; porque en 1825, a poco de la batalla de Ayacucho, ella desapareció, sin que nadie se ocupara en averiguar el cómo.

Pero en 1841, después de la batalla de Ingari, se supo que la histórica —344→ daga existía en La Paz, y allí fue entrarles a los cuzqueños fiebrecilla por recobrar lo que la incuria peruana daba por perdido y muy perdido. Los vecinos hicieron de esto punto de honrilla, y el gobierno tuvo que complacerlos gestionando privada y aun diplomáticamente. La cosa empezó a ponerse fea, y hubo periodista tan falto de sesera, que por tan fútil motivo quería que nos dejáramos de papelorios y declarásemos la guerra a Bolivia.

Por dicha para el nombre americano, la sensatez no abandonó a los gobernantes, ¡cosa rara! Y en 1856, cuando ya nadie hablaba de la mohosa daga, los bolivianos la devolvieron al Cabildo del Cuzco, reliquia que temo se evapore de un día a otro para (figurar con lucimiento en algún museo de Europa, pues sé que los cabildantes actuales dan tanta importancia a la prenda como al panal en que, al nacer, los envolviera la comadrona.

—[345]→

Era Inocente Zárate allá por los años de 1820 un joven trujillano, criollo legítimo, bravo como el que más y alegre como una zamacueca. Desempeñaba el empleo de mayordomo en una hacienda del valle de Ate, llamada Melgarejo.

Entusiasta partidario de San Martín y de la causa por éste representada, Zárate prestó servicios importantes, ya como conductor de comunicaciones, ya como amparador y guía de los patriotas que fugaban de Lima para incorporarse en las filas del ejército libertador.

Denunciado al virrey La Serna, envió la autoridad un oficial con soldados a la hacienda de Melgarejo con orden de tomar vivo o muerto al insurgente mayordomo; pero éste lo sospechó o recibió aviso oportuno, porque a tiempo se puso a fojas.

Forzado ya a vivir a salto de mata, organizó con peones de las haciendas, entre los que era muy popular, una partida de montoneros, y declarose capitán de ellos. Sus camaradas lo bautizaron con el apodo de Gavilán, que el aceptó de buen grado, y a fe que la tal ave de rapiña, encarnada en un hombre, dio a los realistas muchos malos ratos. Quiero referir únicamente la aventura que sirvió de base a la fama de Gavilán.

—346→Celebrado armisticio entre el virrey y san Martín para dar comienzo a las negociaciones de Punchauca, los españoles enviaron su caballada a pastar en los potreros de la hacienda de Mayorazgo, encomendando el cuidado de ella a un piquete de diez soldados bajo el mando de un sargento.

Una noche, cuando los guardianes estaban sumergidos en profundísimo sueño, llegó cautelosamente Gavilán con su partida, y los despertó después de tenerlos desarmados y en la imposibilidad de oponer la menor resistencia. En seguida uno de los montoneros, que era rapista, sacó navaja y demás chirimbolos, y afeitó a los prisioneros la patilla derecha y el mostacho izquierdo, dejándolos luego en libertad para ir al dar aviso a sus jefes de que la caballada del ejército se había hecho humo.

Calculaba Gavilán, y calculó bien, que ninguno de los soldados iría a Lima a exhibirse en tan ridícula figura, y que por lo menos perderían un par de horas en buscar y encontrar navaja para quedarse sin pelos en la cara. A él le interesaba ganar siquiera cinco o seis horas de ventaja sobre el escuadrón que era probable enviasen los españoles para intentar el rescate de la caballada.

El general Monet, por mandato del virrey, se presentó dos días después a San Martín, y le expuso que su gobierno estimaba el robo de la caballada como violación del armisticio ajustado. El jefe patriota lo satisfizo, manifestándole que en la desaparición de las cabalgaduras no habían tenido arte ni parte las tropas regulares, y que ello había sido acto espontáneo de vecinos de la ciudad, sobre los que los republicanos no ejercían jurisdicción alguna. Agregó San Martín que él no había aceptado esos caballos para su ejército, y que Gavilán los había llevado al interior, en donde, según noticias, había vendido muchos y aun regalado algunos.

Monet quiso conocer a Zárate porque le había hecho gracia lo del afeite, y San Martín le ofreció que haría buscar al montonero, pues se hallaba con su partida a quince leguas de distancia.

Tres o cuatro días más tarde recibió el general español una esquelita en que le participaba San Martín que Inocente Gavilán había llegado al campamento.

Entre el capitán de guerrilleros y el general Monet hubo este corto diálogo:

-¿Por qué ha robado usted la caballada del rey?

-Pues, por eso..., porque era del rey.

-Está usted vendiendo los caballos a vil precio. Véndame los que le quedan y le serán bien pagados.

-Aunque me ofreciera el general mil pesos por caballo, nequaquam.

-Está bien. Ya lo fusilaré a usted algún día.

—347→-Si me dejo atrapar, que lo dudo. Esas uvas están verdes.

-¿Y qué le ha dado a usted la patria, pobre diablo?

Ante ésta salida de tono del general español, Gavilán contestó con fiereza poniendo la mano en la empuñadura de su arma:

-La patria me ha dado este sable para defenderla y para cortar pescuezos de godos.

El general Monet volteó la espalda y fue a reunirse con San Martín.

En 1851 conocí a Gavilán, ya sexagenario y dueño de una huertecita en el Cercado. Él me refirió su diálogo con Monet, que he reproducido casi al pie de la letra, y me contó las peripecias todas de su vida de montonero. Disfrutaba en su vejez de la paga y honores de sargento mayor de caballería.

—348→

Cuando en los matrimonios mal avenidos o descompaginados, alguno de los cónyuges solicitaba consejo de nuestros abuelos, estos, que pecaban de sensatos, nunca pronunciaban fallo, por aquello de «Para dos sábanas, dos». Nuestros padres, los hombres de la independencia, que no eran menos juiciosos que sus progenitores, dieron jubilación y cesantía a osos refranejos, sustituyéndolos con este: «Pico con pico y ala con ala», refrán inventado por el generalísimo don José de San Martín.

¡Cómo! ¿Qué cosa? Pues así como suena; siga vuesa merced leyendo y lo sabrá.

|

Nada ha hecho más antipáticas a suegras y cuñadas que el prurito de entrometerse en las acciones todas del marido de la hija o hermana. El que se casa, si aspira a la paz doméstica, tiene que resignarse a ser víctima de la parentela, plaga mil veces peor que las tan cacareadas de Egipto, y dejarse zarandear por ella como niño en cuna. Y ¡ay de él si se subleva y protesta!, porque entonces la conjunta, haciendo causa común con las arpías, lo pondrá, en condición de buscar la libertad y la dicha en el cañón de una pistola. Casos se han visto. Y lo que digo de ellas lo aplico también, cristianamente, se entiende, a ellos, suegros y cuñados.

Felizmente y para gloria del sacramento, contrato o lo que fuere, no escasean los maridos que, metiéndose en sus calzones, saben poner a raya gente entrometida en lo que no le va ni viene conveniencia, y que me trae a la pluma cierta historieta de los preciosos tiempos de la Inquisición, que, pues viene a pelo, relataré al galope.

Fue ello que un pobre diablo se encaprichó en negar el misterio de la Trinidad, dando motivo para que el Santo Oficio se encaprichara también en achicharrarlo. Los teólogos consultores más reputados gastaron saliva y tiempo por convencerlo; pero él siempre erre que erre en que no le entraba en la mollera eso de que tres fueran uno y uno tres. Al fin, un mozo carcunda, profano en sumas teológicas, si bien catedrático en parrandas, se abocó con el contumaz hereje, y después de discurrir a su manera sobre el peliagudo tema, terminó preguntándole:

—349→-Dígame, hermano. ¿Le paga usted acaso la comida a alguna de las tres personas de la Santísima Trinidad? ¿Le cuesta a usted siquiera un macuquino la ropa limpia y los zapatos que gastan?

-No por cierto -contestó el preso.

-Pues entonces, hombre de Dios, ¿qué le va a usted ni qué le viene con que sean tres o sean treinta? ¿A usted qué le importa que engullan como tres y calcen como uno? ¿Quién lo mete a sudar fiebre ajena? Allá esos cuidados para quien las mantiene y saca provecho de mantenerlas.

-Hombre, no había caído en la cuenta: tiene usted razón, mucha razón.

Y el reo llamó a los inquisidores, se confesó creyente, y libró del tostón. Ahora bien: el generalísimo don José de San Martín, prez y gloria del gremio de maridos, era imperturbable en el propósito de esquivar la guerra civil en el hogar, soportando con patriarcal cachaza las impertinencias de un cuñado. Era el tal un comandante Escalada que de cuenta de hermano de doña Remedios, la costilla, había dado en la flor de aspirar a ejercer dominio sobre el pariente político.

¿Tratábase de un acto diplomático, de una disposición gubernativa o de operaciones militares? Pues era seguro que el comandante, sin que nadie le pidiera voto, le diría al cuñado: «Hombre, José... Me parece que a ese consulillo debes darle de patadas. Déjate de contemplaciones, y pégale cuatro tiros al godo Fulano. Mañana mismo preséntales batalla a los maturrangos chapetones y cáscales las liendres».

San Martín se mordía la punta de la lengua y dejaba charlar al entrometido; pero un día colmósele la medida, e interrumpiendo al cuñado dijo:

-¡Alto ahí, señor Escalada! Pico con pico y ala con ala... Yo no me casé con usted, sino con su hermana.

Santo remedio. Desde ese día el cuñado no volvió a gerundiar a San Martín y la frase fue tan afortunada que se tornó refrán.

Era su señoría don Cirilo Sorogastúa, subdelegado de Chachapoyas, todo lo que se entiende por una autoridad sui generis y por un juez tipo único en esto de administrar justicia. Algo así como Sancho en la ínsula.

Allá en los tiempos en que el virrey Amat vendía los cargos públicos al mejor postor, ocurriole a don Cirilo, gallego, más burdo que golpe de martillo sobre el yunque, comprar un empleo que diera importancia a su persona.

—350→Había cuando vino al Perú principiado por trabajar como mayoral en una mina, y a fuerza de economía y perseverancia logró reunir un capital de cinco mil duros, que con maña y suerte alcanzó a decuplar. Cirilo se convirtió en don Cirilo, y con este cambio de posición brotaron en su alma vanidosos humillos.

Cuando tomó posesión del cargo, don Cirilo, que a duras penas deletreaba letra de imprenta y firmaba con gurrupatos ilegibles, comprendió que necesitaba los servicios de un secretario para el despacho, y contrató por veinte pesos al mes para el ejercicio del puesto a un tinterillo o picapleitos del lugar.

Era el don Cirilo hombre desaseado y en cuya cabeza nunca había servido peine, pues se alisaba los cabellos con los dedos. El secretario le aconsejó que por el bien parecer y decoro de la autoridad llamase a un rapista y pusiera barba y cráneo bajo su dominio. Resignose don Cirilo, y según él decía, pasó en una hora que duró el afeite las penas todas del purgatorio. Limpio ya de pelos, constituyose en su salón a administrar justicia.

Presentáronle un ladrón de bestias en despoblado, delito de abijeato, que dicen los criminalistas. El tal declaró que pasando por una hacienda se enamoraron de él los cuadrúpedos, echándose a seguirlo de buena voluntad. El dueño aseguraba lo contrario, y entre uno que afirmaba y otro que negaba, hallábase el juez perplejo para pronunciar su fallo: «Aquí hay un ladrón o un calumniador a quien penar» díjose don Cirilo. «¿Cuál de los dos habla verdad? Ahora lo sabremos».

Y volviéndose a los del litigio, les dijo:

-Párense frente a la pared y escupan lo más alto que puedan. Obedecieron los contrincantes, y la saliva del ladrón cayó dos pulgadas más arriba que la del acusador.

-¡Ah, pícaro calumniador! ¿Escupe torcido, y quiere que le crean y tener justicia? -gritó furioso el juez.- Merece usted que ahora mismo lo mande escopetear.

-Con perdón de usía -interrumpió el alguacil,- en el pueblo no hay escopetas.

-Que lo afeiten y lo peinen, da lo mismo.

Diole cuenta el secretario de que una dama se querellaba por escrito de que otra hija de Eva la había llamado mujer y no señora, siendo ella, la agraviada, señora y muy señora en todas sus cosas.

-A ver, secretario, ponga usted la providencia que voy a dictarle: «Pruebe la recurrente, con reconocimiento de médico y matrona, que no es mujer, y fecho proveerase».

El secretario pasó a leerle un recurso que principiaba así: «El infrascrito, —351→ maestro de escuela de la villa, ante usía respetuosamente expone...»

Don Cirilo no quiso oír más; porque interrumpiendo al lector, gritó encolerizado: «¡Cómo se entiende! Aquí no hay más infrascrito que yo, que soy la autoridad, y vaya el muy bellaco al la cárcel por usurpación de título. ¿Qué más tiene usted para despacho?»

-Queja de un labrador contra el repartidor de agrias de regadío. Dice así la sumilla: «Pide un riego antes que se le sequen los melones».

-Escriba usted: «Como la subdelegación no gana ni pierde con que se sequen o no se sequen los melones, el subdelegado decreta que nones».

Entre dos indios compraron una vaca, y fui el caso que después de pagada, se les ocurrió que cada uno era dueño de la mitad del animal. ¿Cómo hacer la división? Uno de ellos calculando que, en caso de morirse el animal, sacaría mejor provecho de los cuernos, testuz y toda la parte delantera, de donde se obtienen los mejores y más codiciados trozos de carnes, la pidió para sí. Su compañero se conformó con ser dueño de la parte posterior de la vaca; mas como ésta se alimentaba por la boca y daba a luz los terneros por la parte opuesta sobrevino litigio.

-El documento es terminante y la solución clarísima -dijo don Cirilo. -El cuidado y gasto de alimentación corresponden al dueño de la parte delantera, sin que nadie tenga derecho para inmiscuirse en si la vaca comió grano o hierba, y los provechos, que son los mamones y la leche de que se elaboran la mantequilla y el queso, competen al otro dueño. Esto es llano como el cigarro de Guadalupe, «yo fumo y usted escupe», o como el festín de Daroca, en que el pueblo puso las viandas y el alcalde la boca.

Y no hizo don Cirilo más justicias por aquel día. Pocas, pero morrocotudas y como para inmortalizar su nombre.

Era como refrán en Lima, allá en los días de mi mocedad; el decir por toda solterona en quien disminuían las probabilidades de que la leyese el cura la epístola de San Pablo: «¿Si le habrá caído a ésta la maldición del general Miller?»

Tanto oía yo repetir la frase, que se despertó mi curiosidad por conocer el origen de ella; pero sin éxito. Las personas a quienes pregunté estaban tan a obscuras como yo.

—352→-¡Paciencia! -me dije.- Cuando menos la busque, saltará la liebre.

Y así sucedió. En el verano de 1870 conversaba yo una tarde, en el malecón de Chorrillos, con un viejo militar que alcanzó las presillas de capitán de caballería en la batalla de Junín, cuando pasó cerca de nosotros una elegante bañista, que contestó con sonrisa amable al saludo de sombrero que la dirigió mi amigo.

-¡Buen jamón, mi coronel! -dije yo.

-No tanto, mi amigo, porque es soltera y juiciosa. Ahí donde la ve usted tan bien pintada y llena de perifollos, pasa de los treinta y cinco, y es casi seguro que se quedará para vestir santos. Es de las que, sin merecerla, llevan la maldición de Miller.

-¿Cómo es eso de la maldición? Cuéntemelo, coronel, si lo sabe.

-¡Vaya, vaya, vaya! ¿Y usted lo ignora?

-Porque lo ignoro lo pregunto.

Y mi amigo, después de retorcer el canoso mostacho, dijo:

-Ha de saber usted que cuando las fuerzas patriotas que mandaba Miller, que era un gringo muy aficionado a oír el silbido de las balas, tuvieron que abandonar Arequipa, el general fue de los últimos en montar a caballo, y lo hizo cuando ya una avanzada de los españoles penetraba en la ciudad. Si los arequipeños fueron patriotas tibios, en cambio las arequipeñas eran, en su mayoría, se entiende, más godas que don Pelayo. Iba Miller a medio galope por una de las calles centrales, cuando de un balcón le echaron encima un chaparrón de líquido y no perfumado. Miller detuvo el caballo, lanzó el más furioso ¡God dam! que en toda su vida profiriera, y miró al balcón donde, riendo a carcajada loca, estaban tres damas de lo más encopetado de Arequipa. Eran tres hermanas poco favorecidas por la naturaleza con dotes de hermosura, y sin más gracia que la del bautismo; en suma, tres muchachas feas. Pero como a las mujeres les entra la opinión política por el corazón, las tres hermanas, que tenían su respectivo cuyo, galancete o novio en las tropas del virrey La Serna, eran tan encarnizadas enemigas de los insurgentes, que creyeron hacer acto meritorio en pro de su causa perfumando con ácido úrico al prestigioso general patriota.

Miller contestó a la carcajada quitándose el sombrero, no para saludar, sino para sacudirlo, y luego espoleó el caballo, diciendo antes a las sucias hermanas, con la flema que caracteriza a todo buen inglés:

-¡Permita Dios que siempre duerman solas!

Y la maldición fue como de gitano; porque las tres hermanas murieron cuando Dios lo dispuso, sin haber probado las dulzuras del himeneo.

—353→

Cuentan que el Señor no miraba con poca ni mucha simpatía a los leguleyos, prevención que justificaba el que siempre que uno de éstos tocaba a las puertas del cielo, no exhibía pasaporte tan en regla que autorizase al portero para darle entrada.

Una mañana, con el alba, dieron un aldabonazo. San Pedro brincó del lecho, y asomando la cabeza por el ventanillo, vio que el que llamaba era un viejecito acompañado de un gato.

-¡Vaya un madrugador! -murmuró el apóstol un tanto malhumorado.-¿Qué se ofrece?

-Entrar, claro está -contestó el de afuera.

-¿Y quién es usted, hermanito, para gastar esos bríos?

-Ibo, ciudadano romano, para lo que usted guste mandar.

-Está bien. Páseme sus papeles.

El viejo llevaba éstos en un canuto de hoja de lata que entregó al santo de las llaves, el cual cerró el ventanillo y desapareció.

San Pedro se encaminó a la oficina donde funcionaban los santos a quienes estaba encomendado el examen de pasaportes, y hallaron tan correcto el del nuevo aspirante, que autorizaron al portero para abrirle de par en par la puerta.

-Pase y sea bien venido -dijo.

Y el viejecito, sin más esperar, penetró en la portería, seguido del gato, que no era maullador, sino de buen genio.

Fría, muy fría estaba la mañana, y el nuevo huésped, que entró en la portería para darse una mano de cepillo y sacudir el polvo del camino, se sentó junto a la chimenea con el animalito a sus pies parca refocilarse con el calorcillo. San Pedro, que siempre fue persona atenta, menos cuando la cólera se le sube al campanario, que entonces hasta corta orejas, le brindó un matecito de hierba del Paraguay, que en las alturas no se consigue un puñadito de té ni para remedio.

Mientras así se calentaba interior y exteriormente, entró el vejezuelo en conversación con su merced.

-¿Y qué tal va en esta portería?

-Así, así -contestó modestamente San Pedro;- como todo puesto público, tiene sus gangas y sus mermas.

-Si no está usted contento y ambiciona destino superior, dígamelo con —354→ franqueza, que yo sabré corresponder a la amabilidad con que me ha recibido, trabajando y empeñándome para que lo asciendan.

-¡No, no! -se apresuró a interrumpir el apóstol.- Muy contento, y muy considerado y adulado que vivo en mi portería. No la cambiaría ni por un califato.

-¡Bueno, bueno! Haga usted cuenta que nada he dicho. ¿Pero está usted seguro de que no habrá quien pretenda huaripampearle la portería? ¿Tiene usted título en forma en papel timbrado, con las tomas de razón que la ley previene, y ha pagado en tesorería los derechos de título?

Aquí San Pedro se rascó la calva. Jamás se le había ocurrido que en la propiedad del puesto estaba como pegado con saliva, por carencia de documento comprobatorio, y así lo confesó.

-Pues, mi amigo, si no anda usted vivo, lo huaripampean en la hora que menos lo piense. Felicítese de mi venida. Deme papel sellado, del sello de pobre de solemnidad, pluma y tintero, y en tres suspiros le emborrono un recursito reclamando la expedición del título; y por un otrosí pediremos también que se le declare la antigüedad en el empleo, para que ejercite su acción cuando fastidiado de la portería, que todo cabe en lo posible, le venga en antojo jubilarse.

Y San Pedro, cinco minutos después, puso el recurso en manos del Omnipotente.

-¿Qué es esto, Pedro? ¿Papel sellado tenemos? ¡Qué título ni que gurrumina! Con mi palabra te basta y te sobra.

Y el Señor hizo añicos el papel, y dijo sonriendo:

-De seguro que te descuidaste con la puerta, y tenemos ya abogado en casa. ¡Pues bonita va a ponerse la gloria!

Y desde ese día los abogados de la tierra tuvieron en el cielo a uno de la profesión; esto es, un valedor y patrón en San Ibo, el santo que la Iglesia nos pinta con un gato a los pies, como diciéndonos que al que en pleitos se mete, lo menos malo que puede sucederle es salir arañado.

Ello es que hasta el pueblo romano, al saber que al fin había conseguido un abogado entrar en la corte celestial, no dejó de escandalizarse: pues en las fiestas de la canonización de San Ibo cantaron los granujas:

|

—355→

Yo recojo lo que fue mío, donde lo encuentro.

Eso me pasa hoy con un cuentecillo que en La Opinión Nacional, diario político de Lima, ha publicado su ilustrado director, sólo que, valgan verdades y dicho sea sin falsa modestia, mi cuento, como relato, aparece mejorando. Declaro que el fondo es mío, pero la forma del relato es ajena. -Tiene la palabra el periodista amable.

Muchos de nuestros contemporáneos recordarán el febril entusiasmo que, allá por los años de 1862 a 1863, hubo en nuestros centros sociales y políticos con motivo de la intervención europea en Méjico.

Cada plazuela era una asamblea, cada concurrente un orador, cada poeta un Tirteo.

Especialmente en el teatro, hasta las señoritas pagaban tributo de americanismo, pues se las exigía que cantasen estrofas del himno nacional.

-¡El palco número 10! -gritaba algún mozalbete, y el público todo clamoreaba.

Y no había tu tía. Supiera o no supiera modular notas, cantaba una de las niñas del palco.

Felizmente apareció un redentor.

Entre los artistas vocales improvisados, descolló uno de poderosa voz de bajo, y engreído con ella, no desperdiciaba ocasión de lucirla.

Era un caballero, a quien conocimos y que se llamaba don León de Hoyos.

Y verdaderamente que honraba el nombre. Sabía rugir.

Pues bien; compadecido de los apuros en que la exigencia del público ponía a las niñas, se hacía solicitar él y pasaba el chubasco.

Pero llegó a encariñarse tanto con su amabilidad, que pretendió el monopolio absoluto.

-¡La del palco número 21! -apuntaban algunas voces.

-Sacaré la cara por ella -decía Hoyos, y nos endilgaba la estrofa:

|

—356→

-¡Las del palco número 15!

-Sacaré la cara por ellas -y soltaba esta estrofa:

|

-¡La del número 9!

-Sacaré la cara por ella -y nos aguantábamos aquello de

|

Hasta que un chusco, nada menos que el festivo poeta Juan Vicente Camacho, aprovechando de una pausa, gritó con toda la fuerza de sus, por entonces, robustos pulmones.

|

¡Tapón!

FIN DEL TOMO CUARTO Y ÚLTIMO