Luego que amaneció, se levantaron los presos de mi calabozo y yo el último de todos, aunque con bastante hambre, como que no había cenado en la noche anterior. Mi primera diligencia fue ir a sacar una tablilla de chocolate para desayunarme; pero ¡cuál fue mi sorpresa cuando, buscando en mi bolsa la llave de la cajita, no la hallé en ella, ni debajo de la almohada, ni en parte alguna, y hostigado de mi apetencia rompí la expresada caja y la encontré limpia de todo el ajuar de don Antonio, al que yo miraba con demasiado cariño! Confieso que estuve a pique de partirme la cabeza contra la pared de rabia y desesperación, considerando la realidad del suceso, esto es, que los mismos compañeros, luego que me vieron borracho, me sacaron la llavecita de la bolsa y despabilaron cuanto la infeliz depositaba.

Yo acertaba en el juicio, pero no podía atinar con el ladrón, ni recabar el robo, y esto me llenaba de más cólera; por manera —144→ que no me detenía en advertir los funestos resultados que trae consigo la embriaguez, pues, adormeciendo las potencias y embargando los sentidos, constituye al ebrio en una clase de insensibilidad que lo hace casi semejante a un leño, y en este miserable estado no sólo está propenso a que lo roben, sino a que lo insulten y aun lo asesinen, como se ha visto por repetidos ejemplares.

En nada menos pensaba yo que en esto, lo que me hubiera importado bastante para no haber contraído este horroroso vicio, como lo contraje aunque no con mucha frecuencia.

Suspenso, triste, cabizbajo y melancólico estaba yo sentado en la cama royéndome las uñas, mirando de hito en hito la pobre caja limpia de polvo y paja, maldiciendo a los ladrones, echando la culpa a éste y al otro, y sin acordarme ya del chocolate para nada; bien que aunque me acordara en aquel acto ¿de qué me habría servido, si no había quedado ni señal de que había habido tablillas en la caja?

Estando en esta contemplación llegó mi camarada el Aguilucho, quien con una cara muy placentera me saludó y preguntó que ¿cómo había pasado la noche? A lo que yo le dije: la noche no ha estado de lo peor; pero la mañana ha sido de los perros. ¿Y por qué, Periquillo? ¿Cómo por qué?, le dije. Porque me han robado. Mira cómo han dejado la caja de don Antonio. Asomose el Aguilucho a verla y exclamó como lastimado de mi desgracia: en verdad, hombre, que está la caja más vacía que la que llamaba don Quijote yelmo de Mambrino. ¡Qué diablura! ¡Qué picardía! ¡Qué infamia! A mí no me espanta que roben, vamos, si yo soy del arte, ¿cómo me he de escandalizar por eso? Lo que me irrita es que roben a los amigos; porque, no lo dudes, Periquillo, en el monte está quien el monte quema. Sí, seguramente que los ladrones son de casa, y yo jurara que fueron algunos de los mismos pícaros que almorzaron ayer con nosotros. Si yo hubiera olido sus intenciones, no sucede —145→ nada de esto; porque no me hubiera apartado de ti, y no que, deseoso de desquitarme de lo que gasté, fui a jugar con el resto que nos quedó, y se nos arrancó de cuajo; pero no te apures, que otro día será mañana.

Conque, según eso, le dije, ¿ni para el desayuno te ha quedado? ¡Qué desayuno ni qué talega, me contestó, si anoche me acosté sin un cigarro! Pero dime, ¿qué fue lo que se llevaron de la caja? Una friolera, le dije: dos camisas, un par de calzoncillos, unas botas, unos zapatos buenos, unos calzones de tripe, dos pañuelos, unos libros, mi chocolate... últimamente, todo. ¡Qué bribonada!, decía el mulatillo, yo lo siento, hermano, y andaré listo por todos los calabozos y entresuelos a ver si rastreo algo de eso que has dicho, que con una hilacha que encontremos, pierde cuidado, todo parecerá; pero por ahora no te achucharres, enderézate, levanta la cabeza, párate70, vamos, sal acá fuera y serénate, que no estamos hechos de trapos; más se perdió en el diluvio y todo fue ajeno, como lo que tú has perdido. Con que anda, Periquillo, ven, no seas tonto, te desayunarás.

Queriendo que no queriendo me levanté deseoso del desayuno prometido. Fuimos al calabozo del presidente, con quien habló el Aguilucho como en secreto. Abrió el cómitre una caja, y cuando yo pensé que iba a sacar una tablilla o dos, y alguna torta de pan, vi que sacó una botella y un vaso y le echó como medio cuartillo de aguardiente, el que tomó mi camarada y lo pasó de su mano a la mía diciéndome: toma, Periquillo, haz la mañana. Hombre, le dije, yo no sé desayunarme si no es con chocolate. Pues éste es chocolate, me contestó, lo que sucede es que el que tú has bebido otras veces es de metate y éste es de clavija; pero hijo, cree que éste es —146→ mejor, porque fortalece el estómago y anima la cabeza... anda, pues, bebe, que el señor presidente está esperando el vaso.

Con esta y semejantes persuasiones me convenció, y entre los dos dimos vuelta al medio cuartillo, subiéndoseme la parte que me tocó más presto de lo que era menester; pero por fin, con tan ligero auxilio, a las dos horas ya estaba yo muy contento y no me acordaba de mi robo.

Así pasamos como quince días, dándole yo al Aguilucho qué comer, y él dándome qué beber en mutua y recíproca correspondencia; bien es verdad que cada instante me decía que vendiéramos o empeñáramos las sábanas y colcha de la cama, pero no lo pudo conseguir de mí por entonces, porque le juré y rejuré que no las vendería por cuanto había en este mundo, y para mejor cumplirlo se las llevé al presidente rogándole que me las guardara para cuando su dueño las mandara llevar a su casa.

El dicho presidente me hizo el favor de guardarlas, y yo me quedé sin más abrigo que mi sarapillo, con lo que perdió el taimado de mi buen amigo las esperanzas de tener parte en ellas; mas no por eso se dio por sentido conmigo, ya porque era de los que no tienen vergüenza, y ya porque no le tenía cuenta ser delicado y perder la coca de mi convite al medio día, a cuya hora jamás faltó de mi lado, pues la comida que mi incógnito bienhechor me enviaba provocaba a cortejarla, así por su sazón como por su abundancia, no digo al tosco paladar del Aguilucho, sino a otros más exquisitos.

Yo conceptué que el tal pícaro había sido el principal agente de mi robo, como fue en efecto, pero no me di por entendido porque consideré que me daba a odiar demasiado entre aquella gente, y al fin más fácil sería sacar un judío de la inquisición que un real de lo que ellos tendrían ya hasta digerido.

Con este disimulo fuimos pasando, recibiendo yo de tragos de aguardiente los bocados que le daba al Gavilán.

—147→Un día que estaba yo espulgando mi sucia y andrajosa camisa me llamaron para arriba. Subí corriendo, creyendo que fuera para alguna diligencia judicial; pero no fue el escribano quien me llamó, sino mi buen amigo don Antonio y su esposa, que tuvieron la bondad de visitarme.

Luego que me vio, me abrazó con demasiado cariño, y su esposa me saludó con mucho agrado. Yo, en medio del gusto que tenía de ver a aquel verdadero y generoso amigo, no dejé de asustarme bastante considerando que iba por sus trastos, y yo había de darle las cuentas del Gran Capitán; pero don Antonio me sacó pronto del cuidado, pues a pocas palabras me dijo que ¿por qué estaba tan sucio y despilfarrado? Porque ya sabe usted, le contesté, que no tengo otra cosa que ponerme. ¿Cómo no?, dijo mi amigo, ¿pues qué se ha hecho la ropita que dejé en la caja? Turbeme al oír esta pregunta, y no pude menos que mentir con disimulo, pues, sin responder derechamente a la pregunta, le signifiqué que no la usaba por no ser mía, diciéndole con miedo, que él supuso efecto de vergüenza: como esa ropa no es mía sino de usted... No, señor, interrumpió don Antonio, es de usted y por eso la dejé en su poder. Úsela norabuena. Le encargué que me la guardara por experimentarlo; pero pues la ha sabido conservar hasta hoy, úsela.

La alma me volvió al cuerpo con esta donación, aunque en mi interior me daba a Barrabás reflexionando que si él me exoneraba de la responsabilidad de la ropa, ya los malditos ladrones me habían embarazado el uso. Preguntele si había de llevar su cama, para ir a disponerla, y me dijo que no, que todo me lo daba. Agradecile, como era justo, su afecto y caridad, contándole a la señorita los favores que debía a su marido y desatándome en sus elogios; pero él embarazó mi panegírico refiriéndome cómo luego que salió de la cárcel fue a ver a su esposa, quien ya le tenía una carta cerrada que le había llevado un caballero encargándole que, luego que la viera, —148→ fuera a su casa pues le importaba demasiado; que habiéndole hecho así, supo por boca del mismo individuo que era el primer albacea del marqués, quien le suplicó encarecidamente no cesase hasta sacar a don Antonio de la prisión, que le pidiese perdón otra vez en su nombre, y a su esposa, de todos sus atentados, y que se le diesen de contado ocho mil pesos, tanto para compensarle su trabajo cuanto para resarcirle de algún modo los perjuicios que le había inferido, y que a su esposa se le diese un brillante cercado de rubíes, que lo tenía destinado para precio de su lubricidad, en caso de haber accedido a sus ilícitas seducciones, pero que habiendo experimentado su fidelidad conyugal se lo donaba de toda voluntad como corto obsequio a su virtud, suplicando a ambos lo perdonasen y encomendasen a Dios.

Don Antonio y su esposa me mostraron el cintillo, que era alhaja digna de un marqués rico; pero los dos se enternecieron al acabar de contarme lo que he escrito, añadiendo la virtuosa joven: cuando advertí las malas intenciones de ese caballero, y vi cuánto tuvo que padecer Antonio por su causa, lo aborrecí y pensé que mi odio sería eterno; pero cuando he visto su arrepentimiento y el empeño con que murió por satisfacernos, conozco que tenía una grande alma, lo perdono y siento su temprana muerte.

Haces muy bien, hija, en pensar de esa manera, dijo don Antonio, y lo debemos perdonar aun cuando no nos hubiera satisfecho. El marqués era un buen hombre, ¿pero qué hombre, por bueno que sea, deja de tener pasiones? Si nos acordáramos de nuestra miseria seríamos más indulgentes con nuestros enemigos, y remitiríamos los agravios que recibimos con más facilidad; pero por desgracia somos unos jueces muy severos para con los demás, nada les disculpamos, ni una inadvertencia, ni una equivocación, ni un descuido; al paso que quisiéramos que a nosotros nos disculparan en todas ocasiones.

—149→En estas pláticas pasamos gran rato de la mañana, preguntándome sobre el estado de mi causa y que si tenía qué comer. Díjele que sí, que todos los días me llevaban una canasta con comida, cena, dos tortas de pan y una cajilla de cigarros; que yo lo recibía y lo agradecía, pero que tenía el sentimiento de no saber a quién, pues el mozo no había querido decirme quién era mi bienhechor.

Eso es lo de menos, dijo don Antonio, lo que importa es que continúe en su comenzada caridad, que espero en Dios que sí continuará.

Diciendo esto se levantaron despidiéndose de mí, y añadiendo don Antonio que al día siguiente saldrían de esta capital para Jalapa, a donde podría yo escribirles mis ocurrencias, pues tendrían mucho gusto en saber de mí, y que si salía de la prisión y quería ir por allá supuesto que era soltero, no me faltaría en qué buscar la vida honradamente por su medio.

No era don Antonio, como habéis visto, de los amigos que toda su amistad la tienen en el pico, él siempre confirmaba con las obras cuanto decía con las palabras; y así, luego que concluyó lo que os dije, me dio diez pesos, la señorita su esposa otros tantos, y repitiendo sus abrazos y finas expresiones se despidieron de mí con harto sentimiento, dejándome más triste que la primera vez, porque me consideraba ya absolutamente sin su amparo.

No dejó el Aguilucho de estar en observación de lo que pasaba con la visita, y ni pestañeaba cuando se despidieron de mí mis bienhechores, y así vio muy bien el agasajo que me hicieron, y se debió de dar las albricias como que se juzgaba coheredero conmigo de don Antonio.

Luego que éste se fue, me bajé para mi calabozo bastante confundido; pero ya me esperaba en él mi amigo carísimo el Aguilucho con un vaso de aguardiente y un par de chorizones, —150→ que no sé de dónde los mandó traer tan pronto; y sin darse por entendido de que había estado alerta sobre mis movimientos, me dijo: ¡vamos, Periquillo, hijo! ¿Que me hayas tenido sin almorzar hasta ahora por esperarte? ¡Caramba, y qué visita tan larga! Si a mano viene sería don Antonio que te vendría a cobrar sus cosas. ¿Qué tal? ¿Cómo saliste? ¿Creyó el robo? Yo salí bien y mal, le respondí. Bien, porque mi buen amigo no sólo no me cobró nada de lo que dejó a mi cuidado, sino que me lo dio todo, y unos cuantos duros de socorro; y me fue mal, porque pienso que éste será el último auxilio que tendré, pues él mañana sale para su tierra con su familia, y a más de que siento su ausencia como amigo, lo he de extrañar como bienhechor.

Dices muy bien, y harás muy bien de sentirlo, dijo el Gavilán al pollo tonto, porque de esos amigos no, no se hallan todos los días; pero cómo ha de ser, Dios es grande y a nadie crió para que se muera de hambre. Que mal que bien, tú verás como no te falta nada conmigo. Soy un pobre moreno, mas hermano, aunque yo lo diga, el color me agravia, pero soy buen amigo, y arañaré la tierra porque no te falte nada. No sé si me verías allá arriba cuando estabas con tu visita. No te lo quería decir, por eso me hice disimulado ahora que bajaste; pero subí luego que supe que quien te llamaba era don Antonio, por prevenir los testigos en caso que te cobrara y tú te acortaras; mas así que al despedirse te abrazó, perdí el cuidado con que me tenías y bajé a prevenirte este bocadito, y si no te gusta, te mandaré traer otra cosita, que todavía tengo aquí cuatro reales que acabo de ganar al rentoy. ¿Los has menester?, tómalos. No hermano, le dije, Dios te lo pague; por ahora estoy habilitado.

No te pregunto cuántos años tienes, decía el negrillo, sino que si los has menester gástalos, y si no tíralos; pero sábete que yo siento más un desprecio de un amigo que una puñalada. —151→ Si no fueras mi amigo ni yo te estimara tanto como te estimo, seguro está que te ofreciera nada.

Te lo agradezco, Aguilita, le respondí, pero no es desprecio, sino que por ahora estoy bastantemente socorrido. Pues me alegro infinito de tus ventajas como si yo las disfrutara, me respondió; pero mira qué chorizoncitos tan sabrosos. Come...

Es la lisonja astuta, y como tal se introduce al corazón por los oídos más prevenidos y circunspectos, ¿cómo no se introduciría por los míos incautos y no acostumbrados a sus malicias? En efecto, yo quedé prendadísimo del negrito, y mucho más cuando, después de repetir los brindis a menudo, me dijo con la mayor seriedad: amigo Periquillo, yo soy amigo de los amigos y no de su dinero. Acaso tú lo dudarás de mí porque me ves enredado en esta picha y sin camisa; pero te voy a dar una prueba que debe dejarte satisfecho de mi verdad.

Ya hemos tomado más de lo regular, especialmente tú que no estás acostumbrado al aguardiente. No digo que estás borracho, pero sí sarazoncito. Temo no te cargues más y te vaya a suceder lo que el otro día, esto es, que te acabes de privar y te roben ese dinero de la bolsa; porque aquí, hijo, en tocando al pillaje, el que menos corre vuela, y en son de una Águila hay un sin número de Gavilanes, Girifaltes, Halcones y otras aves de rapiña; y así me parece muy puesto en razón que vayamos a dar a guardar esos medios que tienes al presidente, pues dándole una corta galita, porque no da paso sin lanterna, te los asegurará en su baúl y tendrás un peso o dos cuando los hayas menester, y no que disfruten de tu dinero otros pícaros que no sólo no te lo agradecerán, sino que te tendrán por un salvaje, pues no escarmentaste con la espumada que te dieron no mucho hace.

Agradecile su consejo, no previniendo la finura de su interés, y fui con él a buscar al presidente, a quien entregué peso sobre peso los veinte que acababa de recibir.

—152→Concluida esta diligencia, me dijo mi grande amigo que fuera a esperarlo al calabozo, que no tardaba.

Yo lo obedecí puntualmente, y sentándome en la cama decía entre mí: no hay remedio, éste es un negro fino, su color le agravia, como él dice; hasta hoy no he conocido lo que me ama, a la verdad, es mi amigo y digno de tal nombre. Sí, yo lo amaré, y después de don Antonio lo preferiré a cualesquiera otros, pues tiene la cualidad más recomendable que se debe apetecer en los que se eligen para amigos, que es el desinterés.

En estos equivocados soliloquios estaba yo, cuando entró mi camarada con cigarros, chorizones y aguardiente, y me dijo: ahora sí, hermano Perico, podemos chupar, comer y beber alegres con la confianza de que tus realillos están seguros.

Así lo hice sin haber menester muchos ruegos, hasta que en fuerza de la repetición de tragos me quedé dormido. Entonces mi tierno amigo me puso en la cama, teniendo cuidado de soplarse la comida que me trajeron.

A la tarde desperté más fresco, como que ya se habían disipado los vapores del aguardiente, y el Aguilucho, comenzando a realizar sus proyectos, me hizo sacar los calzones empeñados, diciéndome era lástima se perdieran en tan poco dinero. Su fin era aprovecharse de mis mediecillos poco a poco, valiéndose para esto de las repetidas lisonjas que me vendía, y con las que me aseguraba que todo cuanto me aconsejaba era para mi bien; y así por mi bien me aconsejó que sacara los calzones, que pidiera la ropa de la cama que había dado a guardar, y los mediecillos que tenía depositados; y por mi bien, pues, deseando mis adelantos, según decía, me provocó a jugar, se compactó con otro y me dejaron sin blanca dentro de dos días; y dentro de ocho sin colcha ni colchón, sábanas, caja ni sarape.

Ya que me vio reducido a la última miseria, fingió no sé —153→ qué pretexto para reñir conmigo, y abandonar mi amistad enteramente. Concluido este negocio, sólo trató de burlarse de mí siempre que podía. Efecto propio de su mala condición, y justo castigo de mi imprudente confianza.

Es verdad que el frío que se me introducía por los agujeros de mis trapos, los piojillos que anidaban en las hilachas, la tal cual vergüenza que me causaba mi indecencia, la ingratitud de los amigos, en especial del Aguilucho, y la dureza conque el suelo me recibía por la noche, eran suficientes motivos para que yo estuviese lleno de confusión y tristeza; sin embargo, algo calmaba esta pasión al medio día cuando me llegaba el canastito y satisfacía mi hambre con algún bocadito sazonado; pero después que hasta esto me faltó, porque dejó de venir el cuervo al medio día sin saber la causa, me daba a Barrabás y a todo el infierno junto, maldiciendo mi imprudencia y falta de conducta, más a mala hora.

Desnudo y muerto de hambre sufrí algunos cuantos meses más de prisión, en los cuales me puse en la espina, como suele decirse, porque mi salud se estragó en términos que estaba demasiado pálido y flaco, y con sobrada causa, porque yo comía mal y poco, y los piojos bien y bastante como que eran infinitos.

Después de estas penalidades y miserias que tenía que tolerar por el día, seguía, como acabé de apuntar, el terrible tormento que me esperaba por la noche con mi asperísima cama, pues ésta se reducía a un petate viejo harto surtido de chinches y nada más; porque nada más había que supliera por almohada, sábanas y colcha que mis antecedentes arambeles, los que sensible y prontamente se iban disminuyendo a mi vista, como que trabajaban sin intermisión de tiempo.

Considerad, hijos míos, a vuestro padre qué noches y qué días tan amargos viviría en tan infeliz situación; pero considerad también que a éstos y a peores abatimientos se ven los hombres expuestos por pícaros y descabezados. Ya en otra —154→ parte os he dicho que el joven cuanto es más desarreglado, tanto más propenso está a ser víctima de la indigencia y de todas las desgracias de la vida; al paso que el hombre de bien, esto es, el de una conducta moral y religiosa71 tiene un escudo poderoso para guarecerse de muchas de ellas. Tal es la que os acabo de repetir. Pero dejemos a los demás que hagan lo que quieran de su conducta, y volvamos a atar el hilo de mis trabajos.

De día me era insoportable la hambre y la desnudez, y de noche la cama y falta de abrigo, sin el que me hubiera quedado todo el tiempo que duré en la cárcel si no hubiera sido por una graciosa contingencia, y fue ésta.

Un pobre payo que estaba también preso se llegó a mí una mañana que estaba yo en el patio esperando a que llegara el sol a vengarme de las injurias de la fría noche, y me dijo: mire, señor, yo quero decirle un asunto, para que me saque de un empeño pagando lo que juere. Pues, pero mire que no quero que lo sepa ninguno de los compañeros porque son muy —155→ burlistas. Está muy bien, le respondí, diga usted lo que quiera, que yo lo serviré de buena gana y con todo secreto. Pues ha de saber usted que me llamo Cemeterio Coscojales... Eleuterio dirá usted, le interrumpí, o Emeterio, porque Cemeterio no es nombre de santo. Axcan, dijo el payo, una cosa ansí me llamo, sino que con mis cuidados ni atino a veces con mi nombre; pero en fin, ya señor lo sabe, vamos al cuento. Yo soy de San Pedro Ezcapozaltongo, que estará de esta ciudá como diez y ocho leguas. Pues señor, allí vive una muchacha que se llama Lorenza, la hija del tío Diego Terrones, jerrador y curador de caballos de lo que hay poco. Yo, andando días y viniendo días, como su casa estaba barda con barda de la mía, y el diablo que no duerme hizo que yo me enamorara de recio de la Lorenza sin poderlo remediar; porque, ¡ah, señor!, qué diache de muchacha tan bonita, pues mírela que es alta, gorda y derecha como una Parota o a lo menos como un Encino, cari-redonda, muy colorada, con sus ojos pardos y sus narices grandes y buenas; no tiene más defeuto sino que es media bizca y le faltan dos dientes delanteros, y eso porque se los tiró un macho de una coz, porque ella se descuidó y no le tuvo bien la pata un día que estaba ayudando a su señor padre a jerrarlo; pero por lo demás la muchacha hace raya de bonita por todo aquello. Pues sí señor, yo la enamoré, la regalé y le rogué, y tanto anduve en estas cosas que, por fin, ella quijo que no quijo se ablandó, y me dijo que sí se casaría conmigo; pero que ¿cuándo?, porque no juera el diablo que yo la engañara y se le juera a hacer malobra. Yo le dije que qué capaz que yo la engañara, pues me moría por ella; pero que el casamiento no se podía efetuar muy presto porque yo estaba probe más que Amán, y el señor cura era muy tieso, que no fiara un casamiento si el diablo se llevara a los novios, ni un entierro aunque el muerto se gediera ocho días en su casa, y ansina que, si me quería, me esperara tres o cuatro meses mientras que levantaba mi cosecha de maíz, que pintaba —156→ muy bien y tenía cuatro fanegas tiradas en el campo.

Ella se avino a cuanto yo quije, y ya dende ese día nos viamos como marido y mujer según lo que nos queríamos. Pues una noche, señor, que venía yo de mi milpa y le iba a hablar por la barda como siempre, divisé un bulto platicando con ella, y luego luego me puse hecho un bacinito de coraje... Un basilisco querrá usted decir, le repliqué, porque los bacinitos no se enojan. Eso será, señor, sino que yo concibo, pero no puedo parir, prosiguió el payo; mas ello es que yo me jui para donde estaba el bulto, hecho un Santiago, y, luego que llegué, conocí que era Culás el guitarristo, porque tocaba un jarabe y una justicia en la guitarra a lo rasgado que la hacía hablar.

En cuanto llegué, le dije que ¿qué buscaba en aquella casa y con Lorenza? El muy engringolado me dijo que lo que quijiera, que yo no era su padre para que le tomara cuentas. Entonces yo, como que era dueño de la aición, no aguanté mucho, sino que, alzando una coa que me truje de un pión, le asenté tan buen trancazo en el gogote que cayó redondo pidiendo confesión.

A esta misma hora iba pasando el tiñente por allí que iba de ronda con los topiles; oyó los gritos de Culás, y, por más que yo corrí, me alcanzaron y me trajieron liado como un cuete a su presiencia.

Luego luego di mi declaración, y el cerjuano dijo que no fiaba al enfermo, porque estaba muy mal gerido y echaba mucha sangre. Con esto en aquella gora se llevaron a la probe Lorenza depositada an casa el señor cura, y a mí a la cárcel, donde me pusieron en el cepo.

A otro día me invió la Lorenza un recaudo con la vieja cocinera del cura, diciéndome que ella no tenía la culpa, y que Culás la había llamado a la barda y le estaba dando un recaudo fingido de mi parte, diciéndole que yo decía que saliera un ratito a la tienda con él, y otras cosas que ya se me han olvidado; —157→ pero la vieja me contó que la probe lloraba por mí sin consuelo.

Al otro día el tiñente me invió aquí a esta cárcel en una mula con un par de grillos y un envoltorio de papeles que le dio a los indios que me tragieron para que los entregaran al señor juez de acá.

Ya llevo tres meses de prisión y no sé qué harán conmigo, aunque Lorenza me ha escribido que ya Culás está bueno y sano, y anda tocando la guitarra. Pues yo, señor, quero que me haga el favor, pagando lo que juere, por el santo de su nombre y por los güesitos de su madre, de escrebirme dos cartas, una para mi padrino que es el señor barbero de mi tierra a ver si viene a componer por mí estas cosas, y otra para la alma mía de Lorenza diciéndole, como ya sé que salió del depósito, y que todavía Culás la persigue, que cuidado como va a hacer una tontera, que no sea ansina, y todas las cosas que sepa señor que se deben poner; pero como de su mano, que yo lo pago.

Acabó mi cliente su cansado informe y petición, y le pregunté ¿para cuándo quería las cartas? Para orita, señor, me dijo, para agora, porque mañana sale el correo. Pues amigo, le dije, deme usted dos reales a cuenta para papel. Al instante me los dio, y yo mandé traer el papel, y me puse a escribir los dos mamarrachos que salieron como Dios quiso; pero ello es que al payo le gustaron tanto que no sólo me dio por ellos doce reales que le pedí, sino lo que más agradecí, un pedazo de trapo que algún día fue capote, ello hecho mil pedazos, con medio cuello menos y tan corto que apenas me llegaba a las rodillas. ¿Qué tal estaría pues su dueño lo perdió a un albur en cuatro reales?

Malo malísimo estaba el dicho trapo, pero yo vi con él el cielo abierto. Con los doce realillos comí, chupé, tomé chocolate, cené y me sobró algo; y con el capisayo dormí como un tudesco.

Pensaba yo que iba variando mi fortuna; pero el pícaro del —158→ Aguilucho me sacó de este error con una bien pesada burla que me hizo, y fue la que sigue.

Al otro día de mi buena aventura del capotillo entró bien temprano a mi calabozo y sentándose junto a mí muy serio y triste me dijo: mucho descuido es ése, señor Perico, y la verdad que los instantes del tiempo son preciosos y no se dejan pasar tan fríamente, y más cuando el peligro que amenaza a usted es muy horrible y está muy próximo. Yo he sido amigo de usted y quiero que lo conozca aun cuando no me puede servir de nada; pero en fin, siquiera por caridad es menester agitarlo porque no sea tan perezoso.

Yo lleno de susto y turbación le pregunté ¿qué había habido? ¿Cómo qué?, me dijo él, ¿pues qué no sabe usted cómo ha salido la sentencia de la sala desde ayer para que, pasados estos días de fiesta que vienen, le den los doscientos azotes en forma de justicia por las calles acostumbradas con la ganzúa colgando del pescuezo?

¡Santa Bárbara!, exclamé yo penetrado del más vivo sentimiento, ¿qué es lo que me ha sucedido? ¿Doscientos azotes le han de dar a don Pedro Sarmiento? ¿A un hidalgo por todos cuatro costados? ¿A un descendiente de los Tagles, Ponces, Pintos, Velascos, Zumalacárreguis y Bundiburis? Y lo que es más, ¿a un señor bachiller en artes graduado, en esta real y Pontificia Universidad, cuyos graduados gozan tantos privilegios como los de Salamanca? Vamos, dijo el negrito, no es tiempo ahora de esas exclamaciones. ¿Tiene usted algún pariente de proporciones? Sí tengo, le respondí. Pues andar, decía el Aguilucho, escríbale usted que agite por fuera con los señores de la sala sobre el asunto, y que le envíe a usted dos o tres onzas para contener al escribano. También puede comprar un pliego de papel de parte, y presentar un escrito a la sala del crimen alegando sus excepciones y suplicando de la sentencia mientras califica su nobleza. Pero eso pronto, amigo, porque en la tardanza está el peligro. Diciendo esto —159→ se levantó para irse, y yo le di las gracias más expresivas.

Tratando de poner en obra su consejo, registré mi bolsa para ver con cuánto contaba para papel, la presentación del escrito y la carta a mi tío el licenciado Maceta; pero, ¡ay de mí!, ¡cuál fue mi conflicto cuando vi que apenas tenía tres y medio reales, faltándome cinco apretadamente!

En circunstancias tan apuradas fui a ver a mi buen payo, le conté mis trabajos y le pedí un socorro por toda la corte celestial. El pobrecillo se condolió de mí, y con la mayor generosidad me dio cuatro reales y me dijo: siento, señor, su cuidado; no tengo más que esto, téngalo que ya un real cualquier compañero se lo emprestará o se lo dará de caridá.

Tomé mis cuatro reales y casi llorando le di las gracias; pero no pude encontrar otro corazón tan sensible como el suyo entre cerca de trescientos presos que habitaban aquellos recintos.

Compré, pues, el papel sellado, y medio real del común para la carta, reservando tres reales y faltándome aún real y medio para completar la presentación y pagar al mandadero.

En el día hice mi memorial como pude y escribí la carta a mi tío, en la que le daba cuenta de mi desgracia, de la inocencia que me favorecía, a lo menos en lo sustancial, del estado en que me hallaba y de la afrenta que amenazaba a toda la familia, concluyendo con decirle que aunque yo había ocultado mi nombre poniéndome el de Sancho Pérez, de nada serviría esto si me sacaban a la calle, pues todos me conocerían y se haría manifiesta nuestra infamia; y así que en obsequio del honor de su pariente el señor mi padre y de sus mismos hijos y descendencia, cuando no por mí, hiciera por redimirme de tal afrenta, mandándome en el pronto alguna cosa para granjear al escribano.

Cerré la carta, y de fiado se la encomendé a tío Chepito el mandadero para que se la llevara a mi pariente. Esto fue a las oraciones de la noche; mas siempre me faltaba un real para —160→ completar los cuatro que debía dar al portero por la presentación del escrito.

En toda la noche no pude dormir así con el sobresalto de los temidos azotes, como con echar cálculos para ver de dónde sacaba aquel real tan necesario.

En estos tristes pensamientos me halló el día. Púseme a hacer un escrutinio riguroso de mi haber, y a examinar mi ropa pieza por pieza, a ver si tenía alguna que valiera real y medio; pero ¡qué había de valer!, si mi camisa era menester llamarla por números para acomodármela en el cuerpo, mis calzones apenas se podían tener de las pretinas, las medias no estaban útiles ni para tapar un caño, los zapatos parecían dos conchas de tortuga, sólo se detenían en mis pies por el respeto de un par de lacitos de cohetero, rosario no lo conocía, y el triste retazo de capote me hacía más falta que todo mi ajuar entero y verdadero.

Ya desesperaba de presentar el escrito esa mañana porque no tenía cosa que valiera un real, cuando por fortuna alcé la cara y vi colgado en un clavito mi sombrero; y considerándolo pieza inútil en aquella mazmorra y la mejor que me acompañaba, exclamé lleno de gusto: ¡gracias a Dios que a lo menos tengo sombrero que me valga en esta vez! Diciendo esto, lo descolgué, y al primero que se me presentó se lo vendí en una peseta, con la que salí de mi cuidado y me desayuné de pilón.

Serían las diez de la mañana cuando fue entrando tata Chepito con la respuesta de mi tío, que os quiero poner a la letra para que aprendáis, hijos míos, a no fiarnos jamás en los amigos y parientes; y sí únicamente en vuestra buena conducta y en lo poco o mucho que adquiriereis con vuestros honestos arbitrios y trabajo. Decía así la respuesta: «Señor Sancho Pérez: cuando usted en la realidad sea quien dice y lo saquen afrentado públicamente por ladrón, crea que no se me dará cuidado, pues el pícaro es bien que sufra la pena de su delito. La conminación que usted me hace de que se deshonrará —161→ mi familia es muy frívola, pues debe saber que la afrenta sólo recae en el delincuente, quedando ilesos de ella sus demás deudos. Conque si usted lo ha sido, súfralo por su causa; y si está inocente, como me asegura, súfralo por Dios, que más padeció Cristo por nosotros.

»Su Majestad socorra a usted como se lo pide - el Licenciado Maceta».

La sensible impresión que me causaría esta agria respuesta no es menester ponderarla a quien se considere en mi lugar. Baste decir que fue tal, que dio conmigo en tierra postrado de una violenta fiebre.

Luego que se me advirtió, me subieron a la enfermería y me asistió la caridad prontamente.

Cuando me hallaron con la cabeza despejada, el médico, que por fortuna era hábil, había advertido mi delirio y se había informado de mi causa, hizo que me desengañara el mismo escribano junto con el alcaide de que no había tal sentencia, ni tenía que temer los prometidos azotes.

Entonces, como si me sacaran de un sepulcro, volví en mí perfectamente, me serené, y se comenzó a restablecer mi salud de día en día.

Cuando estuve ya convaleciente bajó el escribano a informarse de mí de parte de los señores de la sala para que le dijera quién me había metido semejante ficción en la cabeza; porque fueron sabedores de toda mi tragedia así porque yo se los dije en el escrito, como porque leyeron la carta del tío que os he dicho, y formaron el concepto de que yo sin duda era bien nacido, y por lo mismo se debieron de incomodar con la pesadez de la burla y deseaban castigar al autor.

Con esto el escribano y el alcaide se esforzaban cuanto podían para que lo descubriera; pero yo, considerando su designio, las resultas que de mi denuncia podían sobrevenir al Aguilucho, y que no me resultaba ningún bien con perjudicar a este infeliz necio, que bastantemente agravado estaba con —162→ sus crímenes, no quise descubrirlo, y sólo decía que como eran tantos no me acordaba a punto fijo de quién era.

No me sacaron otra cosa los comisionados de los ministros por más que hicieron, y así, formando de mí el concepto de que era un mentecato, se marcharon.

Quedeme en la enfermería más contento que en el calabozo, ya porque estaba mejor asistido, y ya, en fin, porque entre los que allí estaban había algunos de regulares principios, y cuya conversación me divertía más que la de los pillos del patio.

Como el escribano vio mi letra en el escrito se prendó de ella, y fue cabalmente a tiempo que se le despidió el amanuense, y valiéndose de la amistad del alcaide me propuso que si quería escribirle a la mano que me daría cuatro reales diarios. Yo admití en el instante, pero le advertí que estaba muy indecente para subir arriba. El escribano me dijo que no me apurara por eso, y en efecto al día siguiente me habilitó de camisa, chaleco, chupa, calzones, medias y zapatos; todo usado, pero limpio y no muy viejo.

Me planté de punta en blanco, de suerte que todos los presos extrañaban mi figura renovada; ¿mas qué mucho si yo mismo no me conocía al verme tan otro de la noche a la mañana?

Comencé a servir a este mi primer amo con tanta puntualidad, tesón y eficacia, que dentro de pocos días me hice dueño de su voluntad, y me cobró tal cariño que no sólo me socorrió en la cárcel, sino que me sacó de ella y me llevó a su casa con destino, como veréis en el capítulo siguiente.

—163→

Hay ocasiones de tal abatimiento y estrechez para los hombres, que los más pícaros no hallan otro recurso que aparentar la virtud que no tienen para granjearse la voluntad de aquellos que necesitan. Esto hice yo puntualmente con el escribano, pues, aunque era enemigo irreconciliable del trabajo, me veía confinado en una cárcel, pobre, desnudo, muerto de hambre, sin arbitrio para adquirir un real, y temiendo por horas un fatal resultado por las sospechas que se tenían contra mí; con esto le complacía cuanto me era dable, y él cada vez me manifestaba más cariño, y tanto que en quince o veinte días concluyó mi negocio; hizo ver que no había testigos ni parte que pidiera contra mí, que la sospecha era leve y quién sabe qué más. Ello es que yo salí en libertad sin pagar costas, y me fui a servirlo a su casa.

Llamábase este mi primer amo don Cosme Casalla, y los presos le llamaban el escribano Chanfaina, ya por la asonancia de esta palabra con su apellido, o ya por lo que sabía revolver.

Era tal el atrevimiento de este hombre que una ocasión le vi hacer una cosa que me dejó espantado, y hoy me escandalizo al escribirla.

Fue el caso que una noche cayó un ladrón conocido y harto criminal en manos de la justicia. Tocole la formación de su causa a otro escribano, y no a mi amo. Convenciose y confesó el reo llanamente todos sus delitos, porque eran innegables. En este tiempo una hermana que éste tenía, no mal parecida, fue a ver a mi amo empeñándose por su hermano, y llevándole no sé qué regalito; pero mi dicho amo se excusó diciéndole —164→ que él no era el escribano de la causa, que viera al que lo era. La muchacha le dijo que ya lo había visto, mas que fue en vano, porque aquel escribano era muy escrupuloso y le había dicho que él no podía proceder contra la justicia, ni tenía arbitrio para mover a su favor el corazón de los jueces, que él debía dar cuenta con lo que resultase de la causa, y los jueces sentenciarían conforme lo que hallaran por conveniente, y así que él no tenía qué hacer en eso; que ella, desesperada con tan mal despacho, había ido a ver a mi amo sabiendo lo piadoso que era y el mucho valimiento que tenía en la sala, suplicándole la viese con caridad, que aunque era una pobre le agradecería este favor toda su vida, y se lo correspondería de la manera que pudiese.

Mi amo, que no tenía por dónde el diablo lo desechara, al oír esta proposición, vio con más cuidado los ojillos llorosos de la suplicante, y no pareciéndole indignos de su protección se la ofreció diciéndole: vamos, chata, no llores, aquí me tienes; pierde cuidado que no correrá sangre la causa de tu hermano; pero... al decir este pero se levantó y no pude escuchar lo que le dijo en voz baja. Lo cierto es que la muchacha por dos o tres veces le dijo sí señor, y se fue muy contenta.

Al cabo de algunos días, una tarde que estaba yo escribiendo con mi amo, fue entrando la misma joven toda despavorida, y entre llorosa y regañona le dijo: no esperaba yo esto, señor don Cosme, de la formalidad de usted, ni pensaba que así se había de burlar de una infeliz mujer. Si yo hice lo que hice, fue por librar a mi hermano según usted me prometió, no porque me faltara quién me dijera por ahí te pudras, pues, pobre como usted me ve, no me he querido echar por la calle de enmedio, que si eso fuera, así, así me sobra quien me saque de miserias, pues no falta una media rota para una pierna llagada; pero maldita sea yo y la hora en que vine a ver a usted pensando que era hombre de bien y que cumpliría su palabra y... Cállate, mujer, le dijo mi amo, que has ensartado más desatinos que palabras. —165→ ¿Qué ha habido? ¿Qué tienes? ¿Qué te han contado? Una friolera, dijo ella, que está mi hermano sentenciado por ocho años al Morro de La Habana. ¿Qué dices, mujer?, preguntó mi amo todo azorado, si eso no puede ser, eso es mentira. Qué mentira ni qué diablos, decía la adolorida, acabo de despedirme de él y mañana sale. ¡Ay, alma mía de mi hermano! ¡Quién te lo había de decir, después que yo he hecho por ti cuanto he podido!... ¿Cómo mañana, mujer? ¿Qué estás hablando? Sí, mañana, mañana, que ya lo desposaron esta tarde y está entregado en lista para que lo lleven. Pues no te apures, dijo mi amo, que primero me llevarán los diablos que a tu hermano lo lleven a presidio. Anda, vete sin cuidado, que a la noche ya estará tu hermano en libertad.

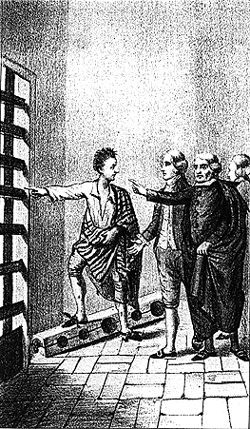

Diciendo esto, la muchacha se fue para la calle y mi amo para la cárcel, donde halló al dicho reo esposado con otro para salir en la cuerda al día siguiente, según había dicho su parienta.

Turbose el escribano al ver esto, mas no desmayó, sino que haciendo una de las suyas desunció al reo condenado de su compañero, y unció con éste a un pobre indio que había caído allí por borracho y aporreador de su mujer.

Este infeliz fue a suplir ocho años al Morro de La Habana por el ladrón hermano de la bonita, el que a las oraciones de la noche salió a la calle por arriba libre y sin costas, apercibido de no andar en México de día; aunque él no anduvo ni de noche, porque temiendo no se descubriera la trácala del escribano, se marchó de la ciudad lo más presto que pudo, quedando de este modo más solapada la iniquidad.

Si tanta determinación tenía el amigo Chanfaina para cometer un atentado semejante, ¿cuánta no tendría para otorgar una escritura sin instrumentales, para recibir unos testigos falsos a sabiendas, para dar una certificación de lo que no había visto, para ser escribano y abogado de una misma parte, para comisionarme a tomar una declaración, para omitir poner —166→ su signo donde se le antojaba, y para otras ilegalidades semejantes? Todo lo hacía con la mayor frescura, y atropellaba con cuantas leyes, cédulas y reales órdenes se le ponían por delante, siempre que entre ellas y sus trapazas mediaba algún ratero interés; y digo ratero porque era un hombre tan venal que por una o dos onzas, y a veces por menos, hacía las mayores picardías.

A más de esto, era de un corazón harto cruel y sanguinario. El infeliz que caía en sus manos por causa criminal, bien se podía componer si era pobre, porque no escapaba de un presidio cuando menos; y se vanagloriaba de esto altamente, teniéndose por un hombre íntegro y justificado, jactándose de que por su medio se había cortado un miembro podrido a la república. En una palabra, era el hombre perverso a toda prueba.

Parece que en mí es una reprensible ingratitud el descubrimiento de los malos procederes de un hombre a quien debí mi libertad y subsistencia por algún tiempo; pero como mi intención no es zaherir su memoria ni murmurar su conducta, sino sólo representar en ella la de algunos de sus compañeros, y esto a tiempo que el original dejó de existir entre los vivos, con la fortuna de no dejar un pariente que se agravie, es regular que los hombres que piensan me excusen de aquella nota, y más cuando sepan que el favor que me hizo no fue por hacerme bien, sino por servirse de mí a poca costa; pues en cerca de un año que le serví, a excepción de cuatro trapos viejos y un real o dos para cigarros que me daba, podía yo asegurar que estaba como los presidarios, sirviendo a ración y sin sueldo; porque aunque me ofreció cuatro reales diarios, éstos se quedaron en ofrecimientos.

Sin embargo, no debo pasar en silencio que le merecí haber aprendido a su lado todas sus malas mañas pro famotiori, como dicen los escolares, quiero decir, que las aprendí bien y salí aprovechadísimo en el arte de la cábala con la pluma.

—167→En el corto término que os he dicho supe otorgar un poder, extender una escritura, cancelarla, acriminar a un reo o defenderlo, formar una sumaria, concluir un proceso y hacer todo cuanto puede hacer un escribano; pero todo así así, y como lo hacen los más, es decir, por rutina, por formularios y por costumbre o imitación; mas casi nada porque yo entendiera perfectamente lo que hacía, si no era cuando obraba con malicia particular, que entonces sí sabía el mal que hacía, y el bien que dejaba de hacer; pero por lo demás no pasaba de un papelista intruso, semi-curial ignorante y cagatinta perverso.

Con todas estas recomendables circunstancias, se fiaba mi maestro de mí sin el menor escrúpulo. Ya se ve, ¿de quién mejor se había de fiar sino de un su discípulo que le había bebido los alientos?

Un día que él no estaba en casa, me entretenía en extender una escritura de venta de cierta finca que una señora iba a enajenar. Ya casi la estaba yo concluyendo cuando entró en busca de mi amo Chanfaina el licenciado don Severo, hombre sabio, íntegro e hipocondriaco. Luego que se sentó me preguntó por mi maestro, y a seguida me dijo: ¿qué está usted haciendo? Yo, que no conocía su carácter, ni su profesión, ni luces, le contesté que una escritura. ¿Pues qué, repitió él, la está pasando a testimonio o extendiéndola original? Sí señor, le dije, esto último estoy haciendo, extendiéndola original. Bueno, bueno, dijo, ¿y de qué es la escritura? Señor, respondí, es de la venta de una finca. ¿Y quién otorga la escritura? La señora doña Damiana Acevedo. ¡Ah!, sí, dijo el abogado, la conozco mucho, es mi deuda política; está para casarse tiempo hace con mi primo don Baltasar Orihuela; por cierto que es la moza harto modista y disipadora. ¿Qué ya estará en el estado de vender las fincas que podía llevar en dote? Aunque en ese caso no sé cómo habrá de otorgar la escritura. A ver, sírvase usted leerla.

—168→Yo, hecho un salvaje y sin saber con quién estaba hablando, leí la escritura, que decía así ni más ni menos: «En la ciudad de México a 20 de Julio de 1780, ante mí el escribano y testigos, doña Damiana Acevedo vecina de ella otorga: que por sí y en nombre de sus herederos, succesores e hijos, si algún día los tuviere, vende para siempre a don Hilario Rocha natural de la Villa del Carbón y vecino de esta capital, y a los suyos, una casa, sita en la calle del Arco de la misma que en posesión y propiedad le pertenece por herencia de su difunto padre el señor don José María Acevedo, y se compone de cuatro piezas altas que son: sala, recámara, asistencia y cocina; un cuarto bajo, un pajar y una caballeriza; tiene quince pies de fachada y treinta y ocho de fondo, todo lo que consta en la respectiva cláusula del testamento de su expresado difunto padre, por cuyo título le corresponde a la otorgante, la cual declara y asegura no tenerla vendida, enajenada ni empeñada, y que está libre de tributo, memoria, capellanía, vínculo, patronato, fianza, censo, hipoteca y de cualquiera otra especie de gravamen; la cual le dona con toda su fábrica, entradas, salidas, usos, costumbres y servidumbres en forma de derecho, en cuatro mil pesos en moneda corriente y sellada con el cuño mexicano, que ha recibido a su satisfacción. Y desde hoy en adelante para siempre jamás se abdica, desprende, desapodera, desiste, quita y aparta, y a sus herederos y succesores, de la propiedad, dominio, título, voz, recurso y otro cualquier derecho que a la citada casa le corresponde, y lo cede, renuncia y traspasa plenamente con las acciones reales, personales, útiles, mixtas, directas, ejecutivas y demás que le competen, en el mencionado don Hilario Rocha, a quien confiere poder irrevocable con libre, franca y general administración, y constituye procurador actor en su propio negocio, para que la goce, y sin dependencia ni intervención de la otorgante la cambie, enajene, use y disponga de ella como de cosa suya adquirida con justo legítimo título, y tome y —169→ aprenda de su autoridad o judicialmente la real tenencia y posesión que en virtud de este instrumento le pertenece; y para que no necesite tomarla y antes bien conste en todo tiempo ser suya, formaliza a su favor esta escritura de que le daré copia autorizada. Asimismo declara que el justo precio y valor de la tal finca son los dichos cuatro mil pesos, y que no vale más ni ha hallado quien le dé más por ella; y si más vale o valer pudiere, hace del exceso grata donación pura, mera, perfecta o irrevocable que el derecho llama inter vivos, al expresado Rocha y sus herederos, renunciando para esto la ley I. tít. XI. lib. 5 de la Recopilación, y la que de esto trata fecha en cortes de Alcalá de Henares, como también la de non numerata pecunia, la del senado-consulto Veleyano, y se somete a la jurisdicción de los señores jueces y justicias de Su Majestad renunciando las leyes si qua mulier, la de si convenerit de jurisdictione omnium judicum, y cuantas puedan hallarse a su favor por sí y sus herederos, obligándose además a que nadie le inquietará ni moverá pleito sobre la propiedad, posesión o disfrute de dicha casa, y si se le inquietare, moviere o apareciere algún gravamen, luego que la otorgante y sus herederos y succesores sean requeridos conforme a derecho, saldrán a su defensa y seguirán el pleito a sus expensas en todas instancias y tribunales hasta ejecutoriarse, y dejar al comprador en su libre uso y pacífica posesión; y no pudiendo conseguirlo le darán otra igual en valor, fábrica, sitio, renta y comodidades, o en su defecto le restituirán la cantidad que ha desembolsado, las mejoras útiles, precisas y voluntarias que tenga a la sazón, el mayor valor que adquiera con el tiempo, y todas las costas, gastos y menoscabos que se le siguieren, con sus intereses, por todo lo cual se les ha de poder ejecutar sólo en virtud de esta escritura, y juramento del que la posea o lo represente en quien defiere su importe relevándole de otra prueba. Así pues, y a la observancia de todo lo referido obliga su persona y bienes habidos y por haber, y con ellos se somete —170→ a los jueces y justicias de Su Majestad para que a ello la compelan como por sentencia pasada, consentida y no apelada en autoridad de cosa juzgada, renunciando su propio fuero, domicilio y vecindad con la general del derecho, y así lo otorgó. Y presente don Hilario Rocha, a quien doy fe conozco, impuesto en el contenido de este instrumento, sus localidades y condiciones, dijo: que aceptaba y aceptó la compra de la expresada casa como en ello se contiene, y se obliga...». Basta, dijo el licenciado Severo, que es menester gran vaso para escuchar un instrumento tan cansado, y a más de cansado, tan ridículo y mal hecho. ¿Usted, amiguito, entiende algo de lo que ha puesto? ¿Conoce a esa señora? ¿Sabe cuáles son las leyes que renuncia? Y... A este tiempo entró mi amo Chanfaina, e impuesto de las preguntas que me estaba haciendo el licenciado le dijo: este muchacho poco ha de responder a usted de cuanto le pregunte, porque no pasa de un escribientillo aplicado. Esta escritura que usted ha escuchado la hizo por el machote que le dejé y por los que me ha visto hacer, y como tiene una feliz memoria se le queda todo fácilmente. Hemos de advertir que hasta aquí ni yo ni mi patrón sabíamos si era licenciado el tal don Severo, y sólo pensábamos que era algún pobre que iba a ocuparnos.

Con este error mi amo, que como gran ignorante era gran soberbio, creyó aturdir a la visita y acreditarse a costa de desatinar con arrogancia según que lo tenía de costumbre; y así añadió: lo que usted dude, caballero, a mí, a mí me lo ha de preguntar, que lo satisfaré completamente. Ya usted tendrá noticia de quién soy pues me viene a buscar; pero si no la tiene, sépase que soy don Cosme Apolinario Casalla y Torrejalva, escribano real y receptor de esta real audiencia, para que mande.

Ya, ya tengo noticia de la habilidad y talento de usted, señor mío, dijo el abogado, y yo mismo felicito mi ventura que me condujo a la casa de un hombre lleno, y tanto más cuanto que —171→ soy muy amigo de saber lo que ignoro, y me acomodo siempre a preguntar a quien más sabe para salir de mi ignorancia.

En esta virtud y antes de tratar del negocio a que vengo, quisiera preguntar a usted algunas cosillas que hace días que las oigo y no las entiendo.

Ya he dicho a usted, amigo, contestó Chanfaina con su acostumbrada arrogancia, que pregunte lo que guste, que yo le sacaré de sus dudas de buena gana.

Pues señor, continuó el letrado, sírvase usted decirme ¿qué significan esas renuncias que se hacen en las escrituras? ¿Qué quiere decir la ley si qua mulier? ¿Cuál es la de sive a me? ¿Qué significa aquella de si convenerit de jurisdictione omnium judicum? ¿Cuál es el beneficio del senatus-consulto Veleyano que renuncian las mujeres? ¿Qué significa la non numerata pecunia? ¿Qué quiere decir renuncio mi propio fuero, domicilio y vecindad? ¿Cuál es la ley I. tít. XI. del lib. 5 de la Recopilación? Y por fin, ¿quiénes pueden o no otorgar escrituras? ¿Cuáles leyes pueden renunciarse y cuáles no? Y ¿qué cosa son o para qué sirven los testigos que llaman instrumentales?

Ha preguntado usted tantas cosas, dijo mi amo, que no es muy fácil el responderle a todas con prolijidad; pero, para que usted se sosiegue, sepa que todas esas leyes que se renuncian son antiguallas que de nada sirven, y así no nos calentamos los escribanos la cabeza en saberlas, pues eso de saber leyes les toca a los abogados, no a nosotros. Lo que sucede es que como ya es estilo el poner esas cosas en las escrituras y otros instrumentos públicos, las ponemos los escribanos que vivimos hoy y las pondrán los que vivirán de aquí a un siglo con la misma ciencia de ellas que los primeros escribanos del mundo; pero ya digo, el saber o ignorar estas maturrangas nada importa. ¿Está usted?

Por lo que hace a lo que usted pregunta de que ¿qué personas pueden otorgar escrituras?, debo decirle que menos los locos, todos. A lo menos yo las extenderé en favor del que me pague —172→ su dinero, sea quien fuere, y si tuviere algún impedimento, veré cómo se lo aparto, y lo habilito. ¿Está usted?

Últimamente, los testigos instrumentales son unas testas de hierro o más bien unos nombres supuestos; pues en queriendo Juan vender, y Pedro comprar, ¿qué cuenta tienen con que haya o no testigos de su contrato? De modo que verá usted que yo, muchos de mis compañeros, y casi todos los alcaldes mayores, tenientes y justicias de pueblos, extendemos estos instrumentos en nuestras casas y juzgados solos, y cuando llegamos a los testigos ponemos que lo fueron don Pasencio, don Nicacio y don Epitacio, aunque no haya tales hombres en veinte leguas en contorno, y lo cierto es que las escrituras se quedaron otorgadas, las fincas vendidas, nuestros derechos en la bolsa, y nadie, aunque sepa esta friolera, se mete a reconvenirnos para nada.

Esto es lo que hay, amigo, en el particular. Vea usted si tiene algo más que preguntar, que se le responderá in terminis, camarada, in terminis, terminantemente.

Levantose de la silla el licenciado medio balbuciente de la cólera, y con un mirar de perro con rabia le dijo a mi preclarísimo maestro: pues señor don Cosme Casalla, o Chanfaina, o calabaza, o como le llaman, sepa usted que quien le habla es el licenciado don Severo Justiniano, abogado también de esta real audiencia en la que pronto me verá usted colocado, y sabrá, si no quiere saberlo antes, que soy doctor en ambos derechos, y que no le he hablado con mera fanfarronada como usted, a quien en esta virtud le digo y le repito que es un hombre lleno, pero no de sabiduría, sino lleno de malicia y de ignorancia. ¡Bárbaro! ¿Quién lo metió a escribano? ¿Quién lo examinó? ¿Cómo supo engañar a los señores sinodales respondiendo quizás preguntas estudiadas, comunes o prevenidas, o satisfaciendo hipócritamente los casos arduos que le propusieron?

Usted y otros escribanos o receptores tan pelotas y maliciosos —173→ como usted tienen la culpa de que el vulgo, poco recto en sus juicios, mire con desafecto, y aun diré con odio, una profesión tan noble, confundiendo a los escribanos instruidos y timoratos con los criminalistas trapaceros, satisfechos de que abundan más éstos que aquéllos.

Sí señor, el oficio de escribano es honorífico, noble y decente. Las leyes lo llaman público y honrado; prescriben que el que haya de ejercerlo sea sujeto de buena fama, hombre libre y cristiano; aseguran que el poner escribanos es cosa que pertenece a los reyes. Ca en ellos es puesta la guarda e lealtad de las cartas que facen en la corte del rey, e en las ciudades e en las villas. E son como testigos públicos en los pleitos, e en las posturas (pactos) que los omes facen entre sí; y mandan que para ser admitidos a ejercer dicho cargo justifiquen con citación del procurador síndico, ante las justicias de sus domicilios, limpieza de sangre, legitimidad, fidelidad, habilidad, buena vida y costumbres72.

Sí, amigo, es un oficio honroso, y tanto que no obsta, como han pensado algunos, para ser caballeros y adornarse el pecho con la cruz de un hábito, siempre que no falten los demás requisitos necesarios para el caso, de lo que tenemos ejemplar. No siendo esto nada particular ni violento, si se considera que un escribano es una persona depositaria con autoridad del soberano de la confianza pública, a quien, así en juicio como fuera de él, se debe dar entera fe y crédito en cuanto actúe como tal escribano.

¿No es pues una lástima que cuatro zaragates desluzcan con sus embrollos, necedades y raterías, una profesión tan recomendable en la sociedad? A lo menos en el concepto de los muchos, que los pocos bien saben que, en expresión de cierto autor moderno, el abuso de tan decoroso ministerio no debe degradarle, —174→ como ni a los demás de la república, de la estimación y aprecio que le son debidos.

Esa escritura que usted ha puesto o mandado poner es un fárrago de simplezas que no merece criticarse, y ella misma publica la ignorancia de usted cuando no la hubiera confesado. ¿Conque usted se persuade que el escribano no necesita saber leyes, y que esto sólo compete a los abogados? Pues no, señor, los escribanos deben también estudiarlas para desempeñar su oficio en conciencia73.

Ésta es una aserción muy evidente, y si no vea usted en cuántos despilfarros y nulidades ha incurrido en ese mamarracho que ha forjado. Usted cita y renuncia leyes que para nada vienen al caso, manifestando en esto su ignorancia, al mismo tiempo que omite poner la edad de esa señora, circunstancia esencialísima para que sea válida la escritura, pues es mayor de veinte y cinco años; no es casada ni hija de familia; tiene la libre administración de sus bienes, y puede otorgar por sí lo mismo que cualquier hombre libre; y de consiguiente es un absurdo la renuncia que hace en su nombre del Senatus-consulto Veleyano, pues no tiene aquí lugar ni le favorece. Sepa usted que esta ley se instituyó en Roma, siendo cónsul Veleyo, en favor de las mujeres para que no puedan obligarse ni salir por fiadoras por persona alguna, y ya que puedan serlo en ciertos casos es menester que renuncien esta ley romana, o más bien las patrias que les favorecen, y entonces será válido el contrato y estarán obligadas a cumplirlo; pero, cuando estando habilitadas por derecho, se obligan por sí y por su mismo —175→ interés, es excusada tal cláusula, porque entonces ninguna ley las exime de la obligación que han otorgado.

Lo mismo se puede decir de las demás renuncias disparatadas que usted ha puesto, como las de si qua mulier, sive a me, etc., pues éstas se contraen a asegurar los bienes de las mujeres casadas o por razón de bienes dotales; y así sólo a estas favorecen, y ellas únicamente pueden renunciar su beneficio, y no las doncellas o solteras como es doña Damiana Acevedo.

Mas para que usted acabe de conocer hasta dónde llega su ignorancia y la de todos sus compañeros que extienden instrumentos y ponen en ellos latinajos, leyes y renuncias de éstas, sin entender lo que hablan, sino porque así lo han visto en los protocolos de donde sacaron su formulario, atienda: dice usted que vendió la casa en cuatro mil pesos que el comprador recibió a su satisfacción, y a poco dice que renuncia la ley de la non numerata pecunia. Si usted supiera que esta ley habla del dinero no contado, y no del contado y recibido, no incurriría en tal error.

Últimamente, el poner por testigos instrumentales los nombres que usted quiere, al hacer el instrumento usted solo, como ha dicho, y el no explicarle a las partes la cláusula de él y las leyes que renuncian, puede anular la escritura y cuanto haga con esta torpeza; porque es obligación precisa de los escribanos el imponer a las partes perfectamente en estas que usted llama antiguallas; pero como «regularmente los escribanos poco menos ignoran el contenido de las leyes renunciadas que las mismas partes, ¿cómo deberemos persuadirnos que cerciorarán aquello que creemos ignoran? ¿Llamaremos acaso a juicio al escribano para que, examinado del contenido de dichas leyes, si rectamente responde, creamos que cercioró bien a las partes, —176→ y si no da razón de su persona hagamos el contrario concepto? Mejor sería»74.

Conque, señor Casalla, aplicarse, aplicarse y ser hombre de bien; pues es un dolor que por las faltas de usted y otros como usted sufran los buenos escribanos el vejamen de los necios. El negocio a que yo venía pide un escribano de más capacidad y conducta que usted, y así no me determino a fiárselo. Estudie más y sea más arreglado, y no le faltará que comer con más descanso y tranquilidad de espíritu. Y usted, amiguito (me dijo a mí), estudie también si quiere seguir esta carrera, y no se enseñe a robar con la pluma, pues entonces no pasará de ave de rapiña. A Dios, señores.

Ni visto ni oído fue el licenciado luego que acabó de regañar a mi amo, quien se quedó tan aturdido que no sabía si estaba en cielo o en tierra, según después me dijo.

Yo me acordé bastante de mi primer maestro de escuela, cuando le pasó igual bochorno con el clérigo; pero mi amo no era de los que se ahogan en poca agua, sino muy procaz o sin vergüenza; y así disimuló su incomodidad con mucho garbo, y luego que se recobró un poco me dijo: ¿sabes, Periquillo, por qué ha sido esta faramalla del abogado? Pues sábete que no por otra causa sino porque siente un gato que otro lo arañe. Estos letradillos son muy envidiosos, no pueden ver ojos en otra cara, y quisieran ser ellos solos abogados, jueces, agentes, relatores, procuradores, escribanos, y hasta corchetes y verdugos para soplarse a los litigantes en cuerpo y alma.

Vea usted al bribón del Severillo y qué charla nos ha encajado haciéndose del hipócrita y del instruido, como si fuera lo mismo zurcir un escrito acuñándole cuarenta textos, que extender un instrumento público. Aquí no más has de conocer lo que va del trabajo de un abogado al de un escribano: el escrito de aquél se tira, si se ofrece, por inútil, y el instrumento que nosotros autorizamos se guarda y se protocola eternamente.

—177→El letradillo se escandaliza de lo que no entiende, pero no se asustará de dejar un litigante sin camisa. Sí, ya lo conozco, ¡bonito yo para que me diera atole con el dedo! No digo él, ni los de toga. ¿Sabes por qué tomé el partido de callarme? Pues fue porque es muy caviloso, y a más de eso tengo malicias de que es asesor de Su Excelencia. Está para ser oidor y no quiero exponerme a un trabajo, porque estos pícaros por tal de vengarse no dejarán libro que no hojeen, ni estante que no revuelvan; que si eso no hubiera sido, yo lo hubiera enseñado a malcriado. Con todo, que vuelva otro día a mi casa a quebrarme la cabeza, quizás no estaré para aguantar, y saldrá por ahí como rata por tirante.

Así que mi amo se desahogó conmigo, abrió su estantito, se refrescó con un buen trago del refino de Castilla, y se marchó a jugar sus alburitos mientras se hacía hora de comer.

Aunque me hicieron mucha fuerza las razones del licenciado, algo me desvanecieron la socarra y mentiras de Chanfaina. Ello es que yo propuse no dejar su compañía hasta no salir un mediano oficial de escribano; mas no se puede todo lo que se quiere.

A las dos de la tarde volvió mi maestro contento porque no había perdido en el juego; puse la mesa, comió y se fue a dormir siesta. Yo fui a hacer la misma diligencia a la cocina, donde me despachó muy bien nana Clara, que era la cocinera. Después me bajé a la esquina a pasar el rato con el tendero mientras despertaba mi patrón.

Éste, luego que despertó, me dejó mi tarea de escribir, como siempre, y se marchó para la calle, de donde volvió a las siete de la noche con una nueva huéspeda que venía a ser nuestra compañera.

Luego que la vi la conocí. Se llamaba Luisa, y era la hermana del ladrón que mi amo soltó de la cuerda con más facilidad que don Quijote a Ginés de Pasamonte. Ya he dicho —178→ que la tal moza no era fea y que pareció muy bien a mi amo. ¡Ojalá y a mí no me hubiera parecido lo mismo!

En cuanto entró le dijo mi amo: anda, hija, desnúdate75 y vete con nana Clara, que ella te impondrá de lo que has de hacer. Fuese ella muy humilde, y cuando estuvimos solos me dijo Chanfaina: Periquillo, me debes dar las albricias por esta nueva criada que he traído; ella viene de recamarera, y te vas a ahorrar de algún quehacer, porque ya no barrerás, ni harás la cama, ni servirás la mesa, ni limpiarás los candeleros, ni harás otras cosas que son de su obligación, sino solamente los mandados. Lo único que te encargo es que tengas cuidado con ella, avisándome si se asoma al balcón muy seguido, o si sale o viene alguno a verla cuando no estuviere yo en casa. En fin, tú cuídala y avísame de cuanto notares. Pues, porque al fin es mi criada, está a mi cargo, tengo que dar cuenta a Dios de ella y no soy muy ancho de conciencia, ni quiero condenarme por pecados ajenos. ¿Entiendes? Sí, señor, le contesté, riéndome interiormente de la necedad con que pensaba que era yo capaz de tragar su hipocresía. Ya se ve, el muy camote me tenía por un buen muchacho o por un mentecato. Como en cerca de dos meses que yo vivía con él había hecho tan al vivo el papel de hombre de bien, pues ni salía a pasear aun dándome licencia él mismo, ni me deslicé en lo más mínimo con la vieja cocinera, me creyó el amigo Chanfaina, muy inocente, o quién sabe qué, y me confió a su Luisa, que fue fiarle un mamón a un perro hambriento. Así salió ello.

Esa noche cenamos y me fui a acostar sin meterme en más dibujos. Al día siguiente nos dio chocolate la recamarerita, hizo la cama, barrió, atizó el cobre, porque plata no la había, y puso la casa albeando, como dicen las mujeres.

—179→Seis u ocho días hizo la Luisa el papel de criada sirviendo la mesa y tratando a Chanfaina como amo, delante de mí y de la vieja; pero no pudo éste sufrir mucho tiempo el disimulo. Pasado este plazo la fue haciendo comer de su plato, aunque en pie; después la hacía sentar algunas veces, hasta que se desnudó del fingimiento y la colocó a su lado señorilmente.

Los tres comíamos y cenábamos juntos en buena paz y compañía. La muchacha era bonita, alegre, viva y decidora; yo era joven, no muy malote y sabía tocar el bandoloncito y cantar no muy ronco; al paso que mi amo era casi viejo, no poseía las gracias que yo; sacándolo de sus trapacerías con la pluma, era en lo demás muy tonto; hablaba gangoso y rociaba de babas al que lo atendía, a causa de que el gálico y el mercurio lo habían dejado sin campanilla ni dientes; no era nada liberal y sobre tantas prendas tenía la recomendable de ser celosísimo en extremo.

Ya se deja entender que no me costaría mucho trabajo la conquista de Luisa teniendo un rival tan despreciable. Así fue en efecto. Breve nos conchabamos, y quedamos de acuerdo correspondiéndonos nuestros afectos amigablemente.

El pobre de mi amo estaba encantado con su recamarera y plenamente satisfecho de su escribiente, quien no osaba alzar los ojos a verla delante de él.

Mas ella, que era pícara y burlona, abusaba del candor de mi amo y me ponía en unos aprietos terribles en su presencia; de suerte que a veces me hacía reír y a veces incomodar con sus chocarrerías.

Algunas ocasiones me decía: señor Pedrito, qué mustio es usted, parece usted novicio o fraile recién profeso; ni alza los ojos para verme, ¿que soy tan fea que espanto? ¡Zonzo! Dios me libre de usted. Será usted más tunante que el que más. Sí, de estos que no comen miel libre Dios nuestros panales, don Cosme.

Otras veces me preguntaba si estaba yo enamorado de alguna —180→ muchacha o si me quería casar, y treinta mil simplezas de éstas, con las que me exponía a descubrir nuestros maliciosos tratos; pero el bueno de mi maestro estaba lelo y en nada menos pensaba que en ellos; antes solía preguntarme a excusas de ella si le observaba yo alguna inquietud. Y yo le decía: no, señor, ni yo lo permitiera, pues los intereses de usted los miro como míos, y más en esta parte. Con esto quedaba el pobre enteramente satisfecho de la fidelidad de los dos.

Pero como nada hay oculto que no se revele, al fin se descubrió nuestro mal procedimiento de un modo que pudo haberme costado bien caro.

Estaba una mañana Luisa en el balcón y yo escribiendo en la sala. Antojóseme chupar un cigarro y fui a encenderlo a la cocina. Por desgracia estaba soplando la lumbre una muchacha de no malos bigotes llamada Lorenza, que era sobrina de nana Clara y la iba a visitar de cuando en cuando por interés de los percances que le daba la buena vieja, la que a la sazón no estaba en casa, porque había ido a la plaza a comprar cebollas y otras menestras para guisar. Me hallé, pues, solo con la muchacha, y como era de corazón alegre comenzamos a chacotear familiarmente.

En este rato me echó menos Luisa; fue a buscarme y, hallándome enajenado, se enceló furiosamente y me reconvino con aspereza, pues me dijo: muy bien, señor Perico. En eso se le va a usted el tiempo, en retozar con esa grandísima tal... No, eso de tal, dijo Lorenza toda encolerizada, eso de tal lo será ella y su madre y toda su casta. Y sin más cumplimientos se arremetieron y afianzaron de las trenzas dándose muchos araños y diciéndose primores; pero esto con tal escándalo y alharaca que se podía haber oído el pleito y sabido el motivo a dos leguas en contorno de la casa.

Hacía yo cuanto estaba de mi parte por desapartarlas, mas era imposible según estaban empeñadas en no soltarse.

A este tiempo entró nana Clara y, mirando a su sobrina bañada en sangre, no se metió en averiguaciones sino que, tirando el canasto de verdura, arremetió contra la pobre de Luisa, que no estaba muy sana, diciéndole: eso no, grandísima cochina, lambe-platos, piojo resucitado; a mi sobrina no, tal. Agora verás quién es cada cual. Y en medio de estas jaculatorias le menudeaba muy fuertes palos con una cuchara.

Yo no pude sufrir que con tal ventaja estropearan dos a mi pobre Luisa, y así, viendo que no valían mis ruegos para que la dejaran, apelé a la fuerza y di sobre la vieja a pescozones.

Una zambra era aquella cocina, ni pienso que sería más terrible la batalla de César en Farsalia. Como no estábamos quietos en un punto, sino que cayendo y levantando andábamos por todas partes, y la cocina era estrecha, en un instante se quebraron las ollas, se derramó la comida, se apagó la lumbre y la ceniza nos emblanqueció las cabezas y ensució las caras.

Todo era desvergüenzas, gritos, porrazos y desorden. No había una de las contendientes que no estuviera sangrada según el método del Aguilucho, y a más de esto desgreñada y toda hecha pedazos, sin quedarme yo limpio en la función. El campo de batalla o la cocina estaba sembrada de despojos. Por un rincón se veía una olla hecha pedazos, por otra la tinaja del agua, por aquí una sartén, por allí un manojo de cebollas, por esotro lado la mano del metate, y por todas partes las reliquias de nuestra ropa. El perrillo alternaba sus ladridos con nuestros gritos, y el gato todo espeluzado no se atrevía a bajar del brasero.

En medio de esta función llegó Chanfaina vestido en su propio traje, y, viendo que su Luisa estaba desangrada, hecha pedazos, bañada en sangre y envuelta entre la cocinera y su sobrina, no esperó razones, sino que haciéndose de un garrote dio sobre las dos últimas, pero con tal gana y coraje que a pocos —182→ trancazos cesó el pleito dejando a la infeliz recamarera, que ciertamente era la que había llevado la peor parte.

Cuando volvimos todos en nuestro acuerdo, no tanto por el respeto del amo, cuanto por el miedo del garrote, comenzó el escribano a tomarnos declaración sobro el asunto o motivo de tan desaforada riña. La vieja nana Clara nada decía, porque nada sabía en realidad; Luisa tampoco, porque no le tenía cuenta; yo menos, porque era el actor principal de aquella escena; pero la maldita Lorenza, como que era la más instruida e inocente, en un instante impuso a mi amo del contenido de la causa diciéndole que todo aquello no había sido más que una violencia y provocación de aquella tal celosa que estaba en su casa, que quizá era mi amiga, pues por celos de mí y de ella había armado aquel escándalo...

Hasta aquí oí yo a Lorenza, porque en cuanto advertí que ésta había descorrido el velo de nuestros indignos tratos más de lo que era necesario, y que mi amo me miraba con ojos de loco furioso, temí como hombre, y eché a correr como una liebre por la escalera abajo, con lo que confirmé en el momento cuanto dijo Lorenza, acabando de irritar a mi patrón, quien, no queriendo que me fuera de su casa sin despedida, bajó tras de mí como un rayo y con tal precipitación que no advirtió que iba sin sombrero ni capa y con la golilla por un lado.

Como dos cuadras corrió Chanfaina tras de mí gritándome sin cesar: párate bribón, párate pícaro. Pero yo me volví sordo y no paré hasta que lo perdí de vista y me hallé bien lejos y seguro del garrote.

Éste fue el honroso y lucidísimo modo con que salí de la casa del escribano, peor de lo que había entrado y sin el más mínimo escarmiento, pues en cada una de éstas comenzaba de nuevo la serie de mis aventuras, como lo veréis en el capítulo siguiente.

—183→

Es increíble el terreno que avanza un cobarde en la carrera. Cuando sucedió el lance que acabo de referir eran las doce en punto, y mi amo vivía en la calle de las Ratas; pues corrí tan de buena gana que fui a esperar el cuarto de hora a la Alameda; eso sí, yo llegué lleno de sudor y de susto, mas lo di de barato, así como el verme sin sombrero, roto de cabeza, hecho pedazos y muerto de hambre, al considerarme seguro de Chanfaina, a quien no tanto temía por su garrote como por su pluma cavilosa; pues, si me hubiera habido a las manos, seguramente me da de palos, me urde una calumnia y me hace ir a sacar piedra mucar a San Juan de Ulúa.

Así es que yo hube de tener por bien el mismo mal, o elegí cuerdamente del mal el menos; pero esto está muy bien para la hora ejecutiva, porque pasada ésta se reconoce cualquier mal según es, y entonces nos incomoda amargamente.

Tal me sucedió cuando sentado a la orilla de una zanja, apoyado mi brazo izquierdo sobre una rodilla, teniéndome con la misma mano la cabeza y con la derecha rascando la tierra con un palito, consideraba mi triste situación. ¿Qué haré yo ahora?, me preguntaba a mí mismo. Es harto infeliz el estado presente en que me hallo. Solo, casi desnudo, roto de cabeza, muerto de hambre, sin abrigo ni conocimiento, y, después de todo, con un enemigo poderoso como Chanfaina, que se desvelará por saber de mí para tomar venganza de mi infidelidad y de la de Luisa. ¿Adónde iré? ¿Dónde me quedaré esta noche? ¿Quién se ha de doler de mí, ni quién me hospedará si mi pelaje es demasiado sospechoso? Quedarme aquí, no puede —184→ ser, porque me echarán los guardas de la Alameda; andar toda la noche en la calle es arrojo, porque me expongo a que me encuentre una ronda y me despache más presto a poder de Chanfaina; irme a dormir a un cementerio retirado como el de San Cosme, será lo más seguro... pero, ¿y los muertos y las fantasmas son acaso poco respetables y temibles? Ni por un pienso. ¿Qué haré pues, y qué comeré en esta noche?

Embebecido estaba en tan melancólicos pensamientos sin poder dar con el hilo que me sacara de tan confuso laberinto, cuando Dios, que no desampara a los mismos que le ofenden, hizo que pasara junto a mí un venerable viejo, que con un muchacho se entretenía en sacar sanguijuelas con un chiquihuite en aquellas zanjitas; y estando en esta diligencia me saludó, y yo le respondí cortésmente.

El viejo, al oír mi voz, me miró con atención, y, después de haberse detenido un momento, salta la zanja, me echa los brazos al cuello con la mayor expresión y me dice: ¡Pedrito de mi alma! ¿Es posible que te vuelva a ver? ¿Qué es esto? ¿Qué traje, qué sangre es ésa? ¿Cómo está tu madre? ¿Dónde vives?

A tantas preguntas yo no respondía palabra, sorprendido al ver a un hombre a quien no conocía que me hablaba por mi nombre y con una confianza no esperada; mas él, advirtiendo la causa de mi turbación, me dijo: ¿que no me conoces? No señor, la verdad, le respondí, si no es para servirle. Pues yo sí te conozco, y conocí a tus padres y les debí mil favores. Yo me llamo Agustín Rapamentas; afeité al difunto señor don Manuel Sarmiento tu padrecito muchos años, sí, muchos, sobre que te conocí tamañito, hijo, tamañito; puedo decir que te vi nacer, y no pienses que no; te quería mucho y jugaba contigo mientras que tu señor padre salía a afeitarse.

Pues, señor don Agustín, le dije, ahora voy recordando especies, y en efecto es así como usted lo dice. ¿Pues qué haces aquí, hijo, y en este estado?, me preguntó.

—185→¡Ay, señor!, le respondí remedando el llanto de las viudas, mi suerte es la más desgraciada; mi madre murió dos años hace; los acreedores de mi padre me echaron a la calle y embargaron cuanto había en mi casa; yo me he mantenido sirviendo a éste y al otro; y hoy el amo que tenía, porque la cocinera echó el caldo frío y yo lo llevé así a la mesa, me tiró con él y con el plato me rompió la cabeza, y, no parando en esto su cólera, agarró el cuchillo y corrió tras de mí, que a no tomarle yo la delantera no le cuento a usted mi desgracia.

¡Mire qué picardía!, decía el cándido barbero, ¿y quién es ese amo tan cruel y vengativo? ¿Quién ha de ser, señor?, le dije, el Mariscal de Biron. ¿Cómo? ¿Qué estás hablando?, dijo el rapador, no puede ser eso, si no hay tal nombre en el mundo. Será otro. ¡Ah!, sí señor, es verdad, dije yo, me turbé; pero es el Conde... el Conde... el Conde... ¡válgate Dios por memoria!, el Conde de... de... de Saldaña. Peor está ésa, decía don Agustín, ¿que te has vuelto loco? ¿Qué estás hablando, hijo? ¿No ves que estos títulos que dices son de comedia? Es verdad, señor, a mí se me ha olvidado el título de mi amo porque apenas hace dos días que estaba en su casa; pero para el caso no importa no acordarse de su título, o aplicarle uno de comedia, porque si lo vemos con seriedad, ¿qué título hay en el mundo que no sea de comedia? El Mariscal de Biron, el Conde de Saldaña, el Barón de Trenk y otros mil, fueron títulos reales, desempeñaron su papel, murieron, y sus nombres quedaron para servir de títulos de comedias. Lo mismo sucederá al Conde del Campo azul, al Marqués de Casa nueva, al Duque de Ricabella, y a cuantos títulos viven hoy con nosotros; mañana morirán y Laus Deo, quedarán sus nombres y sus títulos para acordarnos sólo algunos días de que han existido entre los vivos, lo mismo que el Mariscal de Biron y el gran Conde de Saldaña. Conque nada importa, según esto, que yo me acuerde o me olvide del título del amo —186→ que me golpeó. De lo que no me olvidaré será de su maldita acción, que éstas son las que se quedan en la memoria de los hombres, o para vituperarlas y sentirlas, o para ensalzarlas y aplaudirlas, que no los títulos y dictados que mueren con el tiempo, y se confunden con el polvo de los sepulcros.